Africa-Press – Cameroun. On imagine volontiers que l’Église a interdit (ou au moins lutté contre) les chiffres arabes, symboles du monde musulman honni, et en particulier le zéro, symbole diabolique d’un vide pouvant menacer la création divine. De fait, s’ils étaient connus dès 773 à Bagdad, il fallut des siècles pour que l’Occident accepte leur usage. Derrière cette idée implicite d’un choc des civilisations et d’un Moyen Âge obscurantiste se cache néanmoins une vérité plus subtile.

Commençons par quelques aspects purement factuels. Les chiffres arabes sont tout bonnement interdits par le Conseil de Florence en 1299 et par l’Université de Padoue en 1305, en Italie. Si l’on remonte plus loin, l’introduction des chiffres arabes se fait en oubliant littéralement le zéro: c’est le cas du premier manuscrit de l’histoire écrit en latin et présentant les chiffres arabes, le Codex Vigilanus, rédigé vers 975 dans un monastère du nord de l’Espagne. On y trouve « les neuf figures » (9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1), mais le zéro n’y apparaît pas !

De même, lorsque Gerbert d’Aurillac, futur pape, les introduit dans les années 990, il oublie le zéro, tout comme ses (probables) disciples Bernelin de Paris et l’auteur anonyme resté sous le nom de Boethius (en référence à l’auteur latin Boèce de la toute fin de l’Antiquité), ayant écrit l’un et l’autre autour de l’an mil. Pire encore: toutes ces tentatives d’introduction des chiffres arabes tomberont aussitôt dans l’oubli. D’ailleurs, s’il faut reconnaître que ce sont des ecclésiastiques qui ont tenté de faire admettre les chiffres arabes à cette époque, n’oublions pas que tout le 13e siècle fut marqué par une lutte acharnée entre les universités et l’Église, cette dernière voulant interdire nombre de leurs enseignements scientifiques.

Autant d’éléments qui semblent montrer que le zéro faisait peur et que les chiffres arabes étaient indésirables en Occident. Une sorte de préfiguration de ce que l’on appelle aujourd’hui le « choc des cultures »: importer des idées venant du monde musulman ne pouvait que susciter la défiance du monde chrétien. D’autant que parmi les chiffres arabes, le zéro représente le plus dangereux: il symbolise le vide, un concept capable de défier la création divine. Sans aller jusqu’à dire que le zéro est une manifestation du diable en personne, il est au moins une idée foncièrement dangereuse.

Le cas de l’histoire du zéro et des chiffres arabes est intéressant pour notre époque – encline au complotisme hâtif – car il montre comment on peut facilement tirer des conclusions erronées à partir de faits qui semblent inattaquables. Tout ce que vous venez de lire est vrai d’un point de vue factuel (interdictions des chiffres arabes, oublis du zéro, lutte entre l’Église et les universités), mais les conclusions qu’on en a tirées sont complètement fausses alors même qu’elles paraissent tout à fait vraisemblables. Pour le comprendre, il faut quelques éléments de contexte.

Tout d’abord, les chiffres que nous appelons « arabes » de nos jours étaient appelés « indiens » à l’époque. Car les Indiens furent les premiers à utiliser cette numération positionnelle décimale qui est aujourd’hui la nôtre (même si la forme des chiffres a évidemment évolué au fil du temps). C’est en particulier Brahmagupta, dès 628, qui définit les propriétés mathématiques du zéro. Ainsi, les mathématiciens de langue arabe parlaient de « chiffres indiens », terminologie qui fut reprise par les mathématiciens de langue latine de l’Occident médiéval. Donc toute défiance vis-à-vis du monde musulman était parfaitement inexistante car impensable sur ce sujet. Le fait que nous puissions pourtant y croire (à tort) révèle à quel point notre imaginaire est structuré par la peur de l’autre.

Le monde non savant calculait avec la méthode simple des cailloux

Ensuite, même si cela peut paraître étonnant pour nous, il n’est pas si évident et banal de comprendre le fonctionnement de la numération arabe et en particulier du zéro. À l’époque, l’Occident savant utilisait surtout les chiffres romains, et il faut reconnaître que changer de notation n’est pas simple (imaginez qu’on vous demande d’acheter le pain en utilisant une notation binaire) ni même ressenti comme positif, quand bien même cela simplifierait les choses (pensez à l’indignation qu’a suscitée l’idée d’abandon des chiffres romains pour noter les siècles dans les musées il y a quelques années).

Enfin, le monde non savant (les petits commerçants, les gens du peuple, etc.) utilisait une autre méthode de calcul: l’abaque. Il s’agissait, grosso modo, d’une plaque sur laquelle on déposait des cailloux (caillou se dit calculus en latin, d’où le mot calcul qui désigne aussi bien les calculs rénaux que le calcul mathématique) et dont le maniement ressemble à celui du boulier. L’avantage décisif de cette méthode est qu’elle ne nécessite pas de savoir lire et écrire, ce qui la rend extrêmement populaire et donc d’autant plus difficile à abandonner. En effet, passer des années à apprendre à lire et à écrire pour pouvoir poser une addition est absurde quand on peut la calculer avec des cailloux.

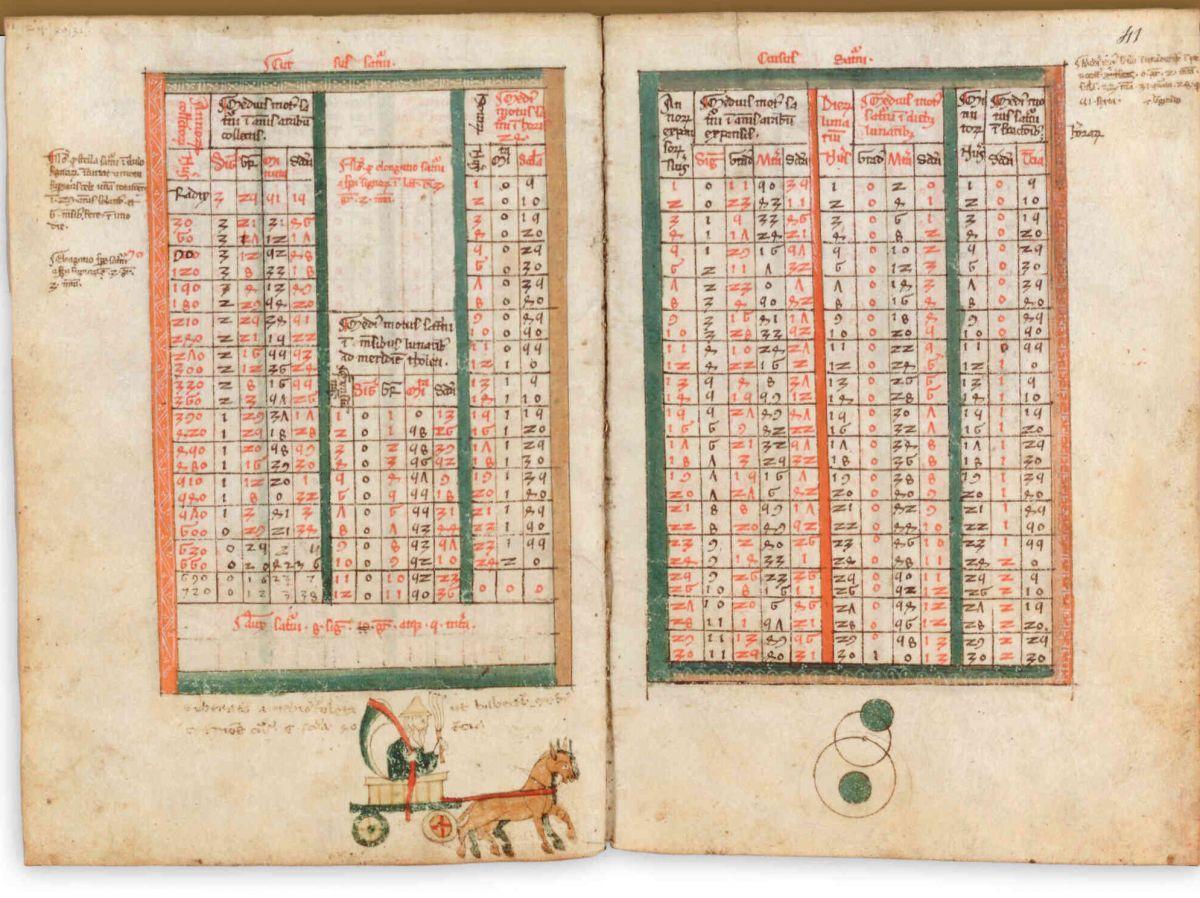

Il faut attendre 1143 pour qu’apparaissent les premières traductions et adaptations latines du Livre de l’addition et de la soustraction d’après le calcul indien d’Al-Khwarizmi (écrit en 825). Toutes ces traductions sont dues à des gens liés à l’Église, tout simplement parce que l’immense majorité des savants occidentaux de l’époque sont des moines. L’usage des chiffres indiens était alors réservé à une élite intellectuelle essentiellement ecclésiastique et il faut attendre 1202 et les travaux de Leonardo Fibonacci, aujourd’hui connu pour sa « suite » liée au nombre d’or, pour que leur usage s’étende peu à peu aux marchands.

Certes, à Florence et Padoue, on a pu interdire l’usage des chiffres arabes entre 1299 et 1305, mais pour des raisons pratiques: la forme de ces chiffres était encore très variable et il était facile de changer un nombre en un autre. C’est pourquoi on exigea des banquiers et des libraires d’écrire les montants en toutes lettres, exactement comme on le fait encore de nos jours sur les chèques pour éviter le moindre imbroglio numérique.

L’idée d’un Moyen Âge antiscientifique est à bannir

Quant à l’Église, elle a certes condamné diverses thèses liées à la science, mais concernant essentiellement des théories physiques et non mathématiques. Ce fut le cas tout au long du 13e siècle à l’encontre de l’Université de Paris. En particulier, la condamnation du 7 mars 1277 s’oppose fermement à la théorie qu’Aristote développe dans La Physique selon laquelle le vide est impossible. En effet, la croyance en l’omnipotence divine rend le vide possible, ou au moins possiblement imaginable. Ainsi, l’idée du vide et donc du zéro n’était pas du tout en opposition avec la doctrine de l’Église: attribuer à l’Église une peur du zéro est diamétralement faux.

De même, l’idée d’un Moyen Âge antiscientifique et pétri de régression intellectuelle est à bannir. C’est d’ailleurs par la circulation des manuscrits (pas seulement grecs !) qu’il a fait ses plus grandes avancées. Concernant le zéro, il est vraisemblable que le premier traducteur d’Al-Khwarizmi en latin soit l’Anglais Adélard de Bath (vers 1080-vers 1152) qui voyagea beaucoup, critiqua « la fragilité des enseignements donnés en Gaule « , trop portée sur l’autoritarisme des maîtres, face à la rationalité des savants arabes.

Il invitait ainsi son neveu à « aller voir les savants des différents peuples et confier à ta mémoire ce que tu trouveras de plus remarquable en chacun « , c’est-à-dire à faire une sorte d’Erasmus quatre siècles avant l’humaniste hollandais. La manière dont on imagine l’obscurantisme médiéval ne fait donc ici que révéler notre propre obscurantisme contemporain, contre lequel Adélard de Bath avait sans doute une bonne solution.

La terrible efficacité du calcul indien

La force de la numération indienne tient à sa performance pour le calcul. C’est une numération décimale (unités, dizaines, centaines, milliers… sont des puissances de 10) et positionnelle (208 signifie 2 centaines, 0 dizaine et 8 unités). Ce n’est pas le cas, par exemple, de la numération romaine qui n’est pas décimale – elle est un mélange de base 5 et de base 10 avec des symboles spécifiques pour 5 (V), 50 (L), 500 (D) – ni positionnelle: par exemple, IV ne désigne pas une (I) dizaine et cinq (V) unités mais bien la différence de V et de I, soit 4.

Essayez de poser l’addition CVIII + XLIV, voire leur multiplication, et vous vous rendrez compte que l’abaque est une solution bien plus efficace que le calcul posé (c’est-à-dire écrit). Or, la numération indienne permet assez facilement d’effectuer les mêmes opérations: 108 + 44 peut se calculer très vite en visualisant les chiffres écrits. Il suffit d’additionner les unités (sans oublier la retenue), puis de même avec les dizaines et les éventuelles centaines. On obtient très vite 152, chose qu’on ne pouvait pas déduire aussi simplement avec l’écriture romaine. Cette terrible efficacité, louée par Leonardo Fibonacci qui compare de nombreuses méthodes de numération et de calcul, fut le creuset du succès et de l’adoption de la numération indienne.

Par Antoine Houlou-Garcia. Chercheur associé à l’École des hautes études en sciences sociales, il est l’auteur de « Il était une fois le zéro » (Alisio, 2023).

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Cameroun, suivez Africa-Press