Africa-Press – Cameroun. Jeune Afrique révèle comment ces enveloppes budgétaires opaques ont créé un système de dépendance qui empoisonne le dialogue économique.

Derrière les chiffres anodins de deux lignes budgétaires se cache l’un des secrets les mieux gardés des relations entre l’État camerounais et le secteur privé. Dans une enquête exclusive, Jeune Afrique lève le voile sur les fameuses lignes 65 et 94, ces enveloppes budgétaires discrétionnaires qui ont transformé certains patrons en obligés du pouvoir et sapé toute possibilité de dialogue économique sain.

Jeune Afrique révèle l’existence et le fonctionnement de ces lignes budgétaires méconnues du grand public mais redoutées dans les milieux d’affaires. Il s’agit de « ressources logées aux ministères des Finances et de l’Économie pour soutenir les entreprises », selon les informations obtenues par le magazine panafricain.

La ligne 65 relève du ministère des Finances, tandis que la ligne 94 dépend du ministère de l’Économie. Deux portes d’entrée, deux guichets parallèles pour un même objectif affiché: apporter un soutien public aux entreprises camerounaises. Mais derrière cette intention louable se cache une réalité bien plus trouble.

Ces enveloppes budgétaires fonctionnent en dehors des mécanismes classiques de soutien aux entreprises. Pas d’appels d’offres, pas de critères publics, pas de commissions d’attribution transparentes. Jeune Afrique révèle que l’accès à ces fonds relève davantage du réseau, de la proximité avec le pouvoir, et parfois de l’arrangement politique que du mérite économique ou de la viabilité des projets.

Un analyste économique interrogé par Jeune Afrique dresse un constat sans appel: nombre de patrons « ont très largement profité des largesses de l’État à travers les lignes 65 et 94 du budget. » Une formule diplomatique qui cache une réalité peu reluisante: un système de clientélisme économique érigé en mode de gouvernance.

Le principe initial de ces lignes budgétaires pouvait sembler vertueux: permettre à l’État d’intervenir rapidement pour sauver des entreprises en difficulté, soutenir des secteurs stratégiques, ou faciliter le développement de champions nationaux. Mais Jeune Afrique révèle que la pratique a largement dévoyé l’intention.

Au fil des années, ces enveloppes se sont transformées en instrument de contrôle politique. Des entrepreneurs qui auraient dû développer leur autonomie financière se sont retrouvés dans une situation de dépendance vis-à-vis de ces perfusions budgétaires régulières. Une dépendance qui, selon Jeune Afrique, nourrit la méfiance réciproque entre le palais d’Etoudi et le patronat.

Car cette manne financière a un prix invisible: la perte d’indépendance. Comment un patron qui a bénéficié de millions, voire de milliards de francs CFA via ces circuits opaques peut-il ensuite critiquer publiquement les politiques économiques gouvernementales? Comment peut-il rejoindre une organisation patronale qui réclame plus de transparence fiscale ou plus de rigueur dans la gestion publique?

Jeune Afrique met ainsi en lumière un cercle vicieux: faute de dialogue institutionnalisé avec le président, certains patrons ont cherché à sécuriser leurs intérêts par ces canaux budgétaires parallèles. Mais ce faisant, ils ont renforcé la méfiance présidentielle envers le secteur privé local, justifiant le maintien de la distance et l’impossibilité d’un véritable partenariat État-entreprises.

L’un des aspects les plus troublants révélés par Jeune Afrique concerne le profil de certains bénéficiaires de ces lignes budgétaires. L’analyste interrogé par le magazine ne mâche pas ses mots: entre les patrons qui « peinent à se mettre en conformité avec les exigences règlementaires ou fiscales » et ceux qui profitent des largesses de l’État, « il y a de quoi se montrer quelque peu suspicieux. »

Cette révélation de Jeune Afrique est explosive: des entreprises qui ne respectent pas leurs obligations fiscales ou règlementaires parviennent malgré tout à accéder à des fonds publics via ces circuits parallèles. Un paradoxe qui mine la crédibilité de l’ensemble du secteur privé camerounais.

Comment expliquer qu’une entreprise en situation fiscale irrégulière puisse bénéficier d’un soutien financier de l’État? La réponse, selon Jeune Afrique, réside dans la nature même de ces lignes budgétaires: elles échappent aux contrôles classiques et fonctionnent sur la base de relations personnelles ou politiques plutôt que sur des critères économiques objectifs.

Cette situation crée une distorsion de concurrence majeure. Des entreprises vertueuses, qui paient leurs impôts et respectent les règles, se retrouvent en compétition avec des concurrents qui, tout en étant non-conformes, bénéficient de perfusions publiques. Un système qui décourage la bonne gouvernance d’entreprise et encourage l’opportunisme.

Les conséquences de ce système dépassent les seuls bénéficiaires directs. Jeune Afrique révèle que ces pratiques rejaillissent négativement sur l’ensemble du secteur privé camerounais. « Le secteur privé doit redoubler d’efforts pour consolider une crédibilité si chèrement acquise », affirme l’analyste cité par le magazine.

Cette remarque fait explicitement « référence aux soubresauts ayant émaillé le passage du Gicam au Gecam », précise Jeune Afrique. Les turbulences internes qui ont marqué la transformation de la principale organisation patronale camerounaise ne sont donc pas uniquement dues à des querelles de leadership ou à des divergences stratégiques. Elles reflètent aussi les tensions créées par ce système de largesses budgétaires.

Comment une organisation patronale peut-elle parler d’une seule voix quand certains de ses membres doivent leur survie économique aux bonnes grâces de l’État? Comment peut-elle critiquer les dysfonctionnements de l’administration fiscale quand plusieurs de ses adhérents ont des situations fiscales douteuses, compensées par l’accès aux lignes 65 et 94?

Jeune Afrique met ainsi en lumière une fracture au sein même du patronat camerounais: d’un côté, des entrepreneurs qui plaident pour plus de transparence, de règles claires et d’autonomie vis-à-vis de l’État ; de l’autre, des bénéficiaires du système qui ont tout intérêt à ce que le statu quo perdure. Une division qui affaiblit considérablement la capacité du secteur privé à peser dans le débat économique national.

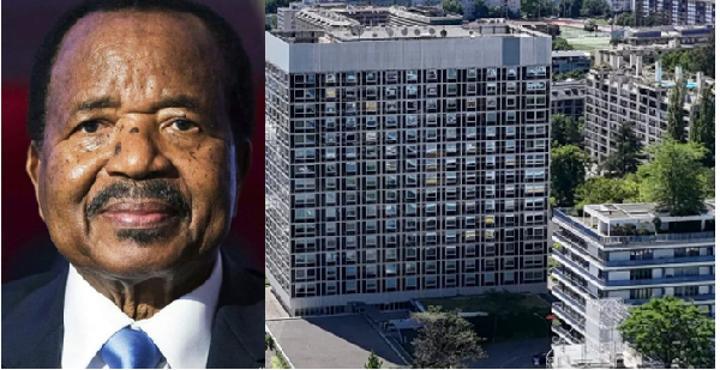

Pour comprendre pourquoi le président camerounais maintient une telle distance avec les organisations patronales, il faut, selon Jeune Afrique, prendre en compte cette réalité des lignes 65 et 94. Paul Biya n’ignore rien de ce système puisqu’il en est, directement ou indirectement, le maître d’œuvre.

Le chef de l’État, révèle Jeune Afrique dans son enquête, « ne connaît pas la nouvelle génération d’entrepreneurs camerounais, pas plus qu’il ne fait d’effort pour se rapprocher d’eux. » Mais cette distance n’est pas uniquement due à un désintérêt. Elle est aussi nourrie par une forme de mépris: comment respecter des patrons qui tendent la main pour des subventions opaques plutôt que de construire des modèles économiques solides?

L’existence de ces lignes budgétaires offre au pouvoir un moyen de contrôle sans engagement. Pas besoin de recevoir régulièrement les représentants du patronat, pas besoin de négocier des réformes structurelles, pas besoin de construire un cadre institutionnel de dialogue: il suffit de distribuer sélectivement des enveloppes pour s’assurer que les voix potentiellement critiques restent modérées.

Jeune Afrique révèle ainsi que ce système arrange finalement le palais d’Etoudi. Il permet de diviser le patronat, de créer des obligations, et de justifier la méfiance présidentielle. Quand Célestin Tawamba se plaint publiquement, comme il l’a fait en janvier 2020 auprès de Jeune Afrique – « Nous souffrons de ne pas rencontrer le président Biya » – le pouvoir peut se retrancher derrière l’argument implicite: comment vous faire confiance quand certains d’entre vous ont les mains dans le pot de confiture public?

Ce système de dépendance via les lignes 65 et 94 explique aussi, selon Jeune Afrique, pourquoi Paul Biya « se montre mieux disposé à l’égard des investisseurs étrangers » qu’envers les patrons locaux. Les grands groupes internationaux comme Castel ou Dangote, qui bénéficient d’audiences présidentielles « avec force reportages télé » comme le révèle le magazine, n’ont pas besoin de ces perfusions budgétaires camerounaises.

Ils arrivent avec leurs propres capitaux, leurs technologies, leur crédibilité internationale. Ils ne demandent pas l’aumône via des lignes budgétaires opaques, mais négocient d’égal à égal des conditions d’investissement: exonérations fiscales temporaires, facilités douanières, garanties juridiques. Un rapport de force clair, transparent, qui aboutit à des engagements contractuels.

Jeune Afrique révèle que Pierre Castel a été reçu en décembre 2019 au palais d’Etoudi, Aliko Dangote deux ans plus tard. Deux audiences fastes, largement médiatisées, qui contrastent avec les trente-trois années sans audience pour le patronat local (la dernière remonte à 1992, rappelle Jeune Afrique).

Cette différence de traitement s’explique donc aussi par une différence de posture: les investisseurs étrangers ne sont pas dans la dépendance, les patrons locaux bénéficiaires des lignes 65 et 94 le sont. Les premiers peuvent parler d’investissements et de création de valeur, les seconds doivent naviguer entre revendications collectives et arrangements individuels.

L’existence de ces lignes budgétaires constitue, selon les révélations de Jeune Afrique, l’un des obstacles majeurs à la mise en œuvre de vraies réformes économiques au Cameroun. Comment construire un environnement des affaires transparent et prévisible quand des pans entiers du soutien public aux entreprises échappent à toute règle?

Dans son « appel pour un sursaut économique » lancé il y a un mois et cité par Jeune Afrique, Célestin Tawamba, président du Gecam, plaide pour que « les priorités des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité » soient prises en compte dans les programmes de la présidentielle du 12 octobre. Mais ces belles intentions se heurtent à la réalité du système des lignes 65 et 94.

Car ce système arrange trop de monde. Il arrange les bénéficiaires directs, évidemment, qui peuvent ainsi maintenir à flot des entreprises parfois mal gérées. Il arrange les ministres des Finances et de l’Économie, qui disposent ainsi d’un levier de pouvoir considérable. Il arrange le pouvoir central, qui peut diviser et contrôler le patronat.

Jeune Afrique révèle que même quand des réformes sont votées, comme ce fut le cas en 2013 avec la loi sur les incitations à l’investissement (obtenue grâce à l’intervention du Medef français auprès de Paul Biya), les « fonctionnaires ont pris leur revanche en dénaturant la loi dans les décrets et les arrêtés nécessaires à sa mise en œuvre », selon le témoignage d’un ancien cadre du Gicam recueilli par le magazine.

Ce sabotage administratif des réformes s’explique aussi par la volonté de préserver ces circuits parallèles que constituent les lignes 65 et 94. Mettre en place un cadre transparent d’incitations fiscales et financières pour toutes les entreprises reviendrait à supprimer le pouvoir discrétionnaire de l’administration, et donc à tarir ces sources d’influence et de corruption potentielle.

Au-delà des considérations politiques, Jeune Afrique met en lumière le coût économique de ce système. Ces milliards injectés via les lignes 65 et 94 ne sont soumis à aucune évaluation d’impact. Aucune étude ne mesure leur efficacité en termes de création d’emplois, de croissance du chiffre d’affaires, d’investissements productifs réalisés.

Dans un pays où les besoins de financement des infrastructures, de l’éducation et de la santé sont criants, l’absence de traçabilité et d’évaluation de ces enveloppes budgétaires pose question. Combien coûtent réellement ces lignes au contribuable camerounais? Quels secteurs en profitent le plus? Quelles entreprises sont les principales bénéficiaires?

Jeune Afrique révèle que ces questions restent sans réponse publique. Le flou entretenu autour de ces lignes budgétaires empêche tout débat démocratique sur leur pertinence. Il empêche aussi toute comparaison avec d’autres instruments de politique économique qui pourraient être plus efficaces: fonds de garantie bancaire, capital-risque public, zones économiques spéciales avec règles claires, etc.

Ce système nourrit également un climat délétère de suspicion généralisée. Dans les milieux d’affaires camerounais, chacun soupçonne son concurrent d’avoir bénéficié de telles largesses. Les succès entrepreneuriaux sont systématiquement questionnés: sont-ils le fruit du talent et du travail, ou le résultat d’un arrangement avec l’administration?

Face à ces révélations de Jeune Afrique, une question se pose: peut-on imaginer une réforme de ce système? La réponse semble malheureusement négative à court terme. Trop d’intérêts sont en jeu, trop de carrières se sont construites sur ce modèle, trop de fortunes en dépendent.

Le magazine panafricain révèle que même les organisations patronales peinent à aborder frontalement cette question. Comment le Gecam pourrait-il réclamer publiquement la suppression des lignes 65 et 94 quand plusieurs de ses membres en sont bénéficiaires? Comment pourrait-il dénoncer un système dont certains de ses dirigeants ont profité?

Cette omerta patronale explique aussi pourquoi, comme le souligne Jeune Afrique, le secteur privé camerounais « doit redoubler d’efforts pour consolider une crédibilité si chèrement acquise. » Tant que le patronat ne fera pas son autocritique sur ces pratiques, tant qu’il ne mettra pas en place des mécanismes d’autorégulation et de transparence, il restera vulnérable aux accusations de corruption et de collusion avec le pouvoir.

L’épisode de 2020, révélé par Jeune Afrique, où Célestin Tawamba avait adressé « une violente charge » contre le patron des impôts Modeste Mopa Fatoing « à propos d’un contentieux fiscal impliquant les Brasseries du Cameroun (groupe Castel) » illustre cette ambiguïté. La lettre de Tawamba au président Biya était « restée sans réponse », rapporte le magazine. Mais peut-être le silence présidentiel signifiait-il aussi: réglez vos problèmes via les canaux habituels, pas par des lettres de protestation publiques.

Il existe toutefois, selon certains observateurs interrogés par Jeune Afrique, une lueur d’espoir. Une nouvelle génération d’entrepreneurs camerounais émerge, qui refuse de se plier aux codes de ce système. Des jeunes patrons qui construisent leurs entreprises sur des modèles économiques viables, qui cherchent des financements auprès des banques commerciales ou des fonds d’investissement internationaux plutôt que dans les antichambres ministérielles.

Ces entrepreneurs-là, révèle Jeune Afrique, sont précisément ceux que « Paul Biya ne connaît pas » et envers qui il « ne fait aucun effort pour se rapprocher. » Une génération invisible pour un président de 92 ans dont les référents économiques datent des années 1970-1980, quand il était Premier ministre d’Ahmadou Ahidjo.

Pourtant, c’est peut-être de cette génération que viendra le changement. Des patrons qui, n’ayant jamais bénéficié des largesses des lignes 65 et 94, n’ont rien à perdre à réclamer leur suppression. Des entrepreneurs qui peuvent légitimement exiger un cadre des affaires transparent, prévisible, basé sur le mérite économique plutôt que sur les réseaux politiques.

À l’approche de la présidentielle du 12 octobre 2025, Jeune Afrique révèle que « les chances de voir le président sortant et candidat à un huitième mandat, Paul Biya, exposer sa vision économique pour les sept prochaines années au patronat sont quasi nulles. »

Et les chances de voir aborder publiquement la question des lignes 65 et 94 sont encore plus faibles. Aucun candidat ne prendra le risque de s’aliéner les bénéficiaires de ce système. Aucun ne proposera de supprimer ces enveloppes budgétaires, même si leur suppression permettrait de libérer des ressources pour des politiques économiques plus transparentes et efficaces.

Le statu quo va donc probablement perdurer. Les lignes 65 et 94 continueront d’alimenter la méfiance entre l’État et le patronat. Elles continueront de discréditer le secteur privé camerounais. Elles continueront d’empêcher l’émergence d’un véritable dialogue économique entre le pouvoir et les entrepreneurs.

Jeune Afrique, en levant le voile sur ce système opaque, rend un service essentiel au débat public camerounais. Car tant que ces mécanismes resteront dans l’ombre, tant qu’ils ne seront pas soumis à l’examen critique de la société civile, des médias et des économistes, le Cameroun ne pourra pas construire un environnement des affaires moderne et compétitif.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Cameroun, suivez Africa-Press