Africa-Press – CentrAfricaine. Pourquoi les étoiles les plus externes des galaxies tournent-elles aussi vite? Selon les lois de Newton, leur vitesse devrait décroître à mesure qu’elles sont éloignées du centre. Or, ce n’est pas que ce que l’on observe, tout du moins dans les galaxies autour de nous. Depuis quarante ans, deux explications s’affrontent pour expliquer ce paradoxe. La première invoque une matière noire invisible entourant les galaxies, dont la masse cachée maintiendrait les étoiles dans leur course. La seconde, plus audacieuse, baptisée MOND (MOdified Newtonian Dynamics), préfère réviser les lois de la gravitation quand le champ devient très faible, comme c’est le cas à la périphérie des galaxies. Inutile alors de faire appel à une matière inconnue.

Décroissance keplérienne

Un nouvel épisode de cette controverse vient d’être ouvert par Alain Blanchard et Even Coquery, de l’Institut de recherche en astrophysique et planétologie (IRAP, Toulouse). Dans une étude parue dans Astronomy & Astrophysics, il conclut que la théorie MOND ne parvient pas à reproduire la courbe de rotation de notre propre Galaxie, la Voie lactée, contrairement à un modèle faisant intervenir la matière noire.

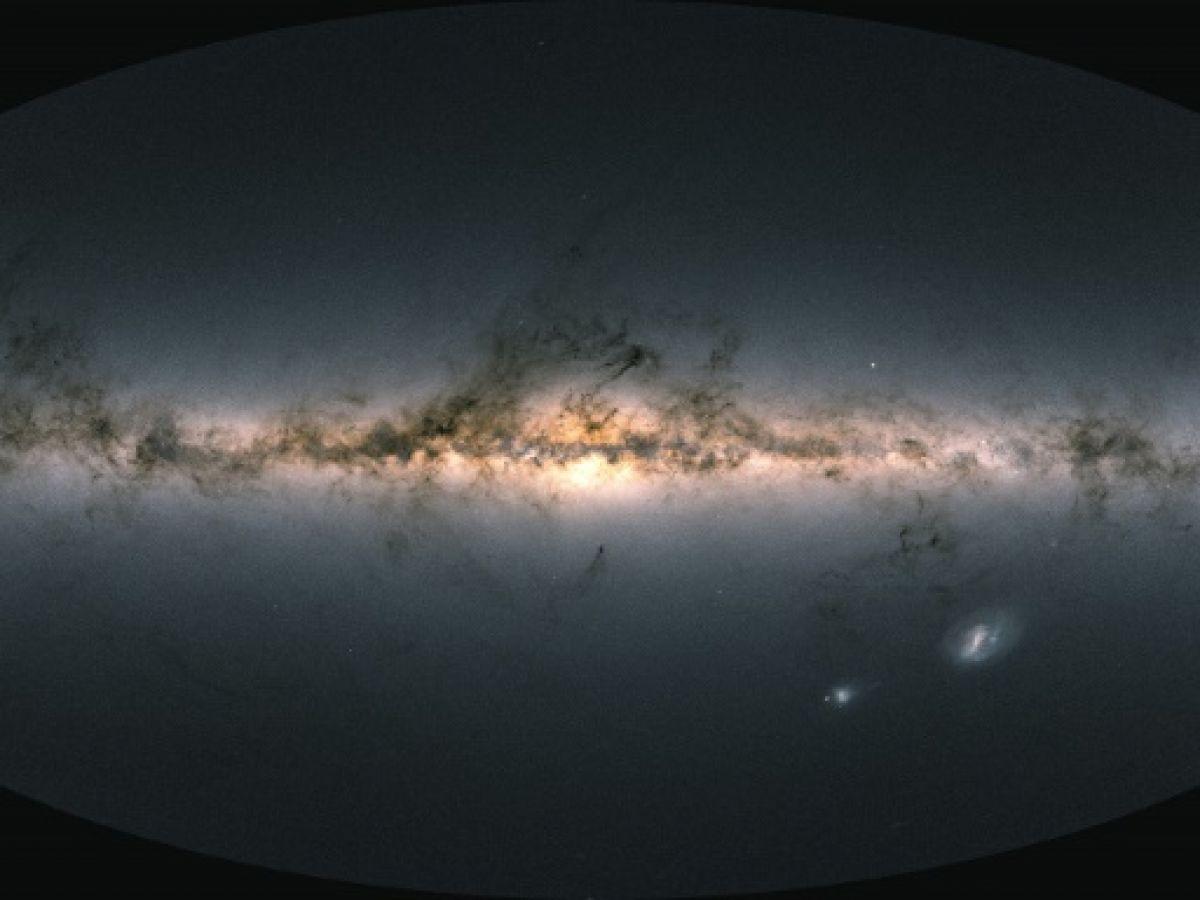

Le point de départ de cette étude n’est pas neuf. Elle s’appuie sur les travaux de François Hammer, de l’Observatoire de Paris, qui, en 2023, avait analysé les mesures de la vitesse d’étoiles lointaines mesurées par le satellite européen Gaia. Son équipe avait trouvé que la vitesse de rotation du disque galactique diminue au-delà de 50.000 années-lumière du centre, suivant une décroissance dite « keplérienne ». Elle découle en effet des lois de Kepler, et s’observe par exemple dans le système solaire. Plus les planètes sont éloignées du soleil et moins vite elles tournent autour. L’ennui c’est que précisément, dans la plupart des galaxies spirales, cette décroissance ne s’observe pas. Et jusqu’à présent, on pensait que c’était aussi le cas dans la Voie lactée, jusqu’à ce que les mesures de Gaia viennent semer le trouble.

Halo de matière noire

« Nous avons utilisé les résultats de l’équipe de François Hammer tels quels, et cherché à voir s’ils pouvaient s’accorder avec les modèles standards de galaxie comportant un halo de matière noire, explique à Sciences et Avenir Alain Blanchard. Nous avons montré que c’était le cas, à condition toutefois que ce halo soit particulièrement concentré ». C’est en testant la théorie MOND que ça se corse. Dans le cas de la Voie lactée, « MOND ne peut reproduire la courbe de rotation. Sauf si l’on choisit une valeur du paramètre d’accélération trois fois plus faible que celle utilisée pour les galaxies externes », indique Alain Blanchard.

Ce « paramètre d’accélération », noté a0, fixe la limite en dessous de laquelle la gravité se comporte différemment des lois de Newton. En clair, quand les forces gravitationnelles deviennent très faibles — comme à la périphérie des galaxies — la gravité se « renforce » un peu, ce qui permet d’expliquer la vitesse des étoiles sans invoquer de matière noire. Mais ce paramètre se doit d’être le même pour toutes les galaxies, les lois de la physique n’étant pas censées dépendre du lieu où elles s’exercent.

« Le débat reste vif »

L’équipe toulousaine conclut donc que la décroissance observée par Gaia est incompatible avec MOND. Le résultat a immédiatement fait réagir les partisans de MOND. « J’ai reçu une dizaine de mails de collègues dès la mise en ligne de l’article, raconte Alain Blanchard. C’est bon signe: cela prouve que le débat reste vif ». Pour Benoît Famaey, chercheur au CNRS à Strasbourg et spécialiste de la théorie MOND, l’interprétation d’Alain Blanchard repose sur une hypothèse fragile: celle d’un disque galactique à l’équilibre. Or, cette hypothèse est cruciale, car elle conditionne la manière dont on déduit la courbe de rotation de la Voie lactée. Si le disque est stable et en équilibre, les vitesses des étoiles reflètent directement la répartition de la masse et permettent d’en déduire le champ gravitationnel. Mais si le disque est perturbé, ces vitesses sont biaisées et la courbe de rotation peut donner une image trompeuse de la masse réelle. « Or, le disque externe de la Voie lactée est perturbé, notamment par son interaction avec la galaxie naine du Sagittaire il y a environ six milliards d’années, souligne Benoît Famaey. À partir de 50.000 années-lumière du centre, les étoiles ont été affectées et sont hors équilibre. La question est précisément de savoir à quel point elles le sont. »

100 millions d’étoiles étudiées par Gaia

Par ailleurs, d’autres mesures indépendantes fondées sur les amas globulaires, les galaxies satellites ou les courants d’étoiles montrent que la vitesse de rotation des étoiles reste pratiquement constante jusqu’à plus de 200.000 années-lumière du centre.

Autrement dit, ces différents indicateurs pointent vers une courbe de rotation globalement plate, bien différente de la décroissance observée par François Hammer. « Soit tous ces traceurs sont faux, mais cela remet alors en cause les travaux de très nombreux collègues qui, soit dit en passant, n’ont rien à voir avec une quelconque préférence pour MOND, soit c’est la courbe de François », résume Benoît Famaey.

Les deux chercheurs s’accordent au moins sur un point: il faudra attendre les prochaines données de Gaia pour trancher. Le satellite européen livrera en 2026 un nouveau catalogue comportant les vitesses radiales de plus de 100 millions d’étoiles, contre 30 millions aujourd’hui. De quoi vérifier si la mystérieuse décroissance keplérienne du disque galactique résiste à l’épreuve des données.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la CentrAfricaine, suivez Africa-Press