Africa-Press – Côte d’Ivoire. Dans la nuit du 25 au 26 juillet 2025, le petit lanceur européen Vega-C sera lancé depuis la base spatiale de Kourou en Guyane. Il emportera sous sa coiffe les quatre satellites de CO3D (pour Constellation Optique en 3D) et le minisatellite Mircocarb (180 kilos). Destiné à réaliser la cartographie des reliefs de la planète en 3 dimensions, le premier devrait ensuite rejoindre son orbite héliosynchrone à 502 km d’altitude, tandis que le second se mettra à poste à 649 km d’altitude sur une orbite polaire héliosynchrone afin de mesurer les gradients de CO2 émis ou absorbés à la surface de la Terre.

Ces deux missions d’observation de la Terre sont très attendues par la communauté scientifique dans un contexte environnemental et politique chahuté. « Nous vivons trois crises majeures que sont le réchauffement climatique, l’effondrement de la biodiversité et l’augmentation des diverses pollutions, explique Selma Cherchali, sous-directrice Étude et observation de la Terre au Centre national d’études spatial (Cnes). Dans le même temps, les milieux sont soumis à l’accroissement de la pression démographique et à une multiplication d’événements extrêmes. »

Microcarb: « le parcours du combattant pour lui trouver une place sur un lanceur »

Depuis l’Accord de Paris, qui en 2015 a fixé des objectifs à atteindre en termes de neutralité carbone d’ici 2030, les impacts climatiques se sont accélérés. Pour les comprendre, il faut pouvoir mieux comprendre le système Terre et les sous-systèmes qui le composent et sont couplés entre eux: la Terre solide, les océans, les surfaces continentales et l’atmosphère, animés par les cycles de l’eau, du carbone et de l’énergie. « De nouvelles données spatiales complétées par des mesures in situ sont nécessaires pour consolider les modèles climatiques, souligne Selma Cherchali. Et pour comprendre notamment quel est l’impact anthropique sur les milieux, pour anticiper et gérer les événements extrêmes, nous avons besoin de connaissances sur les processus en cours à grande échelle. »

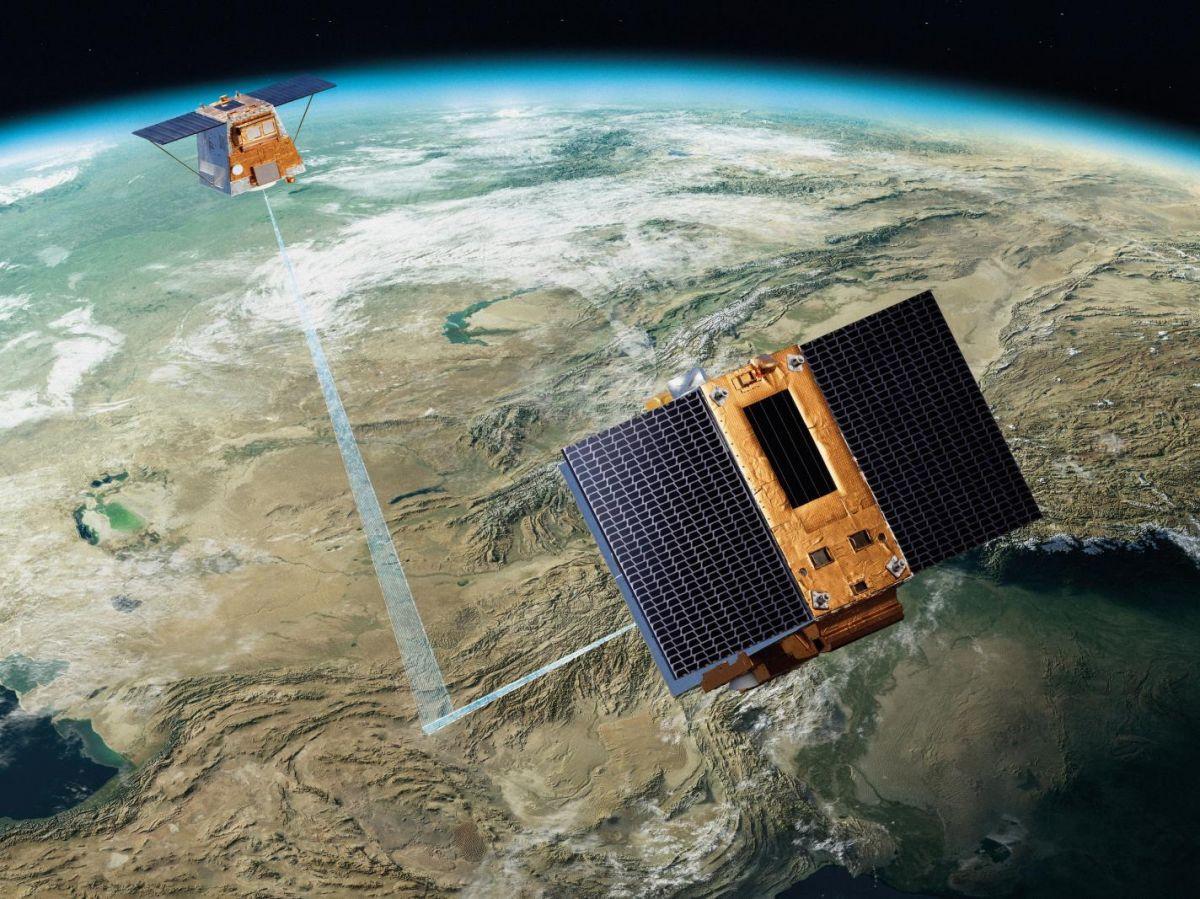

Le satellite MicroCarb d’étude des flux de CO2 à la surface de la Terre. Crédits: CNES/ill./SATTLER Oliver

C’est en 2009, à Biarritz, lors d’une des séminaires de prospective organisés tous les cinq ans par le Cnes, que la communauté scientifique a exprimé son besoin d’un satellite permettant de discriminer les flux et puits de carbone. C’est ainsi qu’est née l’idée de Microcarb, première mission européenne dédiée aux flux naturels de carbone.

Mais le chemin a été long jusqu’à sa réalisation en partenariat avec l’agence spatiale anglaise et Eumetsat, l’agence européenne de satellites météorologiques. « La phase B, c’est-à-dire la phase de conception qui permet de confirmer la faisabilité du projet et de le dimensionner, a commencé fin 2015, explique Philippe Landiech, chef de projet MicroCarb au Cnes. Nous avons rencontré beaucoup d’écueils technologiques: la précision demandée par les scientifiques était difficile à atteindre. Nous avons aussi subi la période du Covid et les conséquences du Brexit qui ont entraîné des délais de livraison de trois semaines lorsqu’on voulait envoyer du matériel outre-Manche. L’instrument, qui devait initialement être livré en 2022, est prêt depuis janvier 2024. Mais comme c’est un petit satellite voyageant en second passager, cela a été le parcours du combattant pour lui trouver une place sur un lanceur. »

« Comprendre pourquoi certaines années la végétation absorbe plus de carbone »

La détection du dioxyde de carbone (CO2) est ainsi le cœur de la mission du satellite. Le CO2 est de fait le principal moteur du réchauffement climatique. L’augmentation de ses émissions est d’origine anthropique, notamment via la consommation des combustibles fossiles, mais aussi la déforestation. « Sur les 10 milliards de tonnes de gaz à effet de serre émis chaque année par les activités humaines, une partie (2,8%) est absorbée par les océans, une autre (3,4%) par la végétation, souligne François-Marie Breon, climatologue au Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement de l’IPSL. Il s’agit là de moyennes, mais il y existe des variations interannuelles importantes. Nous voulons comprendre pourquoi certaines années la végétation absorbe plus de carbone et quels sont les puits de carbone dans les océans. »

Les cartes de gradients d’émissions de CO2 produites par Microcarb dessineront ainsi un paysage des flux qui évoluera au fil des revisites et permettront de visualiser les trajectoires locales des émissions de gaz à effet de serre jusque dans les grandes conurbations telles Paris, Shanghai, New York, etc. Cela permettra également de mesurer l’impact du changement climatique sur les puits de carbone: en France, les capacités des forêts à absorber nos excès de CO2 sont en décroissance, les arbres souffrant des sécheresses à répétition.

Si tout se passe bien, la mise en orbite de Microcarb arrive à point nommé sur la scène internationale. « Il est plus que probable que les deux missions américaines OCO (Orbiting Carbon Observatory) de mesure du CO2 devront s’arrêter dans quelques mois au vu des budgets, note avec dépit François-Marie Breon. Aux États-Unis, les missions de mesures au sol sont aussi menacées… »

« Les cartes donneront à voir l’impact du changement climatique sur la fonte des glaciers «

Sous la coiffe de Vega-C, les quatre satellites optiques de la mission CO3D seront le passager principal. Fonctionnant dans quatre bandes spectrales, dont une dans l’infrarouge, ils voleront en formation par paires, de manière à reconstituer par corrélation une vision stéréoscopiques sur le même principe que notre vision oculaire à deux yeux afin de cartographier les terres émergées en trois dimensions. Avec une fauchée de 7 à 28 km, chaque satellite pourra couvrir 250.000 km2 par jour, soit 1 million de km2 pour la constellation, et ce, pendant huit ans.

« Les cartes de relief d’une résolution de 50 cm donneront à voir l’impact du changement climatique sur la fonte des glaciers – importants réservoirs d’eau pour des millions de personnes – sur les cultures agricoles, sur la hauteur et le volume des arbres, détaille Selma Cherchali. Cela permettra également de visualiser les traits de côte où les enjeux de submersion et de recul sont importants. Quant aux cartes détaillées des reliefs urbains, cela permettra, par exemple, d’identifier les îlots de chaleur. »

Une fois l’ensemble des données des reliefs recueilli à l’échelle du globe, il sera possible de reconstituer un modèle numérique de la Terre. « Ce qui correspond aussi à des objectifs de cartes de défense, complète Lionel Perret, chef de projet CO3D au Cnes. Cela a un grand intérêt pour guider les vols à basse altitude des avions et des drones, pour optimiser le parcours des troupes et des véhicules sur des terrains accidentés. Cela va permettre également de prévenir des risques d’inondation en milieu urbain. Des instances internationales ont déjà fait des demandes d’images 3D de l’Ukraine et de ses frontières. »

Ces satellites sont issus d’un partenariat public-privé avec Airbus Defence & Space, qui a bénéficié d’un savoir-faire acquis pour produire en série les 650 satellites de la constellation Eutelsat One Web. « Nous avons utilisé beaucoup d’équipement mis au point pour One web, une base complétée par de nouveaux équipements techniques. Notamment une communication optique avec diode laser qui transmet 10 gigabits par seconde, une capacité de vision de nuit ou encore Calypso, un instrument qui permettra de détecter les navires et les avions », détaille Philippe Cheoux-Damas, chef de projet CO3D chez Airbus Defence & Space. La mise en service opérationnelle de ces missions est prévue pour début 2026.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Côte d’Ivoire, suivez Africa-Press