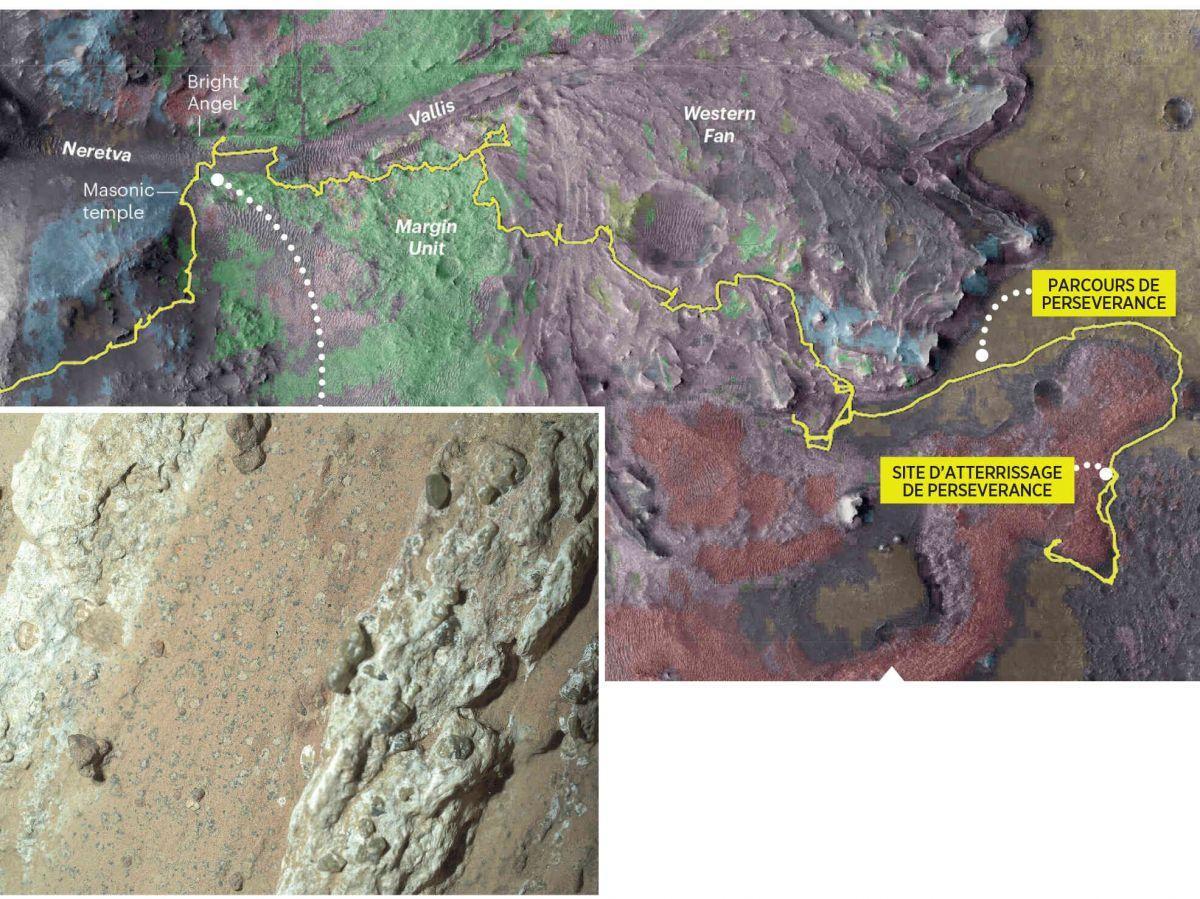

Africa-Press – Djibouti. Le rover Perseverance de la Nasa a détecté sur Mars ce qui pourrait être les reliques microscopiques d’une très ancienne forme de vie. Lors de ses pérégrinations dans le cratère Jezero, qui abritait un bassin lacustre il y a plus de 3,5 milliards d’années, le robot à six roues a croisé une roche sédimentaire à l’aspect très étrange. Elle comporte des douzaines de petites structures colorées, allant du noir au bleu-vert foncé, ainsi que des motifs blanchâtres cerclés de noir semblables à des « taches de léopard ». Or, les instruments de Perseverance ont révélé que ces mouchetures contiennent du carbone organique, du soufre, du phosphore et du fer oxydé.

Et les analyses publiées le 10 septembre par une équipe internationale de scientifiques indiquent que cette roche recèle deux minéraux – la vivianite et la greigite – intimement associés à la vie ! Sur Terre, la vivianite se rencontre souvent dans des lacs, tourbières et régions côtières où des micro-organismes utilisent le fer pour produire de l’énergie. Quant à la greigite, elle tend à se former lorsque des bactéries décomposent des sulfates.

« Lorsque nous observons de tels minéraux dans des sédiments terrestres, ils sont souvent les sous-produits de métabolismes consommant de la matière organique », a précisé Joel Hurowitz, de l’université Stony Brook (États-Unis), auteur principal de l’étude, lors d’une conférence de presse. « Ce pourrait donc très bien être le signe de vie le plus évident jamais découvert sur Mars ! », s’est émerveillé à cette occasion Sean Duffy, administrateur par intérim de la Nasa. La prudence reste néanmoins de mise.

Car il existe des manières non biologiques de produire les structures bigarrées identifiées par Perseverance, dans des conditions acides et à haute température notamment. Et pour le moment, « sur la base des données recueillies, prévient Joel Hurowitz, on ne peut pas exclure que ce soit le cas ».

Cette découverte illustre on ne peut mieux les espoirs actuels, mais aussi les immenses défis auxquels les scientifiques sont confrontés pour répondre à cette interrogation fondamentale: la vie existe-t-elle ailleurs que sur Terre ou sommes-nous seuls dans l’immensité du cosmos? Si elle fourmille dans l’Univers – sous forme basique, complexe voire intelligente -, comment l’identifier avec certitude, quelles preuves faut-il spécifiquement débusquer?

À la recherche de signaux électromagnétiques

Cette quête s’est longtemps focalisée sur la recherche d’intelligences extraterrestres, en détectant les signaux électro-magnétiques qu’elles pourraient émettre à différents endroits de la galaxie. Dans la fréquence des ondes radio en particulier, car celles-ci voyagent sur de très longues distances dans l’espace sans être fortement dispersées ou absorbées. Elles constitueraient ainsi un moyen efficace pour des communications interstellaires, démontrent en 1959 les physiciens Philip Morrison et Giuseppe Cocconi, de l’université Cornell (États-Unis).

Les premières « écoutes » sont mises en œuvre dès l’année suivante. Pendant plusieurs mois, l’astronome Frank Drake pointe alors le radiotélescope de Green Bank, en Virginie-Occidentale (États-Unis) en direction de Tau Ceti et Epsilon Eridani: deux étoiles de type solaire qui semblent susceptibles d’avoir des planètes habitées, relativement proches de surcroît, puisqu’elles se situent à une dizaine d’années-lumière de la Terre.

« Bien qu’infructueuses, ces premières initiatives ouvriront la voie à de nombreux autres programmes d’écoute, rappelle l’historienne Florence Raulin-Cerceau, de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Elles reposaient aussi, pour la première fois, sur une approche scientifique rigoureuse pour démontrer l’existence d’une vie ailleurs. » Une vie qui serait non seulement intelligente, mais capable également – à l’instar de l’humanité – de développer des technologies transmettant des signaux artificiels dans l’espace. On parle ainsi de « technosignatures » pour désigner ce type potentiel de preuves.

Depuis une vingtaine d’années, les recherches de vie extraterrestre ont connu toutefois un tournant majeur. Si la traque de civilisations technologiques se poursuit, une série de découvertes ont coïncidé pour ouvrir de nouvelles perspectives, démultiplier les promesses et réorienter profondément le domaine. « C’est désormais vers les manifestations mêmes d’une biologie extraterrestre, et non des signes d’activité technologique, que les efforts se concentrent « , observe Florence Raulin-Cerceau. Cela s’est traduit, en particulier, par « la diffusion d’un nouveau terme dans la littérature scientifique: celui de biosignature, indique Christophe Malaterre, philosophe des sciences de la vie à l’université du Québec à Montréal (Canada). Apparue à la fin des années 1990, son utilisation a littéralement explosé depuis une dizaine d’années et complètement pris le dessus sur celui de technosignature. »

Cette bascule est motivée, en premier lieu, par l’espoir renouvelé de découvrir d’autres formes de vie dans le Système solaire. Dans les années 1960, lorsque des engins spatiaux ont commencé à explorer les planètes les plus proches – Vénus et Mars -, la plupart des scientifiques étaient persuadés qu’elles étaient habitables et abritaient des organismes évolués.

Mais les missions vénusiennes montrent alors que les conditions sont à proprement parler infernales: en surface, la température dépasse en effet 450 °C et la pression est 90 fois plus importante que sur Terre. Pour Mars, c’est également la douche froide. Lorsque la sonde Mariner 4 la survole en 1965, elle dévoile un monde glacial et désertique a priori sans vie. Des microbes pourraient tout de même s’y maintenir, présume la Nasa.

Dix ans plus tard, elle dépose ainsi les atterrisseurs Viking afin de mesurer une activité métabolique dans des échantillons du sol. « Plusieurs expériences visaient à détecter des signes de respiration et de photosynthèse, telles des émissions de dioxyde de carbone « , rapporte Caroline Freissinet, astrochimiste au Laboratoire atmosphères, observations spatiales (Latmos) à Guyancourt (Yvelines). Aucune preuve concluante ne sera cependant identifiée, ce qui plombera le programme martien de la Nasa pendant une bonne quinzaine d’années.

Des traces possibles d’habitabilité ancienne sur Mars

Quand des missions sont lancées à nouveau à partir des années 1990, elles ont alors un autre objectif: étudier l’habitabilité passée de la planète Rouge. Une armada de robots – dont Curiosity qui arpente ses terrains depuis 2012 – révèlent ainsi que notre voisine devait ressembler beaucoup à la Terre dans sa prime jeunesse. Elle possédait des étendues d’eau liquide, un volcanisme actif et un champ magnétique protecteur il y a 3,5 à 4 milliards d’années, soit la période où la vie s’est développée sur notre planète. Les phénomènes ayant eu lieu ici-bas auraient donc pu se produire sur cette jumelle de la Terre, soupçonnent les chercheurs.

Pour le savoir, le rover Perseverance analyse et collecte depuis 2021 des échantillons de roches dans le cratère Jezero. Des dizaines de fragments devraient être rapportés sur Terre vers la fin des années 2030, notamment celui, si précieux, comportant ces fameuses « taches de léopard ». « Ces échantillons auront une valeur immense, assure Sylvain Bernard, géologue au Muséum national d’histoire naturelle, à Paris. Car, contrairement à ceux étudiés à distance par les engins spatiaux, nous pourrons les analyser en laboratoire de façon extrêmement fine et complète avec des instruments de pointe. » Ils représentent ainsi une opportunité inouïe. Peut-être nos meilleures chances de découvrir une vie extraterrestre dans les années qui viennent.

Plus loin dans le Système solaire, autour des géantes gazeuses Jupiter et Saturne, les astronomes ont fait d’autres découvertes fascinantes à partir du début des années 2000. Bien qu’elles se situent à des distances éloignées du Soleil, plusieurs de leurs lunes dissimulent en effet de gigantesques quantités d’eau liquide sous leurs croûtes de glace. Il s’agit d’Europe, Encelade, Callisto, Ganymède, Titan et aussi Mimas, dernier satellite où l’existence d’un océan souterrain a été confirmée en 2024. Les plus intéressantes sont néanmoins Europe et Encelade, car les milieux aquatiques sont en contact avec un plancher similaire à la croûte terrestre. Un cocktail de minéraux peut par conséquent s’y solubiliser et enrichir chimiquement les océans.

Cette interface permet également des échanges de chaleur avec l’intérieur de ces astres, et sans doute aussi des remontées de lave engendrant des cheminées hydrothermales – les mêmes qui, sur Terre, au niveau des abysses, concentrent les espèces chimiques et sont des oasis de vie. Les surfaces d’Europe et d’Encelade sont par ailleurs lardées de crevasses où des geysers expulsent dans l’espace ce que contiennent les océans. Une variété d’espèces chimiques (comme du méthane, du dioxyde de carbone et des composés organiques complexes) a été « reniflée » ainsi au-dessus d’Encelade par la sonde Cassini qui l’a survolée une vingtaine de fois jusqu’en 2017. « Rien ne prouve encore qu’Encelade est habitée, mais cette lune réunit actuellement les meilleures conditions d’habitabilité à l’exception de la Terre « , avance Caroline Freissinet.

Un peu moins étudiée, Europe possède probablement, elle aussi, cette même richesse moléculaire que les chercheurs supposent nécessaire à la vie. Et assurément un autre atout essentiel: du temps ! Car l’océan interne d’Europe est manifestement aussi vieux que notre planète (on ne connaît pas l’âge de celui d’Encelade), soit près de 4,5 milliards d’années, fournissant un environnement stable pour l’apparition et le maintien d’une éventuelle biologie. « Contrairement à Mars où une vie fossile pourrait être mise en lumière, ces lunes portent la promesse d’une vie potentiellement active dans le Système solaire « , s’enflamme Caroline Freissinet.

Vivre dans une lune océan

Quelles formes de vie pourraient abriter les océans d’Europe et Encelade, enfouis sous des kilomètres de glace? « On est dans la pure spéculation, il y a tellement d’inconnues qu’on peut tout imaginer, admet l’astrochimiste Caroline Freissinet. Mais en extrapolant les connaissances que nous avons sur ces lunes et les environnements terrestres qui s’en rapprocheraient, il pourrait s’agir d’organismes unicellulaires extrêmophiles capables de vivre dans des milieux chauds et hypersalins « , à l’instar des archées ayant évolué sur la Terre primitive il y a plusieurs milliards d’années.

Ces microbes exploiteraient « le gradient électrochimique des cheminées hydrothermales présentes sur le plancher océanique « , poursuit la chercheuse. Ils transformeraient l’hydrogène et le dioxyde de carbone en méthane pour alimenter un métabolisme et créer ainsi de la biomasse, même en l’absence de lumière. Un petit écosystème pourrait même se mettre en place. Car certains micro-organismes pourraient évoluer et utiliser le méthane comme source de carbone et d’énergie, tandis que d’autres métaboliseraient la matière organique en décomposition.

De nouvelles moissons d’exoplanètes chaque semaine

Mais c’est surtout la détection et l’étude de myriades de planètes extrasolaires qui ont ouvert, ces dernières années, un vaste champ des possibles. Près de 6000 spécimens ont été identifiés à ce jour, dont une grande partie au cours des années 2010 par le télescope spatial Kepler, qui a vraiment lancé la chasse aux exoplanètes. De nouvelles moissons sont réalisées désormais chaque semaine. Et il est admis, aujourd’hui, que presque chacune des 250 milliards d’étoiles de la galaxie possède son cortège de planètes !

Dans les catalogues actuels, on trouve des objets d’une extraordinaire diversité (Jupiters chauds, super-Terres, mini-Neptunes…), dont des dizaines d’exoplanètes rocheuses situées dans la zone dite habitable de leur étoile où de l’eau liquide pourrait exister. Et grâce aux observatoires spatiaux comme le James Webb (JWST), opérationnel depuis 2022, de plus en plus d’informations peuvent être recueillies sur la composition chimique de leurs atmosphères.

Même si cette science est encore balbutiante, elle alimente ainsi d’immenses espoirs de détecter des signes de vie à des dizaines d’années-lumière de la Terre. « Les exoplanètes ont ravivé l’idée antique de la pluralité des mondes, la quête d’autres Terres semblables à la nôtre, offrant en tout état de cause des cibles précises et concrètes pour les recherches de vie dans la Voie lactée « , analyse Florence Raulin-Cerceau. La donne a donc complètement changé: « Toutes ces découvertes ont décuplé l’intérêt pour la vie extraterrestre, créant une vague d’optimisme et le sentiment que des réponses décisives se rapprochent « , poursuit l’historienne.

Elles ont conféré à ce domaine de recherche « un caractère scientifique encore plus important que lorsqu’il s’agissait de détecter uniquement des signaux artificiels « , ajoute-t-elle, ouvrant la voie à d’autres types de preuves, à des échelles extrêmement fines et beaucoup plus fondamentales cette fois. « Pour trouver une vie ailleurs, nous nous sommes longtemps contentés, faute de mieux, d’attendre qu’une intelligence extraterrestre nous contacte, relève Caroline Freissinet. Grâce aux progrès de l’exploration spatiale et aux nouveaux télescopes, nous sommes désormais actifs dans les recherches et celles-ci ne sont plus cantonnées à d’hypothétiques civilisations technologiquement avancées. »

Plutôt qu’une entité intelligente, un micro-organisme primitif

Si l’on découvre une vie extraterrestre dans le Système solaire ou les lointaines exoplanètes, il ne faut ainsi plus s’attendre à des entités intelligentes et évoluées. Il s’agirait plutôt d’organismes primitifs à l’instar des bactéries, les plus anciennes formes de vie apparues sur Terre il y a au moins 3,5 milliards d’années. Et qui sont restées longtemps ses seuls habitants, jusqu’à ce que la vie pluricellulaire émerge il y a 2 milliards d’années puis explose en diversité il y a 600 millions d’années. Mais les micro-organismes représentent encore, actuellement, plus de 95 % des espèces sur notre planète.

Et pour fixer les idées, rappelons qu’une espèce intelligente et technologique comme la nôtre n’a été capable d’émettre des signaux suffisamment puissants pour être détectés depuis l’espace que depuis une centaine d’années ! « Personne ne sait encore si notre planète est la seule à abriter la vie, rappelle Caroline Freissinet. Mais si une telle planète existe ailleurs dans le Système solaire et se développe quand les conditions le permettent, c’est sous une forme élémentaire qu’on aurait le plus de chance de la découvrir. » Ces nouveaux horizons, certes très prometteurs, suscitent d’intenses débats dans la communauté scientifique.

Quels éléments faut-il rechercher pour prouver l’existence d’une biologie extraterrestre? Comment la reconnaître à coup sûr? Qu’est-ce, au fond, qu’une biosignature? « Derrière leur apparente simplicité, ces questions sont d’une complexité redoutable « , atteste Christophe Malaterre. La première difficulté vient du fait que les scientifiques ne s’accordent pas… sur la définition même de la vie ! « On recense des dizaines d’acceptions, selon qu’on adopte une approche structurelle ou fonctionnelle, par exemple « , précise-t-il.

Les chercheurs n’ont par ailleurs aucune certitude sur la manière dont la vie a commencé à exister sur notre planète. Les preuves les plus anciennes – et suffisamment solides pour faire consensus – concernent des microfossiles de bactéries identifiés dans des roches datant de 3,5 milliards d’années. Mais « on ne sait rien des étapes antérieures ni des formes de vie qui les ont précédées, qui étaient peut-être multiples et très différentes de celles que nous connaissons, souligne le géologue. Certaines biosignatures pourraient par conséquent ne pas être reconnues comme telles – ce qu’on appelle des ‘faux négatifs’. »

Des définitions multiples de la vie

Pour définir la vie, la Nasa se fonde sur la description proposée en 1994 par le biologiste américain Gerald Joyce: « La vie est un système chimique capable de s’auto-entretenir et d’évoluer par sélection naturelle. » Mais cette acception est loin de faire l’unanimité. En 2011, le généticien Edward Trifonov, de l’université de Haïfa (Israël), a recensé en effet… 123 définitions ! Elles varient selon les disciplines (biologie, chimie, physique…), si l’accent est mis sur les structures (organes, parois cellulaires, macromolécules d’ADN…) ou plutôt sur les fonctions. Et même quand on définit la vie par une série de fonctionnalités, comme la capacité à se reproduire, à encoder de l’information ou à échanger de l’énergie avec le milieu extérieur, il est extrêmement difficile d’établir une liste commune à tous les êtres vivants, certaines entités – tels les virus – possédant certaines propriétés mais pas toutes.

Un vaste éventail de combinaisons moléculaires

La tectonique des plaques, l’érosion et l’enfouissement des roches ont fait disparaître les traces de vie plus précoces ou les ont rendues indéchiffrables. « Quand on découvre un fossile de dinosaure, on prouve aisément qu’il provient d’un être vivant, poursuit Sylvain Bernard. Mais lorsque des bactéries meurent et que leurs fonctions biologiques s’arrêtent, ce qu’il peut en rester à l’issue d’un processus de fossilisation et de milliards d’années d’histoire géologique est extrêmement difficile à interpréter. »

Les recherches des plus anciens organismes terrestres sont ainsi jalonnées de controverses où les scientifiques ont débattu sur ce qui provenait ou non du vivant. Les morphologies constituent un bon exemple. La vie microbienne produit en effet une variété de formes, à commencer par des parois sphériques, hélicoïdales, tubulaires, etc. Elle engendre aussi des architectures complexes comme les stromatolithes, structures laminées ressemblant à des dômes ou tapis ondulés créées par des couches successives de micro-organismes.

C’est sous cet aspect que les plus vieux fossiles bactériens ont été dénichés en Australie-Occidentale. Mais des concrétions minérales peuvent produire des agencements ressemblant à s’y méprendre aux stromatolithes, des « faux positifs » qui ont souvent trompé les paléontologues. En 1996, des chercheurs de la Nasa s’étaient eux aussi fourvoyés en observant, dans la météorite martienne ALH84001, d’infimes structures filamenteuses et tubulaires. Interprétées comme des microfossiles de bactéries, elles résultaient en réalité de précipités chimiques de magnétites, de sulfures et de carbonates. « Les morphologies ne sont donc pas des arguments très solides même si elles orientent les investigations « , note Sylvain Bernard.

Puisque toutes les formes de vie connues fabriquent et utilisent des molécules organiques (acides aminés, lipides, glucides, etc.), ces composés constituent eux aussi des cibles de choix pour chercher des traces de vie sur la Terre ou dans des milieux extraterrestres. Ils sont fondés sur la chimie du carbone, atome qui s’associe à une variété d’éléments (hydrogène, oxygène, phosphore…) et engendre un éventail de combinaisons moléculaires que les organismes exploitent pour leurs fonctions biologiques. Sous l’effet des rayonnements cosmiques et ultraviolets, la chimie froide de l’espace produit cependant, elle aussi, une multitude de composés carbonés.

Près d’une centaine d’acides aminés ont ainsi été décelés dans la météorite de Murchison (tombée en Australie en 1969), beaucoup plus que les 22 qui structurent les protéines des cellules. On n’a certes encore jamais déniché, dans une roche extraterrestre, de macromolécules organiques tels des protéines ou un brin d’ADN contenant des milliers ou millions d’atomes de carbone. « On serait alors quasiment certain d’avoir trouvé la vie… mais on pensera immédiatement à une contamination terrestre, s’exclame Sylvain Bernard. Car si la vie a existé sur Mars, il n’y a aucune raison qu’elle ait pris exactement le même chemin que sur Terre et abouti à une machinerie chimique identique. »

Imaginer des biosignatures les plus « agnostiques » possible

Pour chercher la vie ailleurs, les scientifiques essaient ainsi de « se décorréler au maximum de la biologie terrestre « , explique Caroline Freissinet, même si l’objectif est extrêmement difficile – et forcément biaisé – puisque c’est la seule qu’ils connaissent pour le moment. Ils s’efforcent d’imaginer des biosignatures qui seraient les plus universelles possible, les plus agnostiques par rapport aux systèmes auxquels ils sont habitués. L’une de ces approches vise à identifier des distributions de molécules qui résulteraient de l’action sélective d’un processus biologique et non du hasard, sans présager du type de composé ni de la répartition que l’on recherche. Car les synthèses purement chimiques favorisent les espèces les plus simples.

Dans la météorite de Murchison, le plus basique des acides aminés (la glycine, contenant deux atomes de carbone) est ainsi le plus abondant. Or, on ne retrouve pas de telles répartitions statistiques au sein des protéines cellulaires, où la leucine (six atomes de carbone), à titre d’exemple, est l’un des acides aminés les plus représentés.

Une démarche similaire se focalise sur les formes « isotopiques » d’un même élément, de carbone ou de soufre par exemple, qui ne possèdent pas le même nombre de neutrons dans leurs noyaux atomiques et dont les masses sont légèrement différentes. Or, les organismes biologiques privilégient les isotopes plus légers (tel le carbone-12 par rapport au carbone-13), car plus faciles à intégrer dans leurs métabolismes. « De tels enrichissements seront typiquement recherchés dans les échantillons de Perseverance « , indique Caroline Freissinet.

Mentionnons enfin un troisième type de biosignature agnostique: la symétrie des molécules. Pour des raisons de stabilité, les acides aminés et les sucres d’origine biologique ne sont utilisés en effet que sous certaines configurations tridimensionnelles: à l’instar de nos mains droite et gauche, elles ne sont pas superposables à leur image dans un miroir plan. « La plupart des missions programmées ou envisagées vers Mars et les lunes océans du Système solaire embarqueront des instruments différenciant les formes droite et gauche des molécules « , signale Caroline Freissinet, telle la mission Orbilander qui devrait s’envoler vers Encelade en 2040.

Même si ces marqueurs sont considérés comme très convaincants, « ils ne constitueraient en aucun cas une preuve définitive « , tranche Sylvain Bernard. Car les scientifiques ont pu démontrer, à chaque fois, dans des conditions et proportions certes très particulières, que des mécanismes non biologiques pouvaient engendrer les mêmes phénomènes. « Le fait est que nous n’avons toujours pas trouvé d’indicateurs qui identifieraient de façon univoque le vivant. Tout ce que la vie produit, des processus abiotiques peuvent aussi le faire « , concède le géologue.

Les chercheurs ne connaissent donc pour le moment aucune véritable biosignature: un concept pratique qui simplifie le discours, « mais qui est associé à de multiples inconnues, ambiguïtés, et doit être compris le plus souvent non comme une preuve solide mais un indice potentiel « , retient Christophe Malaterre. D’où la stratégie actuelle des scientifiques: réunir un faisceau d’éléments qui iraient tous dans le sens d’une activité biologique, et étudier autant que possible les environnements extraterrestres d’intérêt afin d’éliminer peu à peu les explications alternatives. « L’hypothèse de la vie est celle que nous devrons considérer en dernier « , rappelle Caroline Freissinet. Une enquête qui s’annonce passionnante mais ne fait ainsi que débuter.

Les croyances des scientifiques

Près de neuf scientifiques sur dix croient en l’existence d’une vie extraterrestre, révèle une étude publiée en janvier dans Nature Astronomy. Plus de 1000 chercheurs ont été interrogés au Royaume-Uni et en Suède pour cette enquête -« la première du genre « , se félicite Peter Vickers, professeur à l’université de Durham (Royaume-Uni) et premier auteur. Une moitié d’entre eux étaient spécialisés en astrobiologie, science qui étudie les possibilités d’apparition et d’évolution de la vie dans l’Univers, les autres étant biologistes ou physiciens.

86,6 % des astrobiologistes ont ainsi répondu qu’ils étaient « d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec l’idée que des formes de vie existent ailleurs que sur Terre, au niveau élémentaire tout du moins. Le pourcentage est également très élevé chez les biologistes et les physiciens (88,4 %), montrant que « cette croyance est uniformément répandue et ne semble pas influencée par le champ disciplinaire, contrairement à une idée reçue « , note Peter Vickers. Pour ce qui concerne l’existence d’une vie extraterrestre complexe ou intelligence, les scores sont en revanche un peu plus importants chez les astrobiologistes (67,4 %) que chez les autres chercheurs (58,2 %).

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Djibouti, suivez Africa-Press