Africa-Press – Gabon. Si le président de la République a le pouvoir de décider ou de juger de l’opportunité, il ne peut s’affranchir des principes, au risque de tomber dans l’arbitraire.

Ali Bongo est-il allé d’«erreur de casting» en «erreur de casting» ? Tel est, en réalité, le débat posé par les tenants du dégagisme à la mode. Loin de toute xénophobie, ses contempteurs dénoncent son mode de cooptation des élites. En leur entendement, trop de promotions ont été faites en violation de la loi et en fonction de critères peu objectifs, notamment l’âge, l’apparence physique et l’affiliation politique. Même s’il peut paraître outrancier, ce réquisitoire renvoie à une certaine réalité. N’en déplaise aux zélotes, le pouvoir discrétionnaire n’autorise pas tout et n’exonère nullement du respect des textes, dans leur esprit comme dans leur lettre. Si le président de la République a le pouvoir de décider ou de juger de l’opportunité, il ne peut s’affranchir des principes, au risque de tomber dans l’arbitraire. A minima, il doit veiller au principe de juridicité. Autrement dit, il doit tenir comptes des lois nationales et de l’ensemble des normes applicables en vertu de la Constitution.

Mauvaise gestion des ressources humaines

Avant de procéder à une nomination, le président de la République doit s’entourer de garanties. Il doit chercher à se faire une idée des compétences et de l’expérience de l’impétrant. Au-delà, il doit songer à évaluer la pertinence politique et l’acceptabilité sociale de son choix. Au gouvernement, à son cabinet, dans l’administration comme à la tête des établissements publics, il ne peut faire comme bon lui semble. Il ne peut placer des gens sans tenir compte des profils et procédures. Contrairement à une acception répandue, le pouvoir discrétionnaire n’est pas la capacité à «faire d’un chien un ministre et d’un ministre un chien», selon cette bravade attribuée à Omar Bongo Ondimba. S’il confère une certaine marge de manœuvre, il est limité et soumis au contrôle de légalité, interne et externe. De même, il ne peut s’exercer en faisant fi de considérations éthiques ou morales.

Ali Bongo a-t-il nommé des gens à la légitimité discutable ? N’a-t-il pas toujours tenu compte des éléments politiques, techniques ou des parcours ? S’est-il trop souvent laissé gagner par le jeunisme voire un certain exotisme ? A-t-il parfois évolué en marge des textes ? A toutes ces questions, l’opinion répond par l’acquiescement. De notoriété publique, des exemples abondent. Si on se gardera d’en citer, on ne saurait ne pas évoquer le cas de l’Agence nationale des grands travaux (ANGT), devenue le symbole de la mauvaise gestion des ressources financières et humaines. Jadis omnipotente et omnisciente, elle se mua en Agence nationale des grands travaux d’infrastructures (ANGTI), absorbant le Fonds d’entretien routier (Fer) avant d’être dissoute. Naguère placée sous l’autorité directe du président de la République, elle a été dirigée par des personnalités apparues dans le paysage pour la circonstance, avant de s’évanouir dans la nature sans jamais rendre compte.

Collusions et amitiés, réelles ou imaginaires

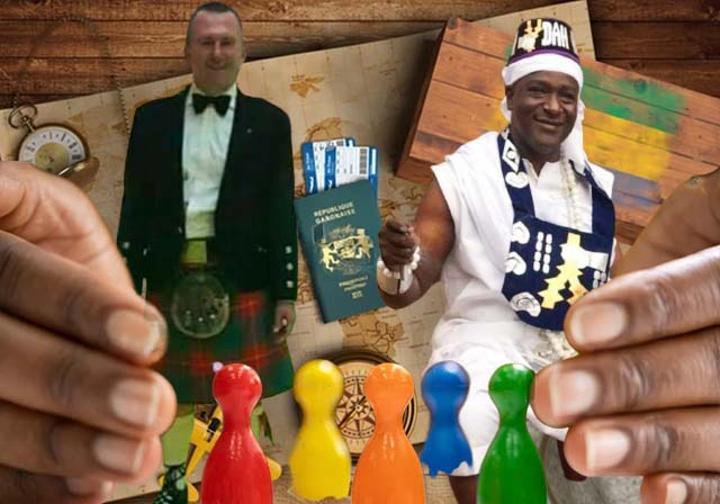

Échaudée par ce précédent, une certaine opinion se sent flouée et déconsidérée. Ruminant ce vaudeville, elle entretient la suspicion. Est-ce compréhensible ? Est-ce légitime ? Beaucoup répondent par l’affirmative. Pour étayer leur propos, ils se demandent si un membre du gouvernement gabonais peut décemment se présenter à la présidence de la République, en pleine fête de l’Indépendance, en tenue traditionnelle écossaise. Ou s’il a le droit de s’exhiber ainsi à la face du monde. On a beau leur dire d’y voir une facétie imputable à une méconnaissance des usages protocolaires, ils n’en démordent pas. On peut leur conseiller d’interroger le Protocole d’Etat, ils mettent en avant les collusions et amitiés, réelles ou imaginaires, se risquant à des parallèles hasardeux. A l’appui de leur thèse, ils évoquent la trajectoire d’autres personnalités, jadis puissantes et disparues des écran-radar depuis leur perte d’influence.

Dans cette ambiance délétère, les pouvoirs publics semblent anesthésiés, incapables de réagir. Est-ce la meilleure manière de raffermir la cohésion sociale ? On peut en douter. Dans une partie de l’opinion, ce mutisme est vécu comme du mépris. Dans une autre, il est entendu comme la traduction d’un refus de se remettre en cause. Dans tous les cas, il souligne une rupture entre dirigés et dirigeants. A vrai dire, ce débat ne porte pas sur les origines des personnalités citées. Il se rapporte plutôt à l’attachement au Gabon, à ses valeurs, à celles de la République, aux normes de bonne gouvernance et aux règles de fonctionnement d’un Etat moderne. Autrement dit, il vise à mettre en lumière les dérives inhérentes à une mauvaise acception du pouvoir discrétionnaire. Ne pas le comprendre revient à faire le lit à la xénophobie, à la discrimination, au rejet de l’autre et, finalement, au chaos.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Gabon, suivez Africa-Press