Africa-Press – Gabon. Faire « vivre » un cerveau humain virtuel complet, telle était la promesse du très ambitieux Human Brain Project. Sélectionné en 2013 dans le cadre des projets FET Flagship (Initiatives-phare des technologies futures et émergentes en français) de l’Union européenne*, il devait bénéficier d’un financement à hauteur d’un milliard d’euros sur 10 ans. Nourri par toutes les données neurophysiologiques disponibles et de l’imagerie médicale de pointe, le Human Brain Project (HBP) devait ainsi simuler, grâce à des supercalculateurs, l’activité et les interactions des quelque 200 milliards de cellules que compte le cerveau humain – environ 85 milliards de neurones et 120 milliards de cellules gliales en soutient des premiers. De quoi élucider tous les mystères de l’organe le plus complexe du corps humain, et en particulier des maladies qui le touchent.

Des dissensions dans la communauté des chercheurs

Las ! Dix ans après, alors que le HBP a officiellement pris fin en octobre 2023, le jumeau numérique complet du cerveau reste encore inaccessible. Outre le caractère irréaliste de l’objectif pointé dès le départ par nombre de spécialistes, le cours du programme européen n’a pas été un long fleuve tranquille. Portée à l’origine sous la forme d’un projet très centralisé par Henry Markram, neuroscientifique professeur à l’École polytechnique fédérale de Lausanne (Suisse), l’ambition s’est vite confrontée à des dissensions plus ou moins techniques dans la communauté des chercheurs.

Résultat ? Henry Markram est contraint à la démission en 2015 pour sa mauvaise gestion et le projet se décentralise. « Henry Markram est une personnalité charismatique et visionnaire, il faut lui reconnaître ces qualités sans lesquelles le HBP n’aurait peut-être pas été retenu comme Flagship par l’Union européenne », précise Alain Destexhe, directeur de recherche CNRS à l’Institut des neurosciences Paris-Saclay, l’un des rares acteurs à avoir fait partie du HBP du début à la fin. « Le problème est que Markram a trop mis en avant ce que lui faisait et pas assez ce que les autres faisaient », rappelle-t-il toutefois. Ainsi, la réorganisation du projet va conduire les financements européens à être plus fragmentés et, peut-être, mieux distribués parmi les 155 institutions de 19 pays de l’Union européenne qui auront participé au programme. Mais sur le milliard d’euros promis au départ, seuls 607 millions auront finalement été alloués, dont 406 millions directement de l’UE, le reste provenant de partenaires extérieurs.*

Des atlas inédits du cerveau humain

« L’échec de l’objectif initial était évident dès le départ, et ne constitue pas en soi une déception, relativise ainsi Bertrand Thirion, responsable de l’équipe Parietal à l’Inria, spécialisée dans le décodage cérébral des fonctions cognitives. Le vrai échec est de n’avoir pas vraiment su rassembler la communauté des neurosciences autour de ce projet. » Les résultats scientifiques et techniques, eux, sont nombreux ! « Il y a d’abord la place très importante donnée à la recherche fondamentale, relève Alain Destexhe. Un tiers du HBP a consisté à mieux comprendre le fonctionnement du cerveau, à l’échelle du millimètre. » Par exemple, des algorithmes uniques ont permis de produire une carte détaillée de la région CA1 de l’hippocampe, une zone essentielle pour la mémoire, contenant environ 5 millions de neurones et 40 milliards de synapses.

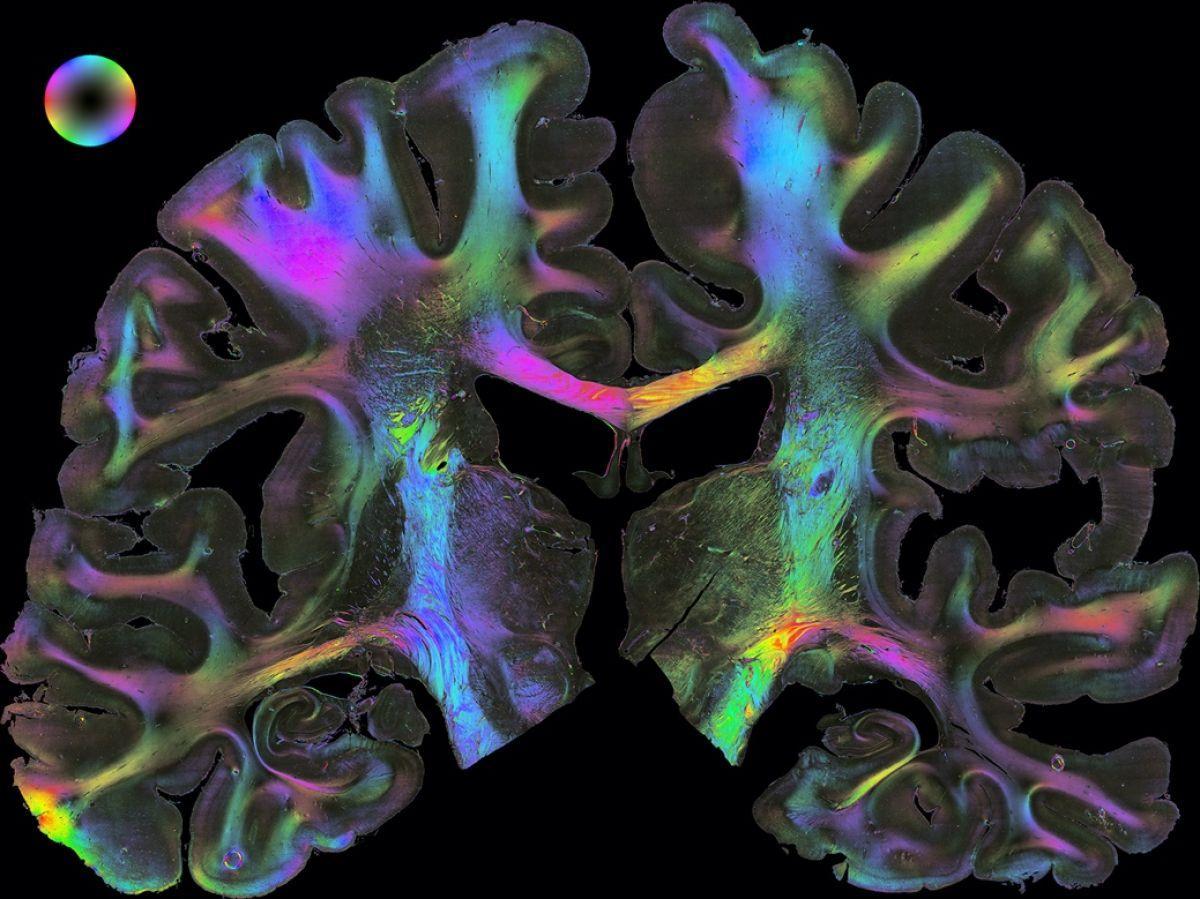

Mais les progrès technologiques ne sont pas en reste. En particulier grâce à la plateforme EBRAINS, une infrastructure européenne gratuite et ouverte à la communauté neuroscientifique (comme au grand public qui peut s’amuser à l’explorer malgré sa grande complexité). Celle-ci héberge de nombreux atlas 3D du cerveau élaborés à différentes échelles ainsi que de nombreux outils et logiciels pour l’analyse des données de toutes sortes, y compris bien sûr provenant de l’électroencéphalographie (EEG) et de l’imagerie par résonnance magnétique (IRM). « EBRAINS est une superbe contribution ! C’est de loin, l’atlas le plus précis du connectome humain (relatif aux connexions cérébrales, ndlr) » s’enthousiasme Alain Destexhe. « Avant cela, la cartographie du cerveau était très mal connue, pointe de son côté le Pr Josselin Houenou, psychiatre au CHU Henri-Mondor. On ne connaissait pas bien la distribution des différents types de cellules selon les zones cérébrales. »

Lui et son équipe s’en sont par exemple servi pour simuler le cerveau de patients atteints de schizophrénie chez qui il existe un déficit d’accès à la conscience des informations. Autrement dit, un stimulus a plus de difficulté à être conscientisé. Un phénomène cérébral important dans l’apparition de symptômes psychotiques (hallucinations notamment). En recourant à EBRAINS, l’équipe de Josselin Houenou a ainsi pu mettre en évidence une altération des faisceaux de neurones dans la matière blanche des malades à l’origine de cette mauvaise diffusion de l’information dans le cerveau. Sur le même modèle, ils ont également pu tester des hypothèses sur la connectivité cérébrale de l’autisme. D’autres applications du même type ont eu lieu dans le domaine de l’épilepsie, permettant de modéliser suffisamment bien la connectivité cérébrale des malades pour identifier les foyers où se déclenchent les crises et les chemins de propagation de la surcharge électrique cérébrale propre à chaque épileptique.

The Human Brain Project has developed an atlas of the human #brain with unprecedented detail, and has made it freely available for everyone to browse online on the @EBRAINS_eu platform.

Read more ➡️ https://t.co/40ytUB8MO0 pic.twitter.com/Cmn0VwL0LV

— Human Brain Project (@HumanBrainProj) May 16, 2023

APPLICATIONS

Un pas de géant contre les lésions cérébrales

Les connaissances fondamentales et les cartographies fines du cortex obtenues dans le cadre du Human Brain Project (HBP) ont déjà, directement ou indirectement, des implications cliniques concrètes.

Faire remarcher les paralysés

C’est par exemple le cas des essais menés avec succès en Suisse par les Prs Grégoire Courtine et Jocelyne Bloch (Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et CHU Vaudois) qui ont permis de rendre l’usage de leurs jambes à des paraplégiques depuis plusieurs années. Les implants de stimulation électrique de la moelle épinière des patients ont en effet été développés à partir d’expériences virtuelles sur une plateforme de neurobotique issue du HBP. Les schémas d’activation des implants contiennent ainsi des modèles informatiques des circuits neuronaux de la moelle épinière créés dans le cadre du HBP.

Des neuroprothèses pour rendre la vue

En 2020, une équipe hispano-néerlandaise a montré dans Science qu’il était possible de restaurer la vue grâce à une stimulation fine du cortex visuel. Les expériences réalisées sur deux singes – voyants et sachant reconnaître les lettres – a consisté à leur faire identifier des signes à partir d’impulsions électriques envoyées directement dans le cortex visuel. Les animaux ont ainsi pu voir des lignes, des lettres et d’autres formes… sans utiliser leurs yeux. Si la neuroprothèse développée grâce aux atlas de l’HBP ne permettait pas de discerner couleur ou profondeur des images, elle produisait déjà des pixels de haute définition. A reproduire chez l’humain.

Vers la biopsie virtuelle du cerveau

Au centre de neuroimagerie Neurospin (CEA, Paris-Saclay), l’équipe de Cyril Poupon a développé une approche informatique basée sur des simulations numériques à grande échelle et des algorithmes d’apprentissage automatique pour décoder in vivo l’organisation cellulaire des tissus cérébraux sains et pathologiques et l’architecture des axones. Objectif : identifier les caractéristiques d’une tumeur cérébrale de façon non invasive, à partir des données d’IRM.

« Le jumeau numérique existe, mais à la centaine de microns près, pas encore au niveau cellulaire »

« De fait, on parvient aujourd’hui à modéliser le cerveau entier, mais pas à l’échelle cellulaire comme c’était annoncé, développe Alain Destexhe. Nous sommes encore à une résolution qui correspond à celle que nous offre l’imagerie. En quelque sorte, le jumeau numérique existe, mais à la centaine de microns près, pas encore au niveau cellulaire. » Reste qu’à ce jour, près de 3000 études scientifiques ont été publiées dans le cadre du Human Brain Project, ou grâce aux cartes et logiciels mis à disposition de la communauté par la plateforme EBRAINS.

L’autre enseignement de taille – qui rejoint en partie la vision d’origine d’Henry Markram – selon le spécialiste en intelligence artificielle Bertrand Thirion, c’est « que l’informatique progresse plus vite que les neurosciences ! En 10 ans, notre compréhension de la cognition a davantage bénéficié des leçons reçues de l’intelligence artificielle que par l’observation du cerveau. L’idée qu’il faut utiliser la simulation en la faisant passer à l’échelle, par étape, reste donc d’actualité. Le HBP s’est cassé les dents sur les différentes échelles à franchir, des observations millimétriques aux mécanismes cellulaires en particulier. Il faut maintenant réfléchir à comment passer d’une échelle à l’autre progressivement, sans griller les étapes ! »

Reste une inconnue alors que les financements européens sont désormais taris : que va devenir EBRAINS, l’héritage technologique majeur du HBP ? L’infrastructure ne demande qu’à être exploitée et enrichie. Mais pour qu’elle perdure, il faut qu’elle soit financée. « Ça ne fonctionne pas tout seul, il faut que la plateforme soit entretenue. Et elle ne le sera que si elle est largement adoptée par la communauté neuroscientifique », prévient Alain Destexhe.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Gabon, suivez Africa-Press