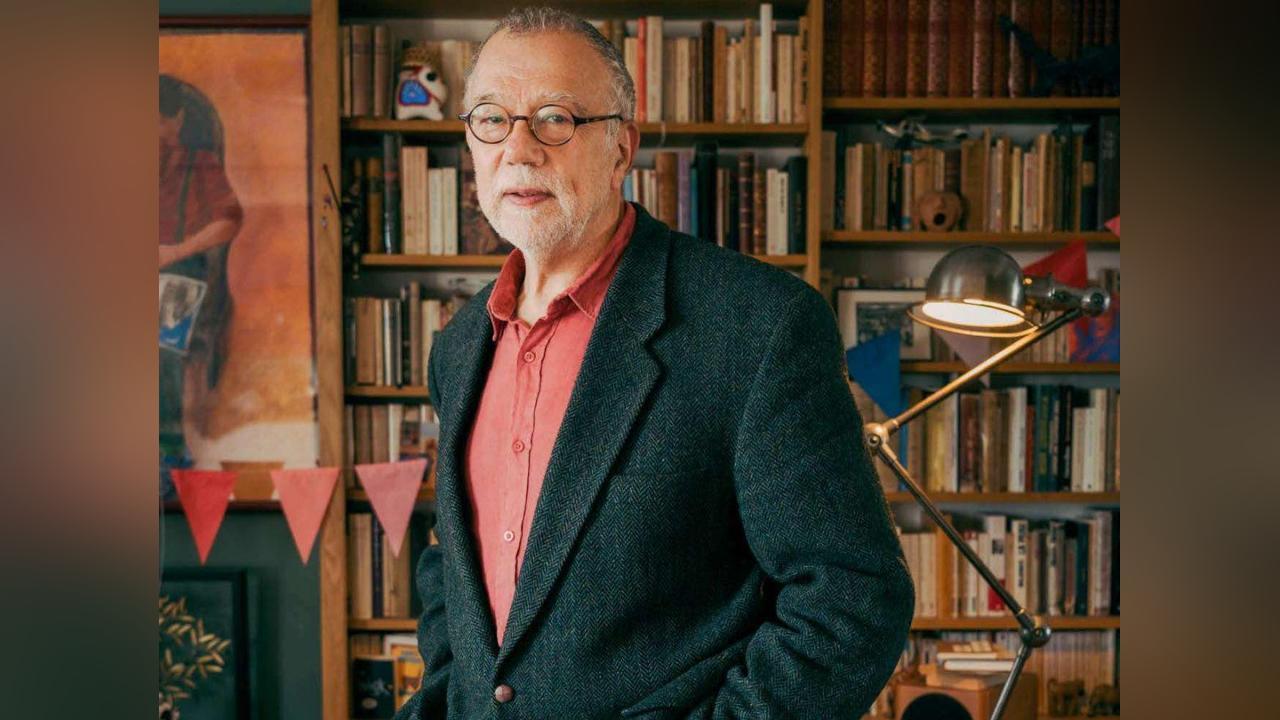

Africa-Press – Guinee Bissau. Professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Jacques Dayan intervient dans l’étude Care-13-11 du programme 13-Novembre qui explore la transmission du traumatisme.

Sciences et Avenir: Quel est l’objectif du programme de recherche créé à la suite des attentats de 2015?

Jacques Dayan: Le programme 13-Novembre a pour objectif de mieux comprendre les effets du traumatisme sur le cerveau, le langage et le comportement afin de mieux l’appréhender, au travers des thérapies par exemple. Comme ce champ de recherche est très large, le programme a été divisé en plusieurs études: 1000 s’intéresse aux témoignages des victimes ; Espa se consacre à la santé mentale et à la prise en charge ; Remember étudie les répercussions du traumatisme sur le fonctionnement du cerveau, les facteurs de résilience notamment ; quant à l’étude Care 13-11, dans laquelle j’interviens, elle explore la transmission du traumatisme.

L’ensemble est conduit par des scientifiques de l’université Paris-I Panthéon Sorbonne, du CNRS et de l’Inserm, et plus d’un millier de personnes y participent. Les derniers résultats devraient être publiés d’ici à deux ans.

Quelles sont les particularités de ce traumatisme collectif?

C’est très différent de vivre un traumatisme seul ou à plusieurs, et on en voit les particularités dans l’expérience post-traumatique. Après la Première Guerre mondiale, quand les soldats commençaient à raconter les tranchées en famille, l’entourage – même les plus proches – les faisait souvent taire, sous prétexte que le moment était festif. Ce refus d’entendre s’est répété avec les déportés de la Seconde Guerre mondiale, puis avec les traumatisés de la guerre d’Algérie. Comme si, pour aller mieux, la population avait besoin de passer à autre chose, impliquant de ne pas écouter les blessés.

Le cas des attentats du 13-Novembre est un peu à part car, bien que n’engageant pas directement tout le pays mais seulement une partie de la population, il a eu les caractères d’un traumatisme collectif.

« Cette visibilité a pu soutenir ou bien heurter les victimes »

C’est-à-dire?

Les attentats ont touché des personnes de tous âges, de toutes classes… Quand des dealers s’entretuent, on se rassure en se disant: « Ça ne nous concerne pas. » Idem lorsqu’il y a des meurtres de diplomates, de journalistes, ou de religieux, cela ne concerne pas la majorité des Français.

En revanche, si c’est une population hétérogène, sans grande particularité, qui est touchée, à qui on peut s’identifier, comme des employés qui venaient écouter de la musique ou boire un verre en terrasse, comme tout le monde, la France entière s’est sentie impliquée.

Les médias ont donné énormément de visibilité à l’événement. Les images ont tourné en boucle, des débats ont été organisés sur tous les plateaux… Cette visibilité a pu soutenir ou bien heurter les victimes. Elle a aidé les personnes en demande d’écoute, afin que leur parole soit reconnue. En revanche, pour celles qui étaient dans une phase d’évitement, cela a été très difficile.

Sur la totalité des participants aux études qui ont été exposés aux attentats, une moitié a développé un trouble de stress post-traumatique. Qu’est-ce qui fait que nous ne sommes pas tous égaux face à un traumatisme?

Quand on subit un traumatisme, différents mécanismes de défense spontanés se mettent en place, tels que l’hypervigilance, le refoulement, jusqu’à la dissociation dont on trouve parfois la trace dans le cerveau. S’ils persistent, ils deviennent pénalisants et peuvent conduire à des troubles très variés, comme des phobies ou des attaques de panique, mais le trouble le plus caractéristique est, au-delà de quatre semaines, le trouble de stress post-traumatique (TSPT).

La vulnérabilité à ce syndrome dépend de facteurs environnementaux liés au contexte du traumatisme en lui-même, mais aussi personnels. Des facteurs génétiques et biologiques, comme la taille de l’hippocampe, peuvent influer sur la capacité à affronter l’adversité: la résilience. On s’est aussi rendu compte que plus les symptômes physiques – comme l’accélération du rythme cardiaque ou les tremblements – étaient aigus durant l’événement traumatique, plus le risque de développer un trouble de stress post-traumatique chronique était élevé. Ce constat n’est pas nouveau, il date des années 1960, mais il a été démontré scientifiquement dans ce programme.

Et puis, la résilience dépend également de nos expériences antérieures. Nous avons remarqué que les personnes qui avaient déjà subi un premier traumatisme étaient plus sujettes au trouble de stress post-traumatique et à l’anxiété pathologique. Pendant l’épidémie de Covid-19, par exemple, l’anxiété des personnes traumatisées par les attentats du 13-Novembre atteignait bien plus souvent un niveau pathologique que celle des participants non exposés.

Comment les enfants peuvent-ils être touchés par le vécu de leurs parents?

Cette question est l’objet de l’étude Care 13-11. Pour l’instant, ce qui est observé est qu’il y a effectivement une transmission possible d’une génération à l’autre, non pas du syndrome de stress post-traumatique en lui-même, mais de symptômes. Le fait que des parents ne se remettent pas d’une dépression qui suit le traumatisme peut avoir un effet sur la famille, comme n’importe quelle dépression. Mais il peut aussi y avoir des choses plus spécifiques, comme des images, des peurs.

Et les enfants peuvent être touchés par la présence, mais aussi par l’absence de comportements attendus: si les parents sont dans une phase d’évitement, qu’ils éteignent la télé quand les attentats sont évoqués par exemple, l’enfant peut à son tour, consciemment ou inconsciemment, éviter ou au contraire développer un intérêt poussé pour ce sujet. Mais cette transmission n’est pas systématique et, surtout, elle n’est pas seulement négative ! Les parents exposés peuvent aussi transmettre ce qui leur a permis de résister: des facteurs de résilience qui transparaissent dans leur façon d’appréhender la vie dont les enfants sont témoins et dont ils bénéficieront.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Guinee Bissau, suivez Africa-Press