Africa-Press – Guinee Bissau. Faustine Régnier, sociologue de l’alimentation à Inrae, vient de publier « Distinctions alimentaires » (PUF). Cet ouvrage est le fruit de quinze années d’entretiens avec des Français sur leurs pratiques et représentations alimentaires. Entretien avec l’auteure.

Sciences et Avenir: En 2001, et surtout à partir de 2004, la recommandation de consommer « 5 fruits et légumes par jour » a été largement diffusée en France. Dans votre ouvrage, vous indiquez que ce sont les catégories sociales intermédiaires qui ont le plus adhéré à cette norme alimentaire — vous évoquez même une forme d’hyper-adhésion.

Faustine Régnier: Les classes intermédiaires sont celles qui ont montré le plus de bonne volonté pour répondre à cette norme alimentaire, malgré les contraintes qui pèsent sur elles — à la fois budgétaires et temporelles. Pour cette catégorie sociale, l’enjeu est important: adopter des comportements perçus comme « bons pour la santé » permet aussi de se situer socialement. Ces personnes, souvent confrontées à la crainte du déclassement, cherchent à se conformer à un idéal, à montrer qu’elles maîtrisent les bonnes pratiques, y compris alimentaires.

« Les classes intermédiaires sont contraintes de faire des arbitrages complexes pour se nourrir »

Comment expliquez-vous alors que les classes intermédiaires développent à la fois une forte adhésion aux normes et une certaine défiance vis-à-vis des autorités sanitaires?

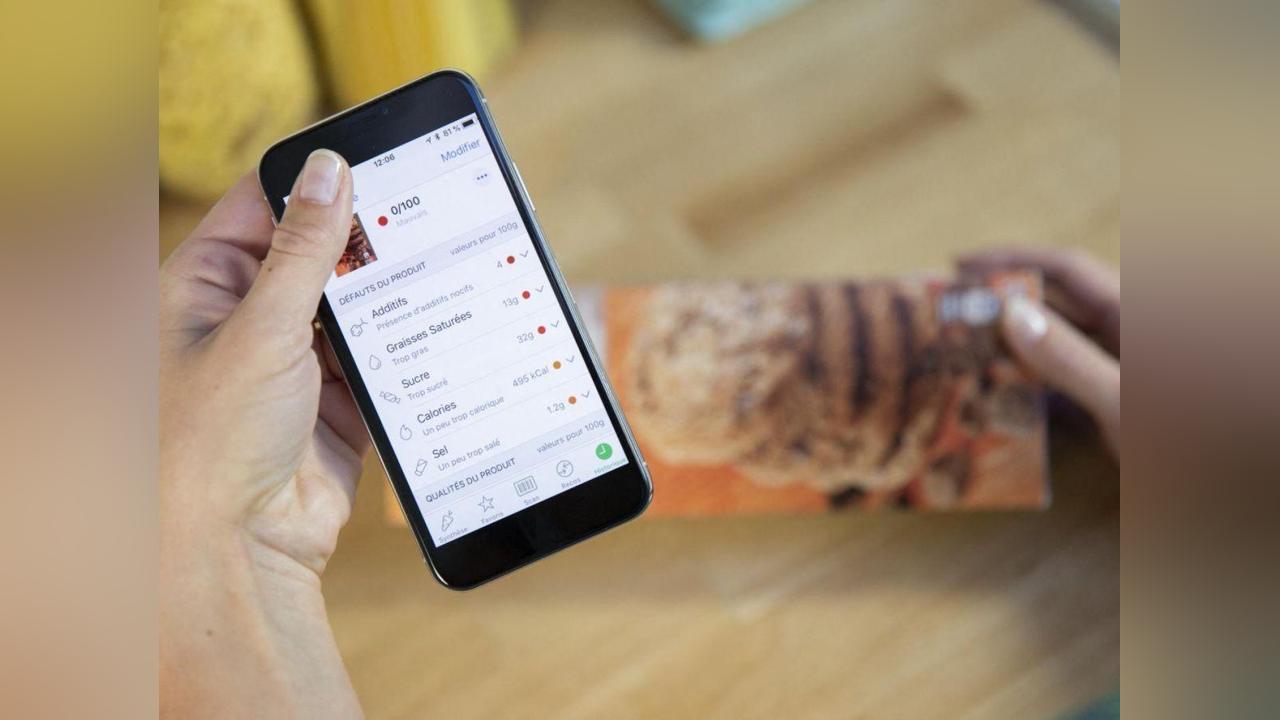

Cette évolution s’est produite au fil du temps. Les classes intermédiaires se sont progressivement approprié les outils numériques — Internet, réseaux sociaux, applications — pour répondre aux nouvelles injonctions en matière d’alimentation et de santé. Cela les a amenées à construire leur propre savoir, et également des savoirs alternatifs, parfois en complément, mais aussi en opposition aux recommandations des autorités de santé. Cette dynamique a pu conduire à une forme de méfiance à l’égard des discours institutionnels. Ce phénomène ne se limite pas à l’alimentation: on l’a également observé, par exemple, lors de la campagne de vaccination contre le Covid-19.

Cette méfiance dépasse-t-elle les autorités sanitaires?

Oui, car cette catégorie sociale a un accès plus limité aux produits labellisés, souvent plus chers, qui permettent d’éviter les aliments industriels. Elle est donc contrainte de faire des arbitrages complexes, en tentant de concilier santé, qualité et prix dans une offre largement dominée par les produits transformés. Les scandales alimentaires survenus ces dernières années ont nourri un doute croissant quant à la qualité réelle des produits proposés dans les circuits classiques, rendant nécessaire une vigilance accrue. Cette méfiance envers l’industrie agroalimentaire va de pair avec un sentiment de vulnérabilité, une inquiétude sociale plus profonde, notamment face au risque de décrochage par rapport aux catégories plus aisées.

En revanche, vos entretiens montrent que les catégories sociales modestes se sont rapidement distanciées de la recommandation de manger cinq fruits et légumes par jour.

Dans cette catégorie, le budget constitue un enjeu central. Ces aliments sont perçus comme coûteux et ne bénéficient pas d’une image particulièrement positive. Ils sont jugés moins nourrissants, plus austères, et plaisent moins aux enfants. De même, c’est dans cette catégorie que les discours nutritionnels ont été le plus souvent perçus comme imposés d’en haut, infantilisants et culpabilisants. D’autres enjeux alimentaires, notamment liés aux enfants, existent aussi dans cette catégorie sociale. La nourriture y est fortement associée au plaisir, au fait de choyer à travers l’alimentation, et à l’idée d’offrir ce qu’il y a de mieux aux plus jeunes, comme des produits de marque. Ces derniers figurent parmi les rares biens de consommation encore accessibles, et permettent d’exprimer une forme d’appartenance à la société de consommation. Il est également essentiel qu’il y ait de l’abondance, que l’enfant ne manque de rien.

C’est une logique bien différente de celle des classes aisées, où un rapport plus normatif et pédagogique à l’alimentation s’instaure très tôt.

Comment se déroule une étude sociologique?

Contrairement aux sondages, une étude sociologique qualitative ne cherche pas à quantifier les opinions ou les comportements, mais à en comprendre les raisons. Les chercheuses et chercheurs mènent des entretiens semi-directifs, c’est-à-dire des conversations ouvertes où les participant·e·s s’expriment librement.

Le rôle du sociologue est d’écouter et de guider sans influencer. En diversifiant les profils et en multipliant le nombre de personnes interrogées, une image nuancée des différents points de vue et expériences au sein de la société émerge. Les entretiens cessent lorsque plus aucune information nouvelle n’est obtenue, un principe appelé saturation. Le chercheur dispose alors de suffisamment de données pour formuler des conclusions solides.

« Dans les classes aisées, une véritable dimension morale attachée au fait de bien manger »

Vous abordez également la différence de rapport au temps entre ces deux classes sociales…

Souvent, dans les classes les plus modestes, le monde est perçu comme incertain, et la vie se vit davantage au jour le jour. Dans ce contexte, la nourriture est envisagée comme un plaisir immédiat. De même pour les enfants: l’essentiel est qu’ils mangent à leur faim et qu’ils prennent du plaisir à manger. Ils auront bien le temps, plus tard, de se conformer aux normes alimentaires. À l’inverse, les classes plus aisées ont davantage intégré les discours de prévention. Ceux-ci s’inscrivent dans une logique de projection à long terme, dans l’idée d’une vie en bonne santé sur la durée.

Cependant, vous observez que dans les classes modestes, certaines pratiques alimentaires respectent les normes nutritionnelles et environnementales, mais restent souvent invisibilisées.

Ces catégories ont, par exemple, l’habitude de consommer des légumineuses, un aliment aujourd’hui fortement recommandé. C’est aussi dans ces milieux que la lutte contre le gaspillage alimentaire est particulièrement marquée. De plus, le respect des modes de production et le soutien aux producteurs français y sont également très présents.

Par contre, les classes aisées ont une relation plus contrainte avec la nourriture…

Pour cette catégorie sociale, bien manger relève d’un devoir, d’une contrainte qui doit concilier à la fois santé et préoccupations environnementales. Il existe une véritable dimension morale attachée au fait de bien manger. Cela implique un effort sur soi, une forme d’autocontrôle, en lien avec les exigences liées à l’apparence corporelle et au souci de l’environnement. Cette auto-contrainte s’impose aussi, parfois, aux autres, dans une logique de norme implicite.

Et comment cette catégorie sociale se comporte-t-elle face aux recommandations nutritionnelles?

Elle adopte une attitude plus sereine à l’égard des recommandations nutritionnelles — ou, plus précisément, les a déjà largement intégrées.

Le prix n’est pas ici un obstacle, mais devient un levier de distinction sociale: en achetant des produits bio ou labellisés, ses membres cherchent à se tenir à l’écart, autant que possible, des produits issus de l’industrie agroalimentaire.

Ils développent par ailleurs leurs propres formes d’expertise, comme la capacité à distinguer le « vrai » bio du « faux », ou à repérer des signes de qualité au-delà des labels officiels.

Néanmoins, vos entretiens révèlent une diversité des pratiques et des rapports à l’alimentation, au-delà des catégories sociales.

Bien que le prix reste l’élément déterminant, en raison des contraintes financières pesant sur une grande partie des Français, une hétérogénéité existe au sein même d’une classe sociale. Par exemple, les femmes sont généralement plus attentives que les hommes à la dimension « santé » de leur alimentation, quelle que soit leur position sociale.

En milieu rural, la proximité des lieux de production influence également les choix alimentaires ainsi que les circuits d’approvisionnement. Par ailleurs, certains moments de la vie transforment le rapport à l’alimentation: devenir parent, faire face à la maladie ou encore connaître une ascension sociale peuvent amener à modifier ses habitudes.

Les maladies liées à une mauvaise alimentation augmentent. Comment encourager de meilleures pratiques?

Au-delà de l’accès à des produits de qualité à des prix abordables, il est essentiel de dépasser une vision strictement hygiéniste de l’alimentation. Le goût et les saveurs doivent être valorisés, car ils jouent un rôle central dans le rapport à l’alimentation des classes populaires, qui sont les plus exposées aux maladies liées à une alimentation déséquilibrée.

Comment définit-on les classes sociales?

Traditionnellement, on peut distinguer trois grandes catégories sociales.

Les catégories modestes, qui représentent environ 44 % de la population, sont principalement composées d’ouvriers et d’employés. Elles connaissent souvent des contraintes économiques importantes, et se caractérisent par une distance à la culture dominante.

Les classes intermédiaires, ou classes moyennes, regroupent environ 25 % de la population. Elles incluent les professions intermédiaires administratives (assistants de direction), de la santé et du travail social (infirmiers, éducateurs), les techniciens, par exemple. moyens, contremaîtres et professions paramédicales. Elles occupent une position médiane en termes de revenus et de capital culturel.

Enfin, les classes aisées, représentant environ 22 % de la population, rassemblent les cadres et les professions intellectuelles supérieures. Elles disposent d’un capital économique ou/et culturel élevé, bénéficiant ainsi d’une plus grande stabilité et d’un meilleur accès aux ressources.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Guinee Bissau, suivez Africa-Press