Africa-Press – Guinee Bissau. C’est une découverte fortuite, de celles dont l’histoire des sciences est riche. Afin de repérer l’hypothétique planète Vulcain, l’astronome allemand Heinrich Schwabe (1789-1875) note scrupuleusement pendant dix-sept ans, chaque jour de ciel dégagé, le nombre de taches visibles sur l’astre solaire. À défaut de trouver la planète illusoire, il remarque une variation régulière de leur nombre et émet l’hypothèse que le Soleil obéit à un cycle de dix ans. Nous savons aujourd’hui que celui-ci dure de huit à quinze ans, avec une moyenne de 11,2 ans. Pas mal observé !

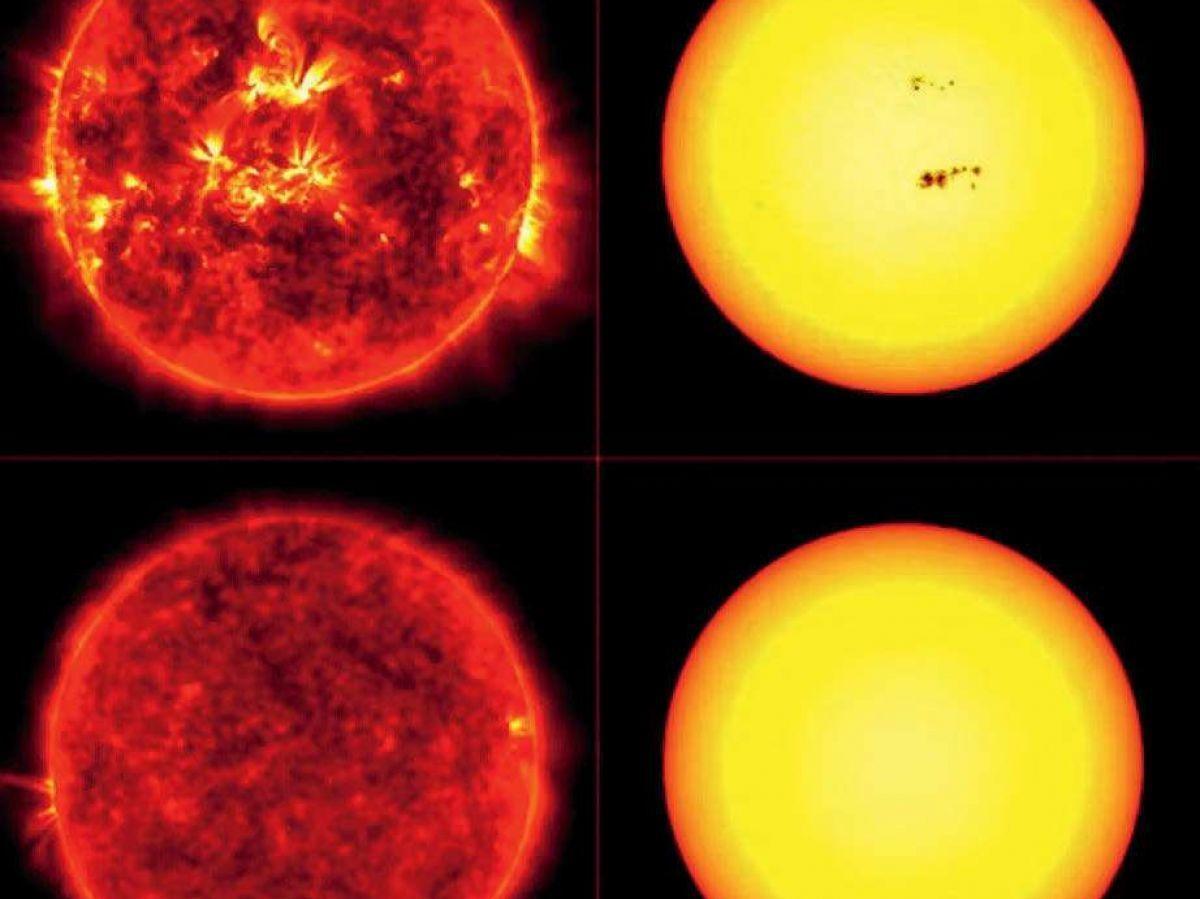

“Ces taches résultent de la formation, à la surface du soleil, de zones de matière plus froide, donc plus sombre, déplacée par les mouvements internes de l’astre. Elles sont causées par les variations de son champ magnétique, indique Gilles Delaygue, maître de conférences à l’Université Grenoble-Alpes et chercheur à l’Institut des géosciences de l’environnement (IGE). Mais cet obscurcissement local est en fait plus que compensé par des zones plus lumineuses autour des taches, les “facules”. Les observations par satellite, à partir de 1978, ont confirmé que le rayonnement solaire augmente avec le nombre de taches, et que ces fluctuations sont de l’ordre de 0,1 % de l’irradiance totale.”

En 1887, l’astronome prussien Gustav Spörer (1822-1895), qui a épluché les comptes rendus d’observation des taches solaires au 17e siècle, constate qu’elles se font rares pendant soixante-dix ans environ. Son confrère britannique Edward Maunder (1851-1928) complétera et publiera ses travaux, ce qui vaudra à ce long épisode (1645-1715) le nom de “minimum de Maunder”. D’autres minima, de moindre ampleur, ont été depuis identifiés, notamment le minimum de Spörer (1420-1570), ceux de Wolf (1280-1350) et d’Oort (1010-1050), ainsi qu’un plus récent, le minimum de Dalton (1790-1830).

Moins de naufrages et de cyclones dans les Caraïbes

Ces variations de l’activité solaire ont-elles des répercussions sur le climat terrestre ? Des historiens qui se sont penchés sur le climat passé ont notamment décrit une période de refroidissement (environ un degré en moyenne) concernant surtout l’Atlantique Nord : le “petit âge glaciaire”. Selon les auteurs et les régions considérées, elle s’étendrait du début du 14e siècle ou du 15e siècle à la fin du 19e siècle, voire au début du 20e siècle.

Emmanuel Le Roy Ladurie, précurseur en la matière, l’a documentée à l’aide de toutes sortes d’indicateurs, comme les récoltes de blé, les dates des vendanges, le recul des glaciers… La littérature et la peinture témoignent en particulier de séries d’hivers rigoureux, qui transforment la Seine ou la Tamise en patinoires !

Ce petit âge glaciaire est une longue période, qui couvre trois, voire quatre minima solaires : ceux de Wolf, Spörer, Maunder et Dalton. Des études ont tenté de montrer une relation entre activité solaire et climat à l’échelle de ces minima, sans réel succès. Un exemple étonnant : une publication hispano-états-unienne remarquait récemment une diminution notable du nombre de cyclones et de naufrages dans les Caraïbes durant le minimum de Maunder, permettant aux navires espagnols de maintenir un florissant commerce transatlantique. Mais corrélation n’est pas raison… Si les minima ont pu légèrement contribuer au petit âge glaciaire, ce dernier a très vraisemblablement une causalité multifactorielle. On pense notamment aux grandes éruptions volcaniques.

“Celles qui envoient dans la stratosphère des matériaux qui y restent un ou deux ans, indique Gilles Delaygue, comme des aérosols ou des particules fines. L’éruption du Pinatubo aux Philippines, en 1991, sert de référence pour les plus anciennes. Les simulations montrent que l’effet climatique de ce type d’événements, pourtant brefs, est bien supérieur à celui des variations de l’activité solaire.” Le millénaire passé a connu d’autres éruptions géantes, comme celles du Samalas (Indonésie) en 1257, du Kuwae (Vanuatu) en 1452 ou encore du Tambora (Indonésie) en 1815.

“La brusque chute de la population en Amérique centrale et du Sud, consécutive à la colonisation européenne, a pu aussi jouer un rôle”, ajoute Thierry Dudok de Wit, professeur à l’Université d’Orléans. Quelque 50 millions d’Amérindiens seraient morts en un siècle, entraînant une reforestation et une diminution du CO2 atmosphérique.

Comment les fluctuations de l’activité solaire pourraient-elles influer sur le climat ? “Une proposition intéressante a été formulée en 1997 par les Danois Eigil Friis-Christensen et Henrik Svensmark, explique Frédéric Clette, physicien à l’Observatoire royal de Belgique. Elle faisait l’hypothèse d’un lien entre l’activité solaire et la formation des nuages via les rayons cosmiques. Ces particules de haute énergie, en percutant l’atmosphère, favoriseraient la nucléation, autrement dit la formation des gouttelettes d’eau constituant les nuages. Mais elles doivent d’abord traverser l’héliosphère, ce bouclier magnétique engendré par le Soleil, d’autant plus efficace que l’activité de ce dernier est intense. Lorsque l’astre est moins actif, les rayons cosmiques atteignent en plus grand nombre l’atmosphère.” D’où la présence de davantage de nuages sur Terre… “Cette hypothèse a fait l’objet de nombreux travaux. Leur conclusion : si l’impact des rayons cosmiques sur la nucléation est réel, il est trop faible pour influencer notablement le climat”, assure Thierry Dudok de Wit.

L’impact des UV sur la chimie de la stratosphère

“Une seconde piste s’appuie sur le fait que le rayonnement U V, qui ne représente que 8 % des émissions solaires, varie en intensité dans des proportions sans commune mesure avec le rayonnement solaire : son amplitude peut dépasser 100%, poursuit Frédéric Clette. Or ces UV ont un impact important sur la chimie de la stratosphère et donc sa température. Reste à expliquer comment ces variations se répercuteraient plus bas. Elles pourraient modifier la trajectoire du jet stream, influant sur la position des zones de haute et basse pression…”

La question du lien entre activité solaire et climat est donc encore débattue, mais les observations pointent vers une influence sur les conditions météorologiques régionales, notamment en Europe de l’Ouest. La circulation atmosphérique de la zone polaire arctique, mais aussi celle qui affecte l’Europe en provenance de l’Atlantique Nord, semble montrer une trace, faible mais cohérente, de l’activité solaire. En revanche, sur un tout autre sujet, il existe un solide consensus scientifique : le dérèglement climatique actuel a pour cause essentielle l’activité humaine.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Guinee Bissau, suivez Africa-Press