Anouar CHENNOUFI

Africa-Press – Guinée. L’attention des grandes puissances internationales comme la Russie, la Chine, les États-Unis d’Amérique et certains pays de l’Union européenne se tourne de plus en plus vers les pays africains, notamment les pays africains situés dans la région du Sahel. Cela est dû à sa situation géographique et à la disponibilité de ressources naturelles énormes et stratégiques. L’influence économique et sécuritaire croissante de la Chine et de la Russie est devenue une préoccupation pour les décideurs politiques européens et américains, coïncidant avec le développement des relations du groupe Wagner au-delà de la coopération sécuritaire et militaire, vers un réseau de partenariats avec des entreprises dans divers pays africains.

A rappeler que lors d’une réunion tenue à Nouakchott, capitale de la Mauritanie, au cours du second semestre de l’année 2023, dans le cadre de recherche consultative entre des experts des pays du Sahel africain et du Maghreb, ainsi que leurs homologues occidentaux, un évènement parrainé par le ministère finlandais des Affaires étrangères et l’une des ONG finlandaises, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a exprimé cette situation en affirmant que la tâche urgente à accomplir dans la région du Sahel est de préserver les États au lieu de continuer avec des systèmes démocratiques formels et inefficaces soutenus par l’étranger.

La réunion a été dominée par les relations complexes entre les pays de la région et leurs partenaires internationaux après la vague de coups d’État militaires dont la région a été témoin et la nette pénétration russe dans la région du Sahel africain.

Certains des acteurs concernés estimaient que les politiques occidentales dans la région du Sahel n’avaient pas réussi à répondre aux exigences de sécurité des pays et des populations, et que les récents coups d’État militaires n’étaient qu’une manifestation claire et nette de cet échec, qui s’est transformé en un schéma d’effondrement et de désintégration des forces nationales locales et également de désintégration de l’institution militaire face aux mouvements terroristes qui ont mis la main sur de vastes zones de la superficie totale des pays du Sahel.

Néanmoins, faut-il ici distinguer soigneusement trois composantes impliquées dans cette situation préoccupante, notamment la France en particulier, et l’Europe et l’Occident en général:

• La France

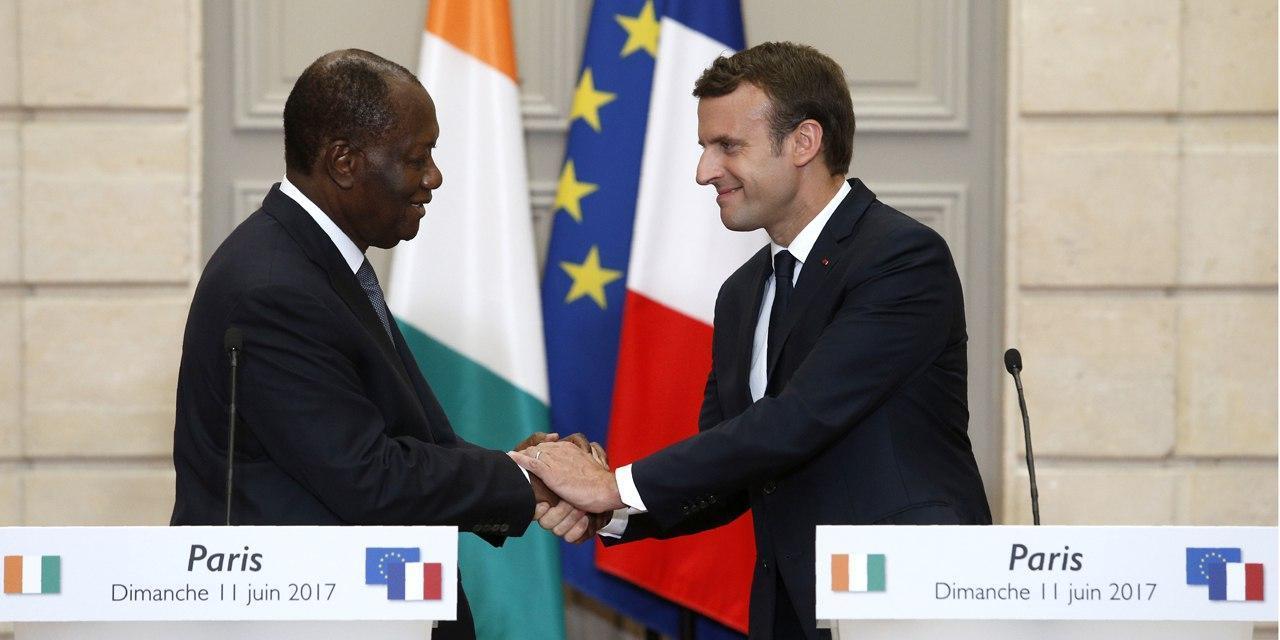

Il faut dire que la France est l’ancienne puissance coloniale de toute la région du Sahel (outre quatre pays du Maghreb) et elle disposait d’une forte présence militaire dans la plupart des pays sahéliens, auparavant concentrée dans les trois pays pivots (Mali, Burkina Faso et Niger).

Sauf que, après les récents coups d’État survenus dans ces pays, la présence militaire de la France a été rejetée et son influence politique a décliné. Force est de reconnaître que les relations entre la France et la plupart des pays du Sahel sont aujourd’hui dans une impasse.

Un chercheur nigérien militant au sein de la société civile dans son pays a déclaré, lors d’une réunion du Réseau Sahel et Maghreb: « La France nous a trompés en 1960 en nous accordant l’indépendance, mais elle a préservé l’essence de la présence coloniale d’un système monétaire lié à sa monnaie, à sa langue, que nous avons transformée en une langue officielle unique de l’administration et de l’éducation, sans compter l’Organisation internationale de la francophonie qui intervient dans nos affaires intérieures les plus minutieuses et les bases militaires permanentes implantées sur notre territoire. Ce que vit actuellement la région du Sahel est un moment de rébellion extrême contre la France, qui n’en est qu’à ses balbutiements et dont l’issue est difficile à déterminer ».

• L’EUROPE

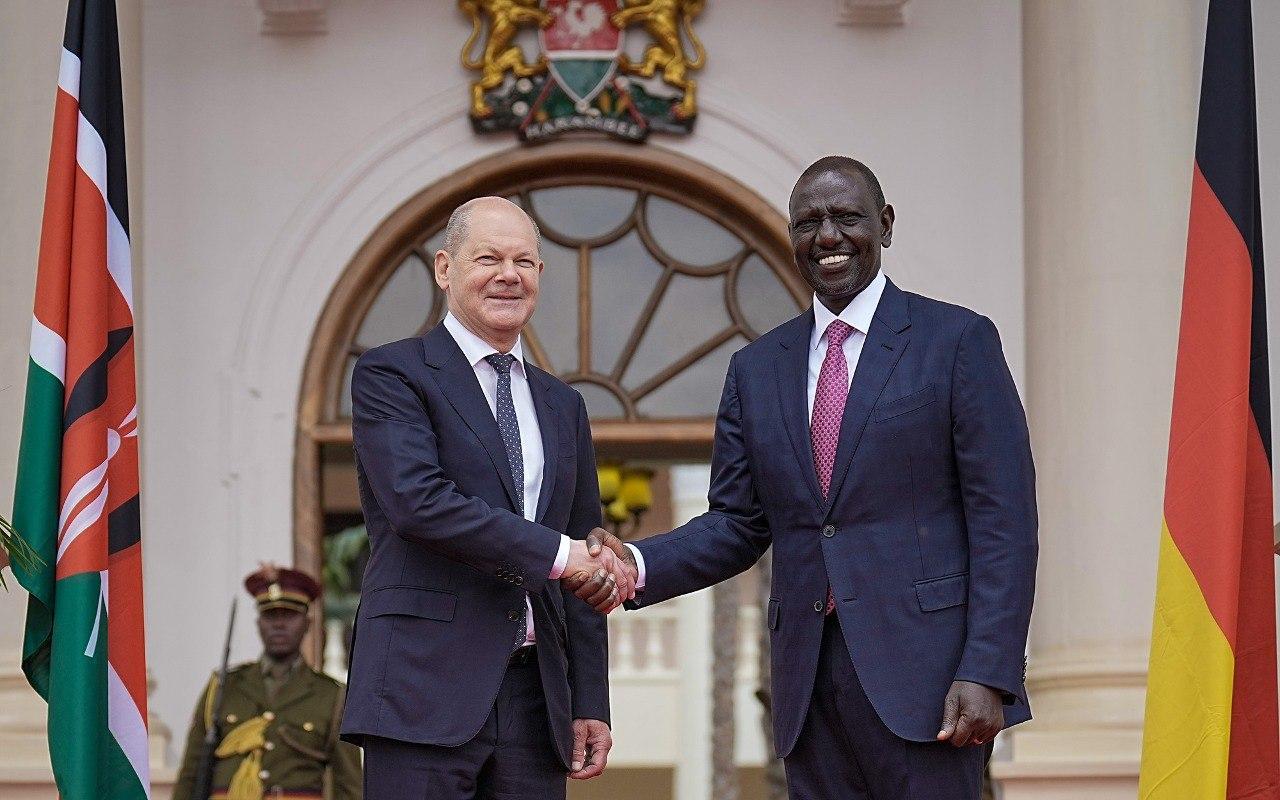

Pour ce qui est de l’Europe, elle apparaît présente dans la zone sahélienne dans une forme de stratégie de développement qui ne pose pas de problèmes majeurs. En effet, certaines parties européennes, comme l’Allemagne et l’Italie, ont pratiquement profité du retrait français et ont renforcé leurs positions dans la région, malgré sa position de principe en faveur d’une démocratie pluraliste et son rejet des coups d’État militaires.

Il est donc clair que de nombreux pays européens ont suivi l’exemple des États-Unis d’Amérique dans leur vision réaliste de l’équation sahélienne, avec une forte volonté de bloquer la voie à l’expansion russe en Afrique de l’Ouest. Cependant, les élites sahéliennes estiment que la coopération avec l’Europe se concentre principalement sur les politiques visant à freiner l’immigration clandestine et à lutter contre l’extrémisme religieux armé, ce qui signifie transformer les pays du Sahel en « gardiens de la porte européenne » et réduire les programmes de partenariat avec elle à une aide conditionnelle sur des aspects sécuritaires étroits.

• L’OCCIDENT

Quant à l’Occident, il s’agit plutôt là d’un terme compris dans le contexte sahélien comme un concept culturel et civilisationnel lié à un mode de vie et à un modèle de gestion sociale et politique, plutôt qu’à un terme géopolitique ou stratégique. Les idées d’identité, de vie privée et de modernisation sociale indépendante sont apparues parmi les élites sahéliennes, contrairement au discours de mondialisation libérale qui prévalait fortement parmi les gouvernements « démocratiques » que ces pays ont connus depuis les années 1990.

Cette tendance, que le philosophe Achille Bembé, intellectuel camerounais, professeur de science politique à l’université de Wits à Johannesburg, a qualifiée de « nouvelle souveraineté », est aujourd’hui au centre du discours des nouveaux gouvernements militaires du Sahel, qui s’accrochent à « l’identité africaine authentique » en échange d’un mouvement « d’occidentalisation forcée ».

Ce qui distingue cette tendance des idées nationalistes traditionnelles célébrant la négritude et le « génie noir » (Léopold Seddar Senghor, Julius Nyerere, etc.), c’est sa position radicale sur « l’hégémonie occidentale », qui s’inscrit en harmonie avec la « Dynamique d’occidentalisation » dont font allusion les dirigeants au pouvoir, en Russie et en Chine actuellement.

La question qui ne cesse d’être fortement posée aujourd’hui dans la région du Sahel est la suivante:

« La présence croissante de la Russie dans la région constitue-t-elle une alternative au rôle traditionnel français et européen, au-delà de l’impression dominante de l’efficacité et de l’efficience de l’approche russe, est-elle résolue à faire face au terrorisme radical qui a porté atteinte à la paix civile et à la stabilité politique dans l’ensemble de la région ? »

La vitalité économique sahélienne dans le « viseur » des partenariats internationaux

La région africaine du Sahel, avec ses cinq pays, représente un bloc largement homogène, que ce soit géographiquement, car elle est dominée par le désert, ou démographiquement, puisque les jeunes constituent la large base de sa pyramide des âges, ou encore en termes de composition culturelle similaire, représenté par l’islam sunnite (environ 97 % de la population est musulmane), et l’influence de la culture et de la langue française (les cinq pays ont été soumis au colonialisme français tout au long des six premières décennies du XXe siècle), en plus de la domination des secteurs primaires extractifs et agricoles sur la structure sectorielle de leurs économies.

• Des richesses abondantes (minières et autres)

La région dispose des conditions humaines et matérielles nécessaires pour construire des économies émergentes et développées. Elle est riche en ressources humaines, qui comptent environ 55 millions de personnes en âge de travailler, dont plus des deux tiers sont des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Cette région possède également d’importantes ressources agricoles (eau et terres fertiles), ce qui lui permet d’assurer la sécurité alimentaire et d’exporter un excédent agricole qui accroît ses revenus en devises et améliore sa balance des paiements. Le sous-sol de la région abrite d’importantes ressources minérales, telles que l’uranium, l’or, le fer, le pétrole et le gaz naturel.

L’uranium est l’une des principales ressources minérales de la région, car il est principalement extrait au Niger, qui est l’un des plus grands producteurs mondiaux. La région contient également de l’or dont les gisements se trouvent en Mauritanie, au Mali et au Burkina Faso. Cette dernière est devenue un producteur majeur d’or, et sa production a plus que triplé entre 2012 et 2022. À cela s’ajoutent bien entendu d’autres minéraux tels que le phosphate, le cuivre et le zinc, ainsi que le fer, dont les exportations de minerais constituent la principale source de revenus d’exportation en Mauritanie. La région possède du pétrole et du gaz naturel, notamment en Mauritanie, au Niger et au Tchad, même si leur production a été retardée et en est encore à ses débuts en raison de problèmes d’infrastructures, de sécurité et de gouvernance.

• Performances économiques au Sahel africain

En termes de performances économiques, la région du Sahel est l’une des régions les plus dynamiques d’Afrique. Avec un produit intérieur brut de près de 90 milliards de dollars, cette région a réalisé des progrès remarquables en matière de développement économique au cours des années 1990 et pendant la majeure partie de la première et deuxième décennie du troisième millénaire. Selon le rapport « Développement humain » publié annuellement par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), entre 1991 et 2009, l’économie de la région du Sahel a enregistré une croissance au taux moyen de 4,2% par an, qui a augmenté entre 2010 et 2019 pour atteindre 4,8 % par an, soit l’un des taux de croissance économique les plus élevés du continent.

L’augmentation de la croissance macroéconomique s’est traduite par une augmentation du PIB par habitant d’environ 67 % entre 1990 et 2020, pour atteindre 885 dollars en moyenne. Au moins un pays (la Mauritanie) a pu accéder au statut de pays à revenu intermédiaire inférieur à partir de 2010. L’accélération de la croissance économique a également entraîné une baisse significative du taux d’extrême pauvreté, qui est passé de 75 % en 1990 à 41 % en 2018, un déclin plus fort que jamais, comme n’importe quelle autre région africaine en a été témoin au cours de la même période, comme le rapporte le rapport dans son édition 2019. Contrairement à ce qui était prévu selon lequel la pandémie de Corona au cours des années 2020 et 2021 mettrait à mal les économies de la région africaine du Sahel, ces économies, selon le rapport annuel de la Banque mondiale publié en 2022, ont réussi à survivre au choc associé à la pandémie et ses effets, et la contraction de leur produit intérieur brut n’a pas dépassé le pourcentage (- 0,4%) par rapport à la contraction qu’a subi le reste du continent africain (-1,5%).

La région du Sahel a réalisé des progrès remarquables dans l’Indice de Développement Humain (IDH), utilisé par le Programme des Nations Unies pour le Développement pour mesurer le niveau de bien-être des populations dans le monde à travers trois dimensions (santé, connaissances et niveau de vie), car au cours de la période entre 1990 et 2019, la région a atteint un taux de croissance annuel de 1,9%, dépassant plusieurs autres régions d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine.

Le cas du Mali représente une preuve vivante de la vitalité économique de la région du Sahel, puisqu’un rapport publié l’année dernière par le Fonds monétaire international parlait de manière positive et optimiste de l’économie malienne, affirmant qu’elle faisait preuve d’une flexibilité inhabituelle, car sa croissance moyenne sur la décennie (2012-2022) a atteint 4%, et l’inflation est restée maîtrisée (moins de 2% en moyenne), tout comme la dette publique du pays, qui n’a pas dépassé 55,9% de son produit intérieur brut. Le Mali a également conservé une capacité unique à remplir ses obligations financières extérieures, puisqu’il a annoncé en août 2023, peu après la levée des sanctions qui lui étaient imposées par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, le règlement de l’ensemble de ses dettes extérieures, pour un montant de 85,5 milliards. Francs CFA. Concernant les perspectives macroéconomiques du pays du Mali, elles s’annoncent bonnes pour le Fonds monétaire international, qui a tablé sur un taux de croissance de 5,3% à la fin de l’année 2023, avec une inflation restée sous contrôle (moins de 2%), ainsi que la dette publique, représentant 55,8 % du PIB au cours de la même année.

• Niveaux de développement: La triste vérité

La triste vérité est que les pays du Sahel, en particulier le Mali, souffrent de conditions économiques et sociales complexes, rendues encore plus complexes par le contexte sécuritaire, social et environnemental turbulent. Les positions de ces pays sur l’Indice de développement humain, tel qu’inclus dans le Rapport sur le développement humain, sont toutes arrivées après avoir été classées 157 sur une liste de 189 pays inclus dans l’indice, et quatre d’entre eux sont arrivés au cours des dix dernières années dans ce classement à savoir: le Niger (189), le Tchad (187), le Mali (184) et le Burkina Faso (182), avec toutes leurs performances dans le domaine du développement humain qualifiées de « faibles ».

Cela signifie que, comme l’explique le Programme alimentaire mondial dans son rapport, la région connaît une transformation critique et est témoin de multiples crises provoquées par les conflits, l’impact climatique et les répercussions économiques de Covid-19, en plus de la hausse des coûts des produits alimentaires, des carburants et des engrais.

L’organisation humanitaire mondiale « Action contre la faim » parle également de la situation de la sécurité alimentaire dans la région du Sahel après la pandémie de Corona, et indique dans ses déclarations publiées au cours des années 2022 et 2023 une détérioration notable du contexte humanitaire général dans la région, due à la pauvreté, aux conflits, aux déplacements forcés, au changement climatique, à la mauvaise gestion et à la détérioration des services et des besoins fondamentaux, en plus des effets de la pandémie. L’organisation affirme que ces raisons ont collectivement contribué à une augmentation de l’insécurité alimentaire, les conflits, la violence et la sécheresse restant les principaux facteurs d’insécurité alimentaire dans la région. Selon l’organisation, les troubles sécuritaires affectent gravement les zones rurales dont la population est majoritairement composée d’éleveurs et d’agriculteurs, détruisant leurs moyens de subsistance et les exposant à une insécurité alimentaire accrue, tout en alimentant les causes du conflit. Les manifestations du changement climatique et ses répercussions, telles que les inondations fréquentes et les précipitations irrégulières, contribuent à la détérioration des conditions alimentaires et de vie des habitants des zones principalement rurales, ce qui augmente les causes de déplacement vers les villes, double la pression sur les ressources locales, et active la dynamique des conflits dans une région où environ 40 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté.

Il en ressort clairement que les pays de la région du Sahel continuent de souffrir de faibles niveaux de développement et que certains d’entre eux figurent sur la liste des pays les moins avancés du monde. Ainsi, des millions de personnes dans la région sont confrontées chaque année au spectre de la famine, en plus de millions d’autres qui ont besoin d’une aide urgente. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), dans un rapport publié au début de cette année, a alerté sur l’insécurité alimentaire croissante dans la région du Sahel, avertissant que la situation alimentaire au Sahel se détériore en raison de facteurs environnementaux, sécuritaires et sociaux, et que les pays de la région produisant des céréales et des cultures stratégiques ne répondent pas à la forte augmentation de la population.

• Priorités non encore atteintes

L’un des éléments de réponse à cette question a été l’énorme programme d’investissement que le groupe a développé lors de son sommet à Nouakchott, qu’il a appelé le « Programme d’investissements prioritaires », qui est un programme d’une valeur de 15 milliards de dollars américains et vise à soutenir et développer les zones les plus fragiles des pays du Sahel, et créer des environnements de travail et de production qui éloignent les jeunes de toute activité illégale. Ce programme d’investissement s’inscrit dans le cadre d’un agenda de développement que les pays du groupe avaient lancé lors de la réunion des bailleurs de fonds, que Nouakchott avait déjà accueillie auparavant, un agenda qui comprend 40 programmes de développement dont il a été décidé de mettre en œuvre au cours des trois années passées. Plusieurs pays occidentaux et arabes se sont engagés à apporter un soutien financier important à ces programmes, et l’Union européenne a annoncé sa contribution de 800 millions d’euros aux priorités de développement du Sahel. La France s’était également engagée à accorder 500 millions d’euros pour le même objectif, et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique a annoncé l’octroi de 200 millions d’euros pour soutenir le programme d’investissement prioritaire.

1. Mais qu’est-ce qui a été réalisé de ces promesses et ces engagements ?

2. Les pays sahéliens ont-ils réussi leurs paris de développement ?

3. Qu’a-t-il apporté pour les zones les plus fragiles ?

On peut peut-être dire que presque rien de ces promesses, engagements et programmes n’a été tenu, et ce pour des raisons au premier rang desquelles la pandémie de Corona, qui a préoccupé les pays du monde entier avec leurs conditions internes, sanitaires et sociales, le changement des dirigeants dans tous les pays du G5 Sahel, et la survenance de coups d’État militaires dans plusieurs d’entre eux, sachant que des sanctions continentales et régionales et à des différends avec la France notamment, outre l’escalade du terrorisme au Mali et au Burkina Faso, attirant les énergies des deux pays pour y faire face, mais ils n’y sont pas parvenus jusqu’à présent.

Paris futurs et projets phares de l’Agenda 2063

La présence de groupes terroristes et violents au cours des deux dernières décennies est venue ajouter un autre défi à l’ensemble des obstacles et des crises que les pays de la région africaine du Sahel ont subis depuis leur indépendance, à commencer par le manque d’homogénéité nationale au sein des nouvelles entités nationales. , et les conflits ethniques, tribaux et partisans pour le pouvoir qui en résultent, à travers les pierres d’achoppement de la transformation, du développement politique et économique, et non de la fin des sécheresses qui frappent la région depuis le début des années 1970. Il a fallu des années pour que ces pays comprennent que le terrorisme, une fois apparu dans un pays, devient une menace pour le reste de ses voisins.

Malgré cela, les grandes puissances se bousculent toujours pour avoir une influence politique et économique en Afrique, mais ce qui se cache derrière cette ruée vers les pays du Sahel et le continent africain, ce sont bien sûr: les intérêts !

L’Agenda 2063 comporte diverses priorités:

• Relier toutes les capitales et les centres économiques africains par un réseau de trains à grande vitesse

• Accélérer le commerce intra-africain et renforcer la position commerciale de l’Afrique sur le marché mondial

• Le développement du barrage d’Inga en RD Congo pour produire 43 200 MW d’électricité

• Supprimer les restrictions imposées aux Africains pour voyager, travailler et vivre sur leur propre continent

• Mettre fin à toutes les guerres, aux conflits civils, à la violence fondée sur le sexe, aux conflits violents et prévenir les génocides

• Création d’un marché unique africain du transport aérien (Saatm)

• Renforcer l’industrie spatiale africaine

• Créer une université virtuelle et électronique africaine

• Développer une encyclopédie africaine (encyclopaedia Africana) pour fournir une ressource faisant autorité sur l’histoire authentique de l’Afrique et de la vie africaine

Cependant, les leçons de l’expérience ont finalement montré clairement, et c’est ce que les chercheurs et les experts ont déjà confirmé, que l’approche militaro-sécuritaire, avec ses limites, est difficile à atteindre son objectif d’éliminer complètement le défi de sécurité le plus dangereux dans le monde. la région du Sahel, c’est-à-dire le terrorisme et l’extrémisme, sans une approche parallèle fondée sur des enjeux de développement global, clairs et vérifiables. Au premier rang des paris à gagner pour vaincre le terrorisme et d’autres défis sécuritaires se trouve l’élimination de la fragilité, c’est-à-dire la réduction de la pauvreté et du chômage, la stimulation de la croissance, le développement des services, l’amélioration de la qualité de vie, la réalisation de la gouvernance et mettre fin au fossé entre l’autorité centrale et les sociétés périphériques.

La dialectique de la sécurité et du développement dans la région du Sahel démontre clairement qu’il n’y a pas d’échappatoire au développement pour construire la sécurité, et que sortir des cercles de violence et de terrorisme pour entrer dans le cercle de la sécurité et de la stabilité est une condition pour parvenir au développement, et que il n’y a de développement que dans un contexte sécuritaire adapté et harmonieux !

Dans le contexte mondial actuel, les dynamiques africaines sont en constante évolution. Les relations extérieures entretenues par le continent se complexifient à mesure que de nouveaux acteurs se démarquent sur la scène africaine. Bien que cette publication se concentre sur trois puissances principales et analyse leurs interactions avec l’Afrique, plusieurs pays tentent d’y créer des zones d’influence rappelant ainsi la ruée vers l’Afrique qui avait eu lieu au 19ème siècle. Ainsi, on remarque une montée en puissance des pays du Moyen-Orient, à l’instar des pays membres du Conseil du Golfe et d’Israël, mais également de nouveaux partenaires asiatiques comme c’est le cas du Japon et de l’Inde. Ces derniers mettent leurs moyens en œuvre pour s’assurer un positionnement stratégique sur le continent et servir leurs intérêts..

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Guinée, suivez Africa-Press