Africa-Press – Guinee Equatoriale. C’est la mystérieuse courbe de lumière d’une étoile qui a éveillé l’intérêt des spécialistes : 900 jours après avoir doublé de luminosité dans les infrarouges, sa lumière a commencé à s’estomper dans le spectre visible. Aucun astre connu n’avait déjà affiché un tel profil. Si bien qu’une enquête astronomique, impliquant plusieurs télescopes, a été mise en place pour avoir le fin mot de l’histoire. Et elle a fini par révéler un évènement encore jamais observé jusqu’ici.

Un jeune système stellaire

L’étoile en question est dénommée ASASSN-21qj (son déclin a été observé pour la première fois par le réseau du All Sky Automated Survey for SuperNovae). C’est un astre jeune, similaire au Soleil, âgé de seulement 300 millions d’années qui brille dans la constellation de la Poupe à 1850 années-lumière.

En décembre 2021, son éclat a soudainement pâli dans le spectre visible, ce que les astronomes nomment une éclipse optique. Celle-ci était particulièrement complexe et variable en fonction des longueurs d’ondes observées. Le phénomène a duré 500 jours et il a été suivi par l’Observatoire de Las Cumbres, en Californie et l’étoile a également pu être observée, en septembre 2022, par une équipe d’astronomes amateurs français, 2SPOT, qui pilote à distance un petit observatoire implanté au Chili et qui compte deux télescopes. Elle a obtenu un spectre de l’étoile qui a permis de comprendre qu’il s’agissait d’un astre similaire au Soleil. Ce travail est mentionné dans la publication scientifique qui est parue dans la revue Nature.

En remontant dans les données du télescope spatial NEOWISE, les astronomes ont constaté que 900 jours avant, l’engin avait enregistré une hausse de luminosité dans les infrarouges qui s’est prolongée durant 1000 jours, donc même après le début de l’éclipse. Ils ont d’abord exploré l’idée qu’il s’agissait là de deux évènements indépendants mais rien ne collait vraiment avec cette hypothèse.

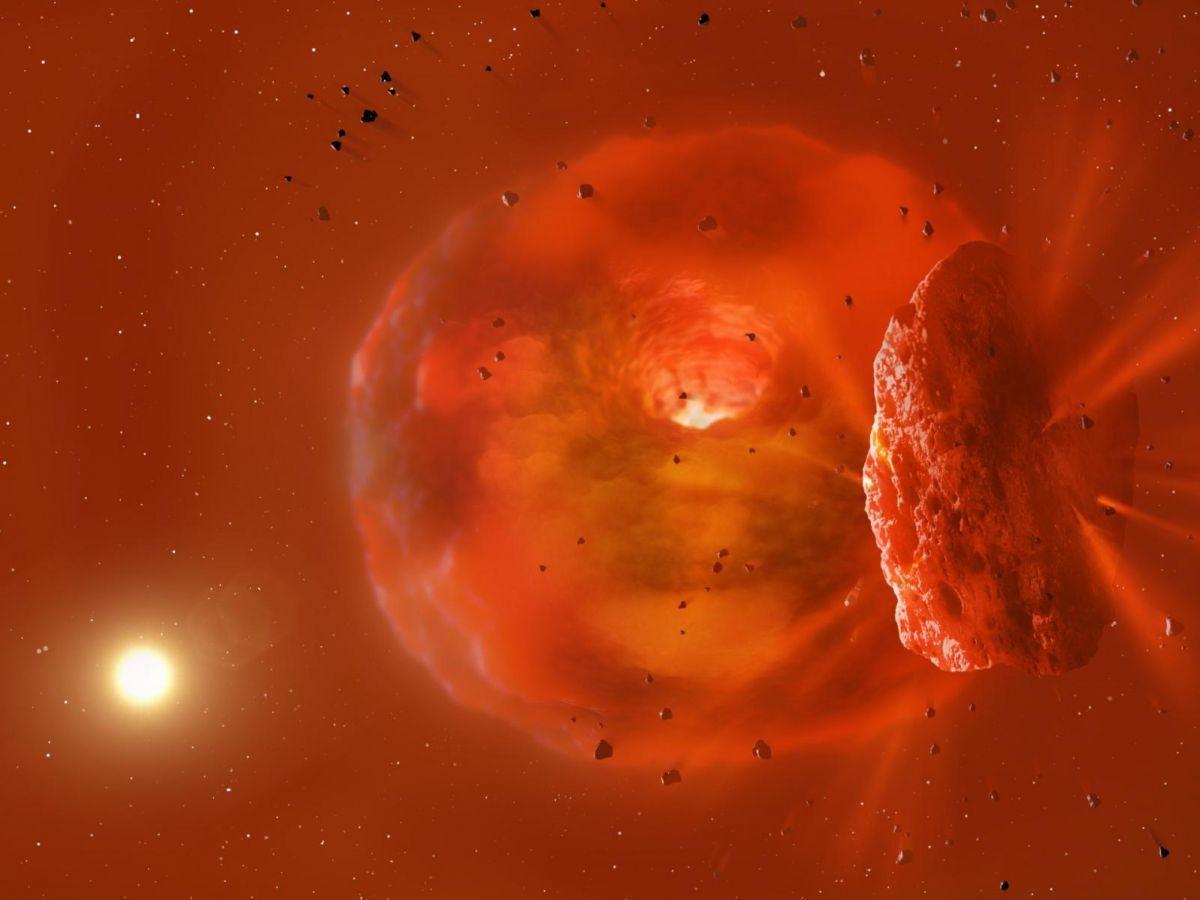

Choc entre deux mini-Neptunes

Finalement, ils ont compris qu’ils étaient en face d’un seul et même évènement qui s’est prolongé dans le temps : une collision entre deux géantes de glace, probablement des mini-Neptunes, de quelques dizaines de masses terrestres chacune et situées entre 2 et 16 unités astronomiques de l’étoile. Le choc a généré la lueur initiale : “nos calculs et nos modèles informatiques indiquent que la température et la taille du matériau incandescent ainsi que la durée de la lueur sont cohérents avec la collision de deux exoplanètes géantes de glace”, souligne Simon Lock, de l’Université de Bristol, un des auteurs de l’étude.

Le nuage de débris en expansion résultant de l’impact s’est ensuite déplacé devant l’étoile environ trois ans plus tard, provoquant une baisse de sa luminosité dans les longueurs d’onde visibles. Celui-ci devrait commencer à se disperser sur l’orbite de l’objet résultant de la collision et il devrait laisser plus de lumière filtrer. Elle pourra être recueillie par les télescopes au sol et analysée afin d’en savoir plus sur la composition des débris. Enfin, avec le télescope James Webb, les astronomes espèrent pouvoir obtenir des informations sur l’objet qui s’est formé suite à cette collision. A terme, toute la poussière éjectée lors de l’impact pourrait former, autour de ce dernier, un cortège de Lunes.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Guinee Equatoriale, suivez Africa-Press