Anouar CHENNOUFI

Africa-Press – Mali. Il faut reconnaître qu’avec l’arrivée au pouvoir de l’armée au Mali en 2020, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), et l’Union économique et monétaire (UEMOA), des gouvernements du groupe ont pris en janvier 2021 des mesures qui ont contraint l’armée à fixer la date des élections législatives en 2023 et des élections présidentielles en 2024.

Néanmoins, après une période de tensions, notamment la guerre contre les mouvements séparatistes, les relations tendues avec certains pays voisins, l’éloignement avec l’Union européenne et l’éloignement avec Paris, consommé le 10 avril 2023, l’armée a suspendu les activités des partis politiques au Mali et a annoncé que l’organisation des élections et le retour du pouvoir aux civils dépendaient de la stabilité sécuritaire et de la souveraineté du pays.

Cependant, l’opposition, qui a soutenu les militaires au cours de leur première année, les accuse désormais de projeter de se maintenir au pouvoir et d’utiliser la situation dans le nord comme prétexte pour faire taire la population et « asphyxier » la vie politique.

L’option pour un « Dialogue National Global »

Dialogue national global

Le Mali a lancé depuis le 13 avril 2024, un dialogue national global au niveau régional afin de renforcer l’unité nationale et la sécurité intérieure du pays, avec un boycott de la plupart des partis politiques, des forces civiles, et des groupes armés du nord.

Ce dialogue a débuté dans un contexte caractérisé par l’éloignement croissant entre le conseil militaire au pouvoir et les forces politiques et civiles suite à la décision gouvernementale prise le 10 avril dernier de geler l’activité des partis politiques et d’interdire la couverture de leurs activités dans les médias, tout en annulant le date du retour à la vie constitutionnelle, prévue le 26 mars 2024.

Le Conseil militaire au pouvoir et « son projet politique »

Il importe de rappeler que le « Conseil national pour le salut du peuple » a modifié son approche, avoir s’être engagé à organiser des élections libres et démocratiques 18 mois après son arrivée au pouvoir.

Par ailleurs, en juin 2023, les autorités militaires avaient organisé un référendum populaire sur la nouvelle constitution de l’État, qui comprend notamment des articles doublant les pouvoirs du président de la République dans tous les domaines, et criminalisant les coups d’État militaires ultérieurs, ce qui impliquait l’intention de l’actuel président de transition, le colonel Assimi Goïta, de se maintenir au pouvoir en se portant candidat aux prochaines élections.

Il était prévu que la nouvelle constitution entrerait en vigueur début 2024, avec des élections présidentielles à tenir au mois de février de la même année, avant que cette option ne soit retirée.

De facto, on peut résumer les facteurs qui seraient à l’origine du chemin hésitant de la transition démocratique au Mali, et que l’on peut expliquer à travers les trois éléments fondamentaux suivants:

• Premièrement: Retour de la guerre dans les régions du nord

Scène de guerre au nord du Mali

Le retour de la guerre dans les régions du nord après que la junte militaire au pouvoir a désavoué l’accord d’Alger signé en 2015 avec les groupes armés qui contrôlaient la capitale du Grand Azawad, Kidal.

On relève que dans un discours prononcé par le Chef du conseil militaire, en date du 31 décembre 2023, le colonel Assimi Goïta avait annoncé le retrait du Mali de l’accord d’Alger, appelant à un dialogue national interne incluant les différentes composantes de la scène politique sans ingérence extérieure. Les factions armées ont considéré ce retrait comme une déclaration de guerre et ont décidé d’affronter le régime au pouvoir à Bamako, qui s’est appuyé sur les forces russes de Wagner pour contrôler le centre de Kidal, le 14 novembre 2023.

Toutefois, ce contrôle n’a pas permis d’endiguer le violent conflit armé avec les groupes combattants et mouvements radicaux liés aux organisation de Daech et Al-Qaïda, qui contrôlent toujours la plupart des régions du nord, ainsi que les axes frontaliers stratégiques avec le Niger et le Burkina Faso.

Néanmoins, malgré les appels du Conseil militaire, les organisations du Nord ont tenu à boycotter les travaux du Dialogue national qui fût lancé le 13 avril et les ont considérés comme illégaux, en s’attachant à l’Accord d’Alger, qui n’a pas non plus été appliqué par les forces politiques et civiles actives dans le pays et l’ont boycotté.

• Deuxièmement: Le conflit croissant avec les forces politiques, de défense des droits de l’homme et civiles, dont la plupart ont soutenu les « autorités putschistes » lorsqu’elles ont pris le pouvoir

Ainsi, le gouvernement militaire a récemment dissous de nombreux partis et organisations politiques, à commencer par la « Coordination des mouvements, ligues et partisans de l’imam Mahmoud Dicko », dissoute le 6 mars 2024, puis « l’Association des élèves et étudiants du Mali », active dans les institutions éducatives, dont la dissolution a été prononcée le 13 mars 2024.

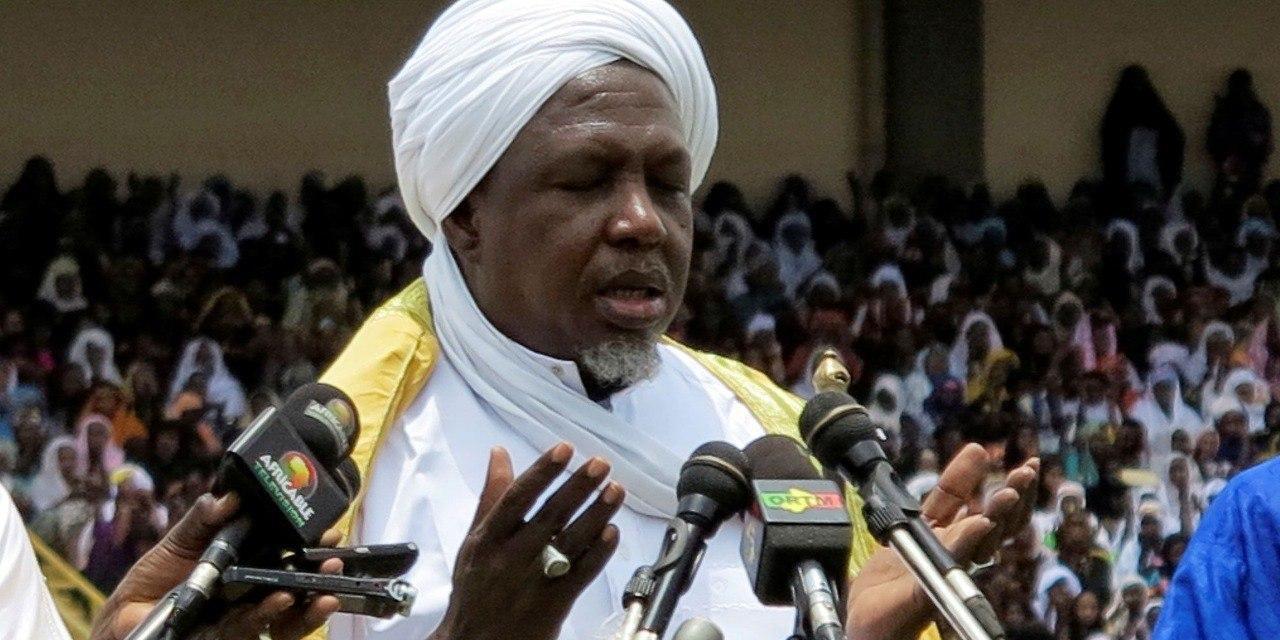

L’Imam Mahmoud Dicko

D’ailleurs, les procédures pratiques effectives ont commencé à dissoudre deux des partis politiques maliens les plus importants, notamment « la Solidarité africaine pour la démocratie et l’indépendance », dirigée par Oumar Mariko, et « le Parti social-démocrate africain », dirigé par Ismaël Sacko. Ces décisions ont été rendues après la dissolution également de « l’Observatoire des élections et de la bonne gouvernance », vers la fin décembre 2023.

C’est pourquoi, les nouvelles mesures visant à geler le travail politique des partis peuvent être considérées comme une étape attendue dans le contexte de l’affrontement croissant entre les autorités militaires et les forces politiques et civiles.

• Troisièmement: Emergence d’un nouveau réseau régional incluant les régimes militaires de la région du Sahel

L’émergence d’un nouveau réseau régional incluant les régimes militaires de la région du Sahel, considèrent la démocratie libérale à l’européenne comme une menace pour la stabilité et la sécurité des sociétés et des États de la région.

Il est devenu donc clair, aujourd’hui, que les régimes militaires au pouvoir dans les trois pays centraux du Sahel africain, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger, sont déterminés à se coordonner entre eux sur tout ce qui touche à l’agenda politique et stratégique, surtout après avoir annoncé la création d’une coalition commune entre eux en septembre 2023, « l’Alliance des Etats du Sahel (AES) », et ont décidé de se retirer collectivement de la CEDEAO en février 2024.

Selon les déclarations du Premier ministre malien Choguel Maïga, la démocratie ne constitue pas une priorité urgente au Mali et dans les pays de la région, mais doit être précédée d’une stabilité politique totale et d’une sécurité intérieure globale.

Le Mali et les « Perspectives de la situation politique » dans le pays

À la lumière des transformations actuelles qui en sont encore à leurs balbutiements, trois scénarios peuvent être envisagés dans le suivi de l’avenir de la situation politique au Mali:

• Le scénario d’explosion

Il s’agit là d’un scénario confirmé par des indicateurs marquants, parmi lesquels on relève la détérioration de la situation économique et sociale due aux sanctions économiques, aux pressions régionales et internationales, à l’exacerbation des défis sécuritaires, à la combinaison de la menace terroriste et à la réalité rupture avec les forces politiques, juridiques et civiles.

Selon ce scénario probable, les initiatives des blocs d’opposition comme:

-/- « la Coalition Appel de Février,

-/- « le Réseau des Défenseurs des Droits de l’Homme »,

-/- et « la Collaboration Action pour le Mali »,

aboutiront au déclenchement des procédures de désobéissance civile et des protestations civiles, selon la méthode efficace qui a déjà fait tomber le régime de Moussa Traoré en 1991 et d’Ibrahim Boubacar Keita en 2020.

Selon ce scénario, qui bénéficiera du soutien international, il est probable que certains chefs militaires se joindront au soulèvement civil s’opposant au pouvoir actuel.

• Le scénario du retour à la voie électorale et de la normalisation de la situation politique

Processus électoral

Ce sera là un retour à la voie électorale et à la normalisation de la situation politique conformément aux exigences de l’Union africaine et des organisations internationales (Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme).

Les autorités militaires au pouvoir pourraient être contraintes à cette option après avoir constaté l’échec de leur projet de continuer dans la situation exceptionnelle, à condition qu’elles adoptent la voie du maintien au pouvoir à travers le portail électoral et conformément aux dispositions de la nouvelle constitution.

• Le scénario des tensions persistantes

Il s’agirait d’un scénario de tensions persistantes, avec un renforcement de la mainmise des autorités militaires sur la capitale Bamako et ses environs, avec le soutien des forces paramilitaires du groupe russe privé « Wagner », avec un affrontement qui s’étend dans les régions du nord et du centre, et où des groupes armés pourraient bien profiter de ce vide politique et sécuritaire dans le but de renforcer leurs positions dans les zones de troubles et de tensions à travers le vaste pays.

Il n’échappe aucunement aux observateurs et experts des affaires africaines, que le Mali a vécu trois années de régime militaire sous l’impact de tensions internes, d’un changement dans les relations extérieures et d’un repositionnement dans l’environnement régional.

D’autre-part, le résultat du processus politique au Mali reçoit beaucoup d’attention régionale et internationale, car il constitue un espace de mouvement pour les groupes armés dans la région du Sahara et du Sahel.

Bamako est également considérée comme le parrain de la rupture avec la France et un point de départ pour les conseils militaires, récemment apparus dans la région, s’appuyant sur Moscou, qu’ils considèrent comme un partenaire fiable.

C’est d’ailleurs dans ce contexte que, depuis qu’elle a pris la direction du pays, la junte militaire a conclu des accords de coopération et de partenariat avec la Russie et ses forces opérant en Afrique dans le but de renforcer son contrôle sur les points forts que représentent les bases militaires, et l’accord de « Liptako-Gourma » rend les commandants militaires beaucoup plus protégés contre les agressions externes et internes.

Mais la tendance des militaires à rester à la tête du gouvernement a accru la pression interne. Après le report des élections, les relations se sont détériorées avec le leader du mouvement de réforme religieuse au Mali, l’imam Mahmoud Dicko, décrit comme le « faiseur de présidents » et celui qui a son mot à dire dans le succès des coups d’État.

Pour rappel, de nombreux observateurs estiment que le différend avec le chef religieux pourrait accroître les difficultés auxquelles est confronté le conseil militaire, car l’imam a une grande capacité à mobiliser la rue et exerce une forte influence au sein du système militaire et sécuritaire.

Il ne faut pas oublier également qu’au cours de l’année 2022, le Mali a connu deux tentatives de coup d’État contre la junte militaire qui dirige le pays depuis 2020, et en juillet 2021, le président Goïta fût victime d’une tentative d’assassinat lors de la prière de l’Aïd al-Adha.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Mali, suivez Africa-Press