Africa-Press – Niger. Les forêts comptent parmi les principaux puits de carbone de la planète. En effet, durant toute leur phase de croissance, les arbres absorbent le dioxyde de carbone (CO2) présent dans l’atmosphère, un des gaz responsables de l’effet de serre: sous l’action de la lumière du soleil, les arbres transforment le CO2 présent dans l’atmosphère et l’eau du sol en glucose et en oxygène. Grâce à ce mécanisme appelé photosynthèse, les arbres poussent en fixant durablement le CO2 dans leur bois.

Ce processus naturel du bois par photosynthèse cesse une fois que l’arbre arrive à maturité. L’arbre n’absorbe alors plus de CO2 mais continue de stocker le CO2 emmagasiné lors de sa croissance. Lorsque l’arbre est coupé et transformé, cette séquestration de CO2 se poursuit et ce jusqu‘à dégradation complète du bois.

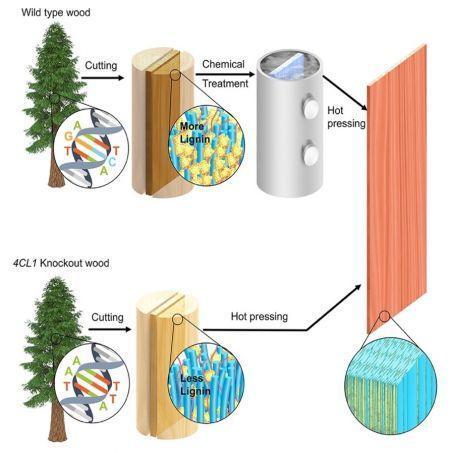

Fabriqué à partir de bois traditionnel, le bois d’ingénierie est de plus en plus exploré en tant qu’alternative durable aux matériaux de construction conventionnels comme l’acier, le ciment, le verre et le plastique. Le bois d’ingénierie nécessite pourtant un traitement avec des produits chimiques, une importante quantité d’énergie et produit des déchets considérables. De quoi s’agit-il?

La lignine, un obstacle à la production de fibres de bois

C’est grâce à la lignine, polymère complexe, que les végétaux ont leur structure rigide et leur résistance. A l’état naturel, la lignine est présente en grande quantité dans le bois: elle lie les fibres cellulosiques des parois cellulaires du bois pour leur conférer une résistance structurelle et les protéger contre les agents pathogènes.

Mais la lignine fait aussi barrière à l’Homme, en particulier dans la production de fibres de bois: elle rend le bois plus difficile à traiter. Pour permettre des traitements qui modifient la structure naturelle du bois – comme la densification pour améliorer ses propriétés mécaniques ou sa résistance aux UV -, il faut généralement éliminer partiellement ou totalement la lignine du bois.

Voici ce qu’il se passe lorsque la teneur en lignine est plus faible dans le bois au niveau microscopique: les parois cellulaires deviennent plus souples et peuvent subir une plus grande déformation, les fibres – notamment de cellulose – ont plus de possibilités d’entrer en contact direct et d’établir des interfaces de liaisons solides. Cette meilleure liaison des fibres améliore à son tour le transfert de charge dans le matériau, ce qui se traduit par une plus grande résistance et de meilleures propriétés mécaniques. Bref, un bois sans lignine est jugé plus performant et plus facilement exploitable par l’Homme.

Précédemment, des chercheurs de l’Université de Maryland (Etats-Unis) avaient déjà développé avec succès des méthodes permettant d’éliminer la lignine du bois à l’aide de divers produits chimiques, par l’utilisation d’enzymes ou de la technologie des micro-ondes, relate un communiqué de presse du 12 août 2024. Or, ces traitements sont généralement réalisés à l’aide de diverses approches chimiques très consommatrices d’énergie et qui génèrent des déchets importants, ce qui pose des problèmes de durabilité. Si d’autres méthodes plus durables d’élimination de la lignine ont été explorées, des défis persistent en termes d’efficacité, de consommation d’énergie et de déchets.

Une étude pourrait changer la donne: voici une méthode hautement performante, qui ne repose pas sur des produits chimiques, sans déchets chimiques et qui ne nécessite pas de grandes quantités d’énergie.

Réduction de la lignine du bois par élimination du gène 4CL1

4CL1 est l’une des enzymes critiques de la voie de biosynthèse de la lignine. Il a été démontré que l’inactivation ou l’élimination de 4CL1 réduisait la teneur en lignine du bois chez le peuplier.

Dans une étude datant d’octobre 2024, des chercheurs ont eu recours à un système d’édition du génome – CRISPR, le « ciseau moléculaire » – pour supprimer ce gène. Ils ont ensuite cultivé des peupliers avec cette modification génétique côte-à-côte avec des arbres non modifiés dans une serre pendant six mois. Résultat: aucune différence n’a été observée dans les taux de croissance des arbres modifiés et non-modifiés, et aucune différence significative dans la structure des arbres, à l’exception d’une réduction de 12,8 % de la teneur en lignine.

Des analyses plus approfondies ont montré que le processus de génie génétique ne modifiait pas de manière significative la microstructure du bois: des images de microscopie électronique à balayage (MEB) des coupes transversales des échantillons de bois de type sauvage et de bois muté révèlent des tailles presque identiques de la lumière cellulaire des fibres, du diamètre des vaisseaux et de l’épaisseur de la paroi cellulaire. Les principales compositions chimiques des deux types de bois sont aussi identiques.

Après avoir caractérisé le bois modifié, les chercheurs l’ont utilisé pour préparer du bois densifié. Mais cette fois, ils n’ont pas appliqué de traitement chimique de délignification (action d’enlever la lignine).

Le nouveau bois densifié est aussi résistant que le bois densifié par traitement chimique

Le bois modifié a subi deux traitements. Tout d’abord, les chercheurs ont ramolli deux échantillons de bois – le bois modifié génétiquement et un bois de type sauvage – en les faisant tremper dans de l’eau sous vide pendant 24 heures. Ils ont constaté que le bois modifié pouvait être plié dans une large mesure, sans aucune fissure visible, alors que le bois de type sauvage se brise. Cette différence est attribuée à la réduction de la lignine dans le bois modifié. En outre, le bois modifié a une résistance à la flexion beaucoup plus faible que celle du bois de type sauvage après trempage dans l’eau.

Après le trempage, les échantillons ont été pressés sous une pression de 5 MPa à 120°C pendant une heure pour former le bois densifié, jusqu’à ce qu’il atteigne environ 1/5 de son épaisseur initiale, relate le communiqué de presse. Le bois modifié présente alors une densité plus élevée que celle du bois de type sauvage densifié.

Bien que le bois modifié présente une résistance à la traction réduite, après densification, sa résistance à la traction est 5,6 fois supérieure à celle du bois modifié non densifié. En revanche, le bois de type sauvage densifié présente une amélioration plus modérée de la résistance à la traction: il est 2,6 fois plus résistant que le bois de type sauvage original. Ceci s’explique par la forte teneur en lignine du bois, qui réduit la capacité de densification du matériau.

Encore mieux: un bois densifié a été fabriqué à partir de bois de type sauvage par la méthode conventionnelle qui comprend un traitement chimique, entraînant l’élimination de 12,4 % de la lignine, suivi d’un pressage à chaud. Conclusion: le bois densifié qui en résulte présente une résistance à la traction très proche de la résistance à la traction du bois au gène 4CL1 manquant ; le bois densifié de peuplier génétiquement modifié est donc aussi performant que le bois naturel traité chimiquement.

Une meilleure séquestration du dioxyde de carbone

Ces travaux démontrent que l’utilisation de l’édition du génome pour produire du bois de peuplier à faible teneur en lignine peut éliminer l’étape de délignification chimique dans les processus traditionnels d’ingénierie du bois, ce qui constitue une méthode rentable et respectueuse de l’environnement.

Mais l’étude va encore plus loin: en produisant un bois à haute performance, qui produit moins d’émissions à sa conception et capable de résister aux détériorations, ce type de bois d’ingénierie rallongerait la séquestration du carbone. « C’est la création d’un bois super-solide qui rendra le bois d’ingénierie plus résistant à la détérioration, alors que d’autres matériaux en bois naturel auront un cycle de dégradation et de décomposition beaucoup plus court », détaille Yiping Qi, professeur à l’Université de Maryland, auprès de Sciences et Avenir. « Encore une fois, il s’agit d’une hypothèse et d’une prédiction, qui n’a pas encore été prouvée par une quelconque expérience », ajoute-t-il.

Ces travaux ouvrent des voies prometteuses à la production d’une variété de produits de construction d’une manière relativement peu coûteuse et écologiquement durable, à une échelle qui peut jouer un rôle important dans la lutte contre le changement climatique.

Ces arbres génétiquement modifiés peuvent-ils pour autant être déployés sans risque dans l’environnement? Yiping Qi précise que cette étude est une « preuve de concept », c’est-à-dire une réalisation expérimentale qui démontre pour le moment juste la faisabilité de la méthode. « Nous n’avons aucunement l’intention de disséminer ces arbres génétiquement modifiés dans l’environnement. Une telle dissémination serait le fait d’une grande entité disposant des ressources et des autorisations nécessaires, ce qui n’est pas le cas des laboratoires universitaires ».

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Niger, suivez Africa-Press