Africa-Press – Senegal. Rupture des relations diplomatiques

Cette page sombre de l’histoire des deux pays avait même conduit à la rupture des relations diplomatiques entre les deux États. Même si avant la crise, il y a eu beaucoup d’éléments qui montraient la fragilité des relations entre les deux pays, force est de constater que l’accrochage du 9 avril 1989 à Diawara, une localité située à l’Est du Sénégal, entre des bergers mauritaniens et des paysans sénégalais et au cours duquel deux Sénégalais sont tués, a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Et à partir de ce moment, la tension est montée, occasionnant de la violence de part et d’autre des deux pays.

Du 21 au 24 avril, au Sénégal, des boutiques de commerçants maures sont pillées et incendiées tandis qu’en Mauritanie, des Sénégalais sont tués ou mutilés. Face à la montée de la violence, chacun des pays entreprend le rapatriement de ses ressortissants. L’État d’urgence et le couvre-feu sont instaurés sur la région de Dakar afin de contrôler les débordements de foules surexcitées. L’escalade est ainsi vite évitée.

Abdou Diouf, le président de la république du Sénégal ordonna à l’armée sénégalaise de protéger les ressortissants mauritaniens en les amenant au bataillon du train pour leur rapatriement. 120 mauritaniens d’une part et 70.000 Sénégalais de l’autre, sont rapatriés dans leurs pays d’origine. Plusieurs pertes en vie humaine sont aussi dénombrées. Une situation qui avait conduit à la rupture des relations diplomatiques des deux pays le 21 août 1989.

Comment le pire a été évité ?

Après l’éclatement de cette crise, des trésors diplomatiques ont été déployés dans les deux États pour désamorcer la bombe de la crise. Le président malien Moussa Traoré, a été le premier à initier une médiation. Mais celle-ci ne fut pas concluante.

Le président égyptien Housni Moubarak, par ailleurs président en exercice de l’organisation de l’union africaine, initie à son tour une médiation, en envoyant son ministre des Affaires étrangères Boutros-Ghali. Mais à en croire l’ancien président de la République sénégalais d’alors, Moubarak a commis une erreur tactique. Ce dernier, dans sa conversation téléphonique avec Taya, son homologue mauritanien, lui fit comprendre que le président sénégalais était dans son bureau et qu’il était d’accord avec le plan proposé. « Taya dut certainement se dire qu’il y avait un piège quelque part, et se garda de donner une suite à cette tentative de médiation », soupçonne Abdou Diouf. Finalement, c’est la médiation française qui sera payante.

Le 23 mars 1989, Claude Silberzahn, jusque-là préfet et homme de cabinet effacé, est promu directeur de la Direction générale de sécurité extérieure (DGSE). C’est l’amorce d’une nouvelle politique du service secret français, qui inaugure l’ère des médiations. C’est ainsi que chaque camp a envoyé un représentant personnel et les négociations commencèrent à la caserne Mortier, siège de la DGSE à Paris.

Le Sénégal était représenté par le chef d’état-major particulier du président Abdou Diouf, le général Doudou Diop et la Mauritanie par le conseiller diplomatique du président Taya. « Ils se rencontrèrent en toute confidentialité et aplanissent toutes les difficultés, sans que personne le sache », rapporte l’ancien président de la République du Sénégal dans ses mémoires. Les rapports diplomatiques entre les deux États sont finalement rétablis en avril 1992, mais la frontière ne sera rouverte que le 2 mai 1992.

L’exploitation des ressources naturelles, gaz de paix !

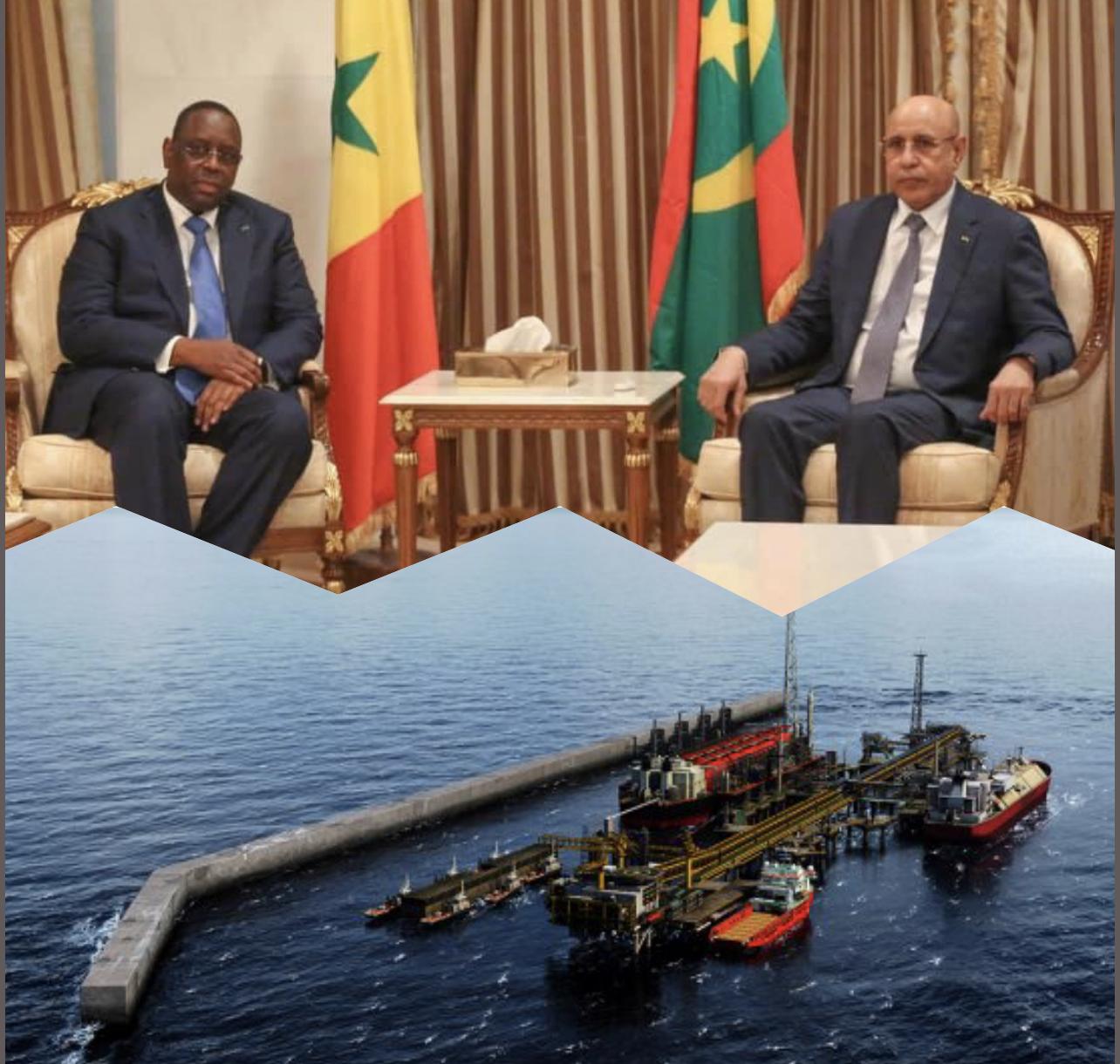

Aujourd’hui, 9 avril 2022, 33 ans après cette crise diplomatique de 1989, qui avait opposé les deux États, une nouvelle page s’ouvre dans les relations entre le Sénégal et la Mauritanie, avec notamment l’exploitation du gaz découvert au large des côtes sénégalo-mauritaniennes.

Le gisement de gaz découvert en 2015 par Kosmos Energy a déjà fait l’objet d’un premier accord signé en février 2018 par les deux pays. Il s’agit d’un accord «de coopération internationale portant sur l’exploitation du gisement de gaz de Grand Tortue-Ahmeyin et réglant le développement de l’exploitation et le partage des ressources, ainsi que les conditions de règlement des litiges ». C’est dans ce cadre qu’en décembre 2018, les deux pays ont signé des accords nécessaires avant le lancement de l’exploitation à l’horizon 2022.

Un communiqué du ministère du Pétrole et du gaz renseignait dans ce sens, que cette étape marque l’entente des deux voisins sur la « fiscalité applicable aux sous-traitants de ce projet transfrontalier, l’accord de financement des deux compagnies nationales (Petrosen côté sénégalais et Smhpm côté mauritanien)… »

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Senegal, suivez Africa-Press