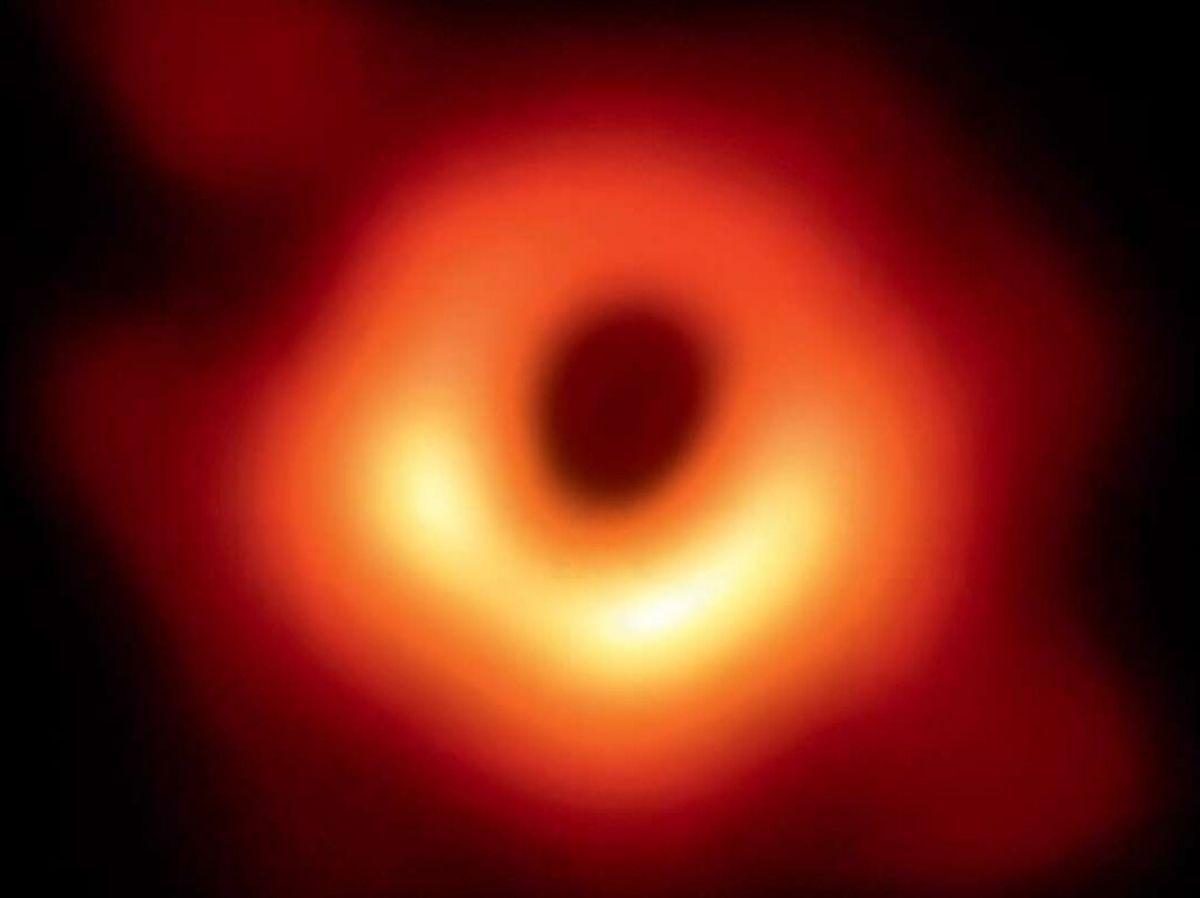

Africa-Press – Tchad. Pour notre équipe, voir cette image et comprendre son impact en astronomie et en physique a suscité un mélange de stupéfaction, d’émerveillement, de fierté, de respect et d’humilité », écrivait en 2020 l’astrophysicien américain Sheperd Doeleman, lors de la remise du Breakthrough Prize en physique fondamentale à la collaboration de 347 scientifiques qui a permis de capter la première image d’un trou noir.

Cette image historique a été dévoilée le 10 avril 2019. « Pour ceux d’entre nous qui avions travaillé plus de vingt ans sur ce projet, se souvient le chercheur, c’était un moment qui justifiait tous les efforts. L’impression que l’Univers nous avait enfin laissé entrevoir quelque chose de caché depuis l’aube des temps. » De fait, un trou noir – a fortiori les trous noirs supermassifs qui occupent le cœur de nombre de galaxies – est un objet céleste dont le champ gravitationnel est si intense que rien, pas même la lumière, ne peut s’en échapper. Il déforme l’espace-temps et demeure invisible, à l’exception de ses effets sur la matière et la lumière qui s’en approche.

Ces effets ont été d’abord simulés, à la fin des années 1970, par le Français Jean-Pierre Luminet, qui a montré que l’horizon des événements – la ligne de non-retour au-delà de laquelle toute information disparaît irrémédiablement dans le trou noir – et la gravité intense de cet astre devraient créer une zone sombre entourée d’un anneau de lumière.

Au fil des ans, les simulations théoriques se sont précisées, et en 2000, l’astrophysicien allemand Heino Falcke théorise le concept de « l’ombre du trou noir ». Il désigne ainsi la région sombre qui se découpe au sein du rayonnement électromagnétique émis par la matière chaude orbitant autour du trou noir. Cette silhouette résulte des effets de déflexion de la lumière à proximité de l’horizon des événements: l’ombre a ainsi un diamètre plus grand que ce dernier.

Dans ce même article, Heino Falcke propose d’utiliser l’interférométrie radio à très longue base (VLBI, selon l’acronyme anglais) à des longueurs d’onde millimétriques pour observer l’ombre du trou noir supermassif au centre de la Voie lactée, Sagittarius A* (Sgr A*). Il défend ensuite activement cette idée, à l’époque jugée très spéculative. Et en 2013, il parvient à obtenir une subvention de 14 millions d’euros du Conseil européen de la recherche pour soutenir ce projet, en vue de tester la théorie de la relativité générale.

La technique d’interférométrie à très longue base, testée pour la première fois en 1967, consiste à faire fonctionner simultanément des radiotélescopes, souvent séparés par des milliers de kilomètres, comme s’ils formaient un unique télescope d’une taille correspondant à la distance entre les antennes. Mais dans les années 1990, le pouvoir de résolution des instruments demeure insuffisant pour distinguer l’horizon des événements. « Il fallait faire progresser la technologie pour que la VLBI fonctionne à des fréquences très élevées, explique Sheperd Doeleman. En effet, le gaz de la Voie lactée situé entre la Terre et Sgr A* diffuse les ondes radio à basse fréquence, brouillant toute image possible ; à 230 gigahertz [GHz], cet effet s’atténue. D’autre part, le gaz chaud autour des trous noirs supermassifs est opaque aux ondes radio jusqu’à environ 230 GHz: il fallait donc atteindre cette fréquence pour voir à travers ce gaz jusqu’à l’horizon. »

Le chercheur et son équipe développent de nouveaux instruments à large bande, augmentant considérablement la gamme de fréquences captées, et donc leur sensibilité. Dans le même temps, ils parviennent à combiner les signaux des 66 antennes du réseau Alma, au Chili, afin qu’elles fonctionnent comme une seule grande antenne. « Mais, même avec ces avancées, rien ne garantissait que l’horizon du trou noir serait visible « , remarque Sheperd Doeleman.

Un radiotélescope virtuel à l’échelle de la Terre

En 2006 et 2007, le chercheur et son équipe déploient plusieurs expériences en utilisant trois antennes situées à Hawaii, en Arizona et en Californie. « Ces débuts furent exaltants, se remémore l’astrophysicien. Monter au sommet du Mauna Kea pour les premières expériences donnait l’impression d’être de véritables explorateurs, prêts à cartographier l’inconnu. Il fallait transporter des horloges atomiques sur chaque site et installer notre instrumentation sur mesure, sans savoir si elle fonctionnerait. Notre première tentative a échoué. Ce fut un coup dur. En 2007, nous avons ajouté le site californien, et cette fois nous avons détecté l’horizon de Sgr A*. Ce fut une révélation. Dès lors, le chemin était tracé. »

Cette première convainc d’autres observatoires sur plusieurs continents de les rejoindre. Le projet Event Horizon Telescope (EHT) est lancé. De 2008 à 2012, une série d’expériences démontre que la technique de VLBI peut atteindre la précision requise pour imager un trou noir en faisant coopérer un réseau de télescopes, synchronisés à l’aide d’horloges atomiques, et ainsi créer un radiotélescope virtuel d’un diamètre équivalent à celui de la Terre. L’une des plus grandes difficultés, souligne Heino Falcke, était de composer avec « des cultures différentes, des télescopes différents, des flux de financement différents et une manière totalement nouvelle de faire ce type de science en radioastronomie. »

En 2017, le réseau est constitué de huit radiotélescopes. Leur première cible sera le trou noir central de la galaxie M87. Bien qu’il soit près de 20.000 fois plus distant que Sgr A*, il est bien plus massif avec 6,5 milliards de masses solaires, contre 4 millions de masses solaires pour ce dernier. Avec un horizon des événements plus grand, son diamètre angulaire apparent sur le ciel est ainsi comparable à celui de Sgr A* malgré la distance. Ses caractéristiques (rotation, variation de la luminosité, turbulence du gaz) sont aussi plus simples à analyser que celles de Sgr A*. Enfin, parce qu’il est situé hors de la Voie lactée, son image est moins perturbée par la diffusion provoquée par le milieu interstellaire dense de notre galaxie, qui brouille les ondes radio à basse fréquence, en particulier en direction du centre galactique.

Durant quatre nuits du début avril 2017, sept télescopes pointent leurs antennes au même moment vers M87, tandis que celui du pôle Sud, d’où M87 n’est pas visible, enregistre les caractéristiques d’autres sources qui serviront à calibrer les tombereaux de données stockées sur 1024 disques durs. Ceux-ci rejoindront ensuite l’Institut Max-Planck de radioastronomie, à Bonn, en Allemagne et l’observatoire Haystack du MIT, près de Boston (États-Unis). Pour que leurs supercalculateurs puissent traiter ces données, il a fallu au préalable développer des techniques spécifiques d’analyse et de traitement. « Cela a nécessité des années d’efforts d’une large équipe, testant sans relâche la chaîne de traitement sur des images simulées « , souligne Sheperd Doeleman.

En 2018, lorsque se concrétisent les premières ébauches d’images, « nous avons immédiatement reconnu la forme annulaire. Après un dîner où l’on m’a montré ces données, je suis retourné dans mon bureau et j’ai rapidement calculé la taille de l’anneau: elle correspondait aux prédictions d’Einstein ! »

La science-fiction transformée en réalité

La première image de l’ombre d’un trou noir confirme en effet de manière spectaculaire la validité de la théorie de la relativité générale à la limite d’un trou noir – un des rares endroits de l’Univers où elle aurait pu s’effondrer. « C’était un rêve qui se concrétisait, se souvient Heino Falcke. Nous avons transformé la science-fiction en réalité. C’est un privilège que d’assister à l’écriture de l’histoire de la science et de pouvoir y contribuer. » Les scientifiques ont utilisé cette image et les suivantes – celle qui montre la structure du champ magnétique de M87*, en 2021, et celle de Sgr A* en 2022 – pour étudier comment les trous noirs se nourrissent et croissent.

La collaboration internationale s’attache maintenant à réaliser des films montrant la dynamique de la matière qui s’écoule en spirale vers l’horizon des événements: le temps qu’elle met à en faire le tour fournira des indications sur la taille du trou noir. Pour cela, un nouveau télescope est construit en Namibie afin d’améliorer le réseau mondial de l’EHT.

« Nous soumettons également une proposition à l’ESA pour envoyer trois antennes paraboliques dans l’espace, afin de décupler la netteté des images des trous noirs et révéler leurs derniers secrets, indique Heino Falcke. Par exemple, peut-on vraiment extraire de l’énergie de leur rotation, comme le suggèrent les modèles? »

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Tchad, suivez Africa-Press