Africa-Press – Togo. « On sait tout depuis 1979 ». Volontiers provocateur, Jean Jouzel minimise ainsi le travail de milliers de scientifiques depuis la création du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec), en 1988, jusqu’à nos jours. 1979, c’est l’année où le météorologue américain Jule Charney (1917-1981) présente au Sénat des États-Unis les conclusions des premiers modèles climatiques construits dans les années 1960. « Ce rapport affirme qu’avec un doublement des gaz à effet de serre, la température de la planète augmentera de 3 °C en quelques décennies, ce qui est en train de se passer « , poursuit le réputé climatologue français.

Cette très remarquable prédiction scientifique ne saurait cependant occulter les progrès accomplis dans la compréhension du fonctionnement de la Terre. Depuis le début de ce siècle, les interactions entre l’atmosphère, l’océan, la cryosphère et la biosphère – ce tissu vivant regroupant végétaux, champignons, micro-organismes et animaux -, sont décrites de plus en plus finement. Les connaissances sur notre planète ont littéralement explosé.

En 1979, Jule Charney et ses collègues n’ont à leur disposition que des ordinateurs en cours de développement de leur puissance et les premiers satellites utilisés pour affiner les prévisions météo. Mais ils bénéficient déjà d’une couverture sérieuse, au moins dans l’hémisphère Nord, des relevés de températures et de précipitations des stations météo remontant à la fin du 19e siècle. C’est sur ces fondations que vont s’inscrire plus de trois décennies de modestes avancées, de petits pas en avant, d’amassement patient de données de plus en plus précises qui caractérisent la science en marche.

« Des instruments de mesure de plus en plus pertinents, une augmentation des puissances de calcul numérique ont permis de confirmer les affirmations du rapport Charney « , explique Jean Jouzel. Aujourd’hui, plus d’une centaine de modèles climatiques gérés par une cinquantaine de laboratoires ingèrent les données enregistrées partout dans le monde, ce qui permet d’affiner les scénarios élaborés pour décrire le climat du futur.

Des millions d’instruments de mesure ont été déployés

Car la création du Giec a complètement révolutionné des sciences de la Terre encore balbutiantes. « Il a fallu répondre aux deux questions que les politiques nous posaient: le changement climatique est-il réel? Quelle est la part de la responsabilité humaine? « , se souvient Jean Jouzel. La réponse a été très progressive.

En 1990, le premier rapport du Giec fait 180 pages et répond « on ne sait pas ». Le second rapport de 1995 dit « peut-être ». Le troisième en 2001 « probablement », le quatrième (2007) et le cinquième (2014) « très probablement ». En 2022, à la sixième livraison, il ne fait plus de doute pour la communauté scientifique que le changement climatique est en cours et qu’il est d’origine humaine. Ce sixième rapport fait plus de 20.000 pages.

Pour en arriver là, il a fallu déployer des millions d’instruments de mesure. Les flux de carbone entre les végétaux et l’atmosphère sont mesurés dans des tours échafaudées aux cœurs des massifs forestiers dans le monde entier. La respiration des sols, des marais, des tourbières, des prairies est traquée par des capteurs au sein de placettes représentatives d’écosystèmes de plusieurs millions d’hectares. La masse des glaciers continentaux, les inlandsis du Groenland et de l’Antarctique, la banquise de la mer Arctique sont surveillés d’abord par des campagnes scientifiques in situ, puis par l’imagerie satellite.

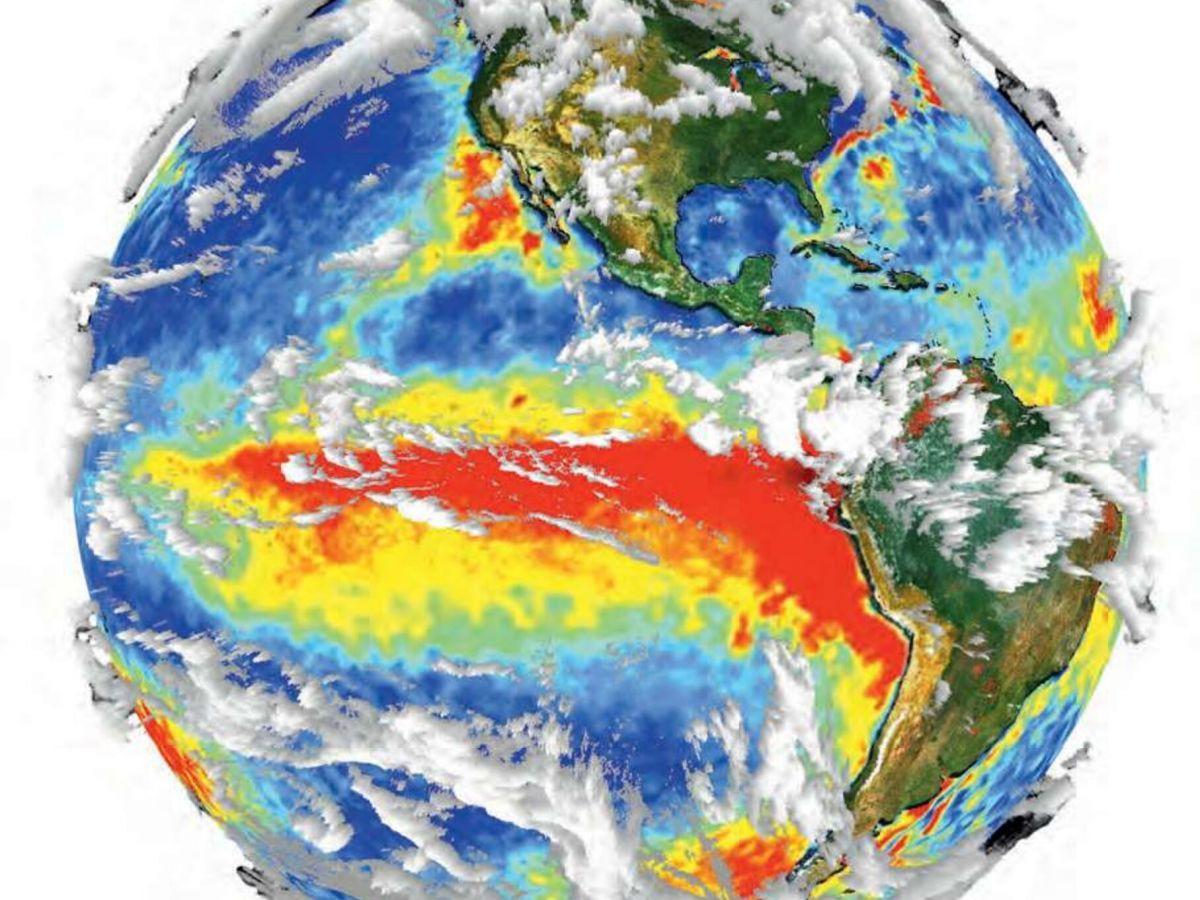

Le déploiement d’instruments scientifiques de plus en plus sophistiqués explique en grande partie les progrès obtenus. C’est particulièrement vrai pour l’océan. Jusque dans les années 1950, ils ne sont connus qu’en surface avec des mesures de température et de salinité de l’eau. Ce qui se passe dessous, c’est l’inconnu. Dans les années 1990, le programme international World ocean circulation experiment (Woce) débute les mesures de salinité, de température et de pression en profondeur. Au début des années 2000, l’Unesco lance le programme Argo d’installation de bouées scientifiques capables de mesurer des paramètres physico-chimiques jusqu’à 2000 mètres de profondeur. Il y en a 4000 aujourd’hui. Surtout, l’imagerie satellitaire change tout.

Désormais, des dizaines de satellites enregistrent l’activité planctonique et donc l’absorption du carbone par l’océan, les évolutions de la glace de mer, les variations de température en instantané et jusqu’aux différences de niveaux de surface qui trahissent les courants. On comprend mieux les échanges entre l’atmosphère et l’océan, entre l’atmosphère et les continents, entre l’atmosphère et les zones englacées. Les flux de CO2, le principal gaz à effet de serre, font alors l’objet de bilans de plus en plus précis, désormais fournis annuellement par le Global carbon project (GCP).

Il faut aussi comprendre en quoi la période actuelle de changement climatique est absolument unique dans l’histoire de la Terre. En 1957, le glaciologue français Claude Lorius comprend qu’il est possible de reconstituer les climats du passé grâce aux bulles d’air emprisonnées dans les couches de glace. En janvier dernier, les chercheurs du programme international Beyond epica-oldest ice (BE-OI) ont annoncé avoir réussi l’extraction de carottes vieilles de 1,2 million d’années au sein de la calotte glaciaire de l’Antarctique.

Les échantillons sont en cours d’analyse. Ils vont permettre de reconstituer avec une précision inégalée les fluctuations climatiques naturelles induites par la distance au Soleil et l’obliquité de la planète. Ces travaux permettent de comprendre le caractère inédit du réchauffement en cours. Les variations de teneur en CO2 mettent des milliers d’années à s’opérer quand la hausse actuelle des températures est intervenue en moins de deux siècles.

Des événements météo influencés par l’activité humaine

Les progrès des modèles informatiques ont été tels qu’aujourd’hui, les climatologues peuvent précisément attribuer à l’influence humaine des événements météorologiques de plus en plus violents. Depuis 2015, un nouveau domaine scientifique s’est ouvert, celui de l’attribution. « Il s’agit de déterminer si un événement est un fait rare qui sort des probabilités ou s’il s’inscrit normalement dans un système, par exemple le fonctionnement de l’atmosphère, où des événements grands et petits reviennent plus ou moins périodiquement « , explique Davide Faranda, chercheur au Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement (LSCE).

Les modèles ont tellement gagné en précision que l’on peut désormais comparer, par exemple, un cyclone intervenu dans l’atmosphère actuelle, d’une concentration en CO2 de 420 parties par million (ppm), avec ce qu’il aurait été dans une atmosphère à 280 ppm telle qu’elle était au début de l’ère industrielle.

Dans ces premières vingt-cinq années du 21e siècle, la science du climat a ainsi prouvé définitivement le risque encouru par l’humanité d’un changement brutal de son environnement. Le Giec en a été récompensé par le prix Nobel de la paix en 2007. Ses résultats scientifiques servent de base aux 195 États signataires de la Convention onusienne sur le changement climatique pour décider des politiques d’atténuation des gaz à effet de serre et d’adaptation à des conditions météorologiques qui changent.

En 2015, l’accord de Paris enjoint la communauté internationale à tout faire pour limiter la hausse de la température mondiale « en dessous de 2 °C ». Il s’agit de sortir de la combustion des énergies fossiles pour adopter les énergies renouvelables.

Un bilan très mitigé, dix ans après l’accord de Paris

Pour son dixième anniversaire, le bilan de cet accord est très mitigé. En 2024, les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont continué d’augmenter alors qu’elles devraient déjà avoir commencé à baisser. Le pétrole, le gaz naturel et le charbon restent les premières sources énergétiques utilisées.

Mais les plus optimistes font remarquer que le photovoltaïque et l’éolien, deux sources marginales d’électricité au début du siècle, sont aujourd’hui celles qui se développent le plus vite à des coûts de plus en plus faibles, au point que les investissements dans le solaire et le photovoltaïque ont dépassé ceux dans les énergies fossiles pour la première fois en 2024.

La prévision de Jule Charney est cependant en cours de réalisation. Pour la première fois en 2024, la hausse de la température mondiale a dépassé 1,5 °C. Une inversion de la courbe est espérée pour le début de la prochaine décennie, au mieux. « On joue avec le feu « , s’inquiète Jean Jouzel.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Togo, suivez Africa-Press