Africa-Press – Togo. “Je lisais des manuscrits sur de la théologie, de la grammaire ou des mathématiques et j’ai commencé à remarquer des petits textes médicaux un peu partout, souvent dans les marges. Je les notais et la liste s’est allongée”, s’amuse Carine van Rhijn, directrice de la section d’histoire médiévale à l’Université d’Utrecht (Pays-Bas). Elle a alors montré la liste à une collègue et le projet de réunir le plus de manuscrits possibles sur la médecine du haut Moyen Âge est né (lire l’encadré ci-dessous).

Les trois grandes périodes du Moyen Âge

Les historiens s’accordent pour diviser le Moyen Âge en trois grandes périodes:

– le haut Moyen Âge s’étendant du Ve au XIe siècle

– le Moyen Âge central s’étendant du XIe au XIVe siècle

– le bas Moyen Âge allant du XIVe au XVIe siècle.

Financé par la British Academy, le catalogue en ligne recense un peu moins de 200 textes médiévaux entre la fin du Ve siècle et le XIe siècle. Voué à s’agrandir et couvrir une période plus récente du Moyen Âge, il est intégralement accessible avec le lien cliquable des manuscrits et des passages.

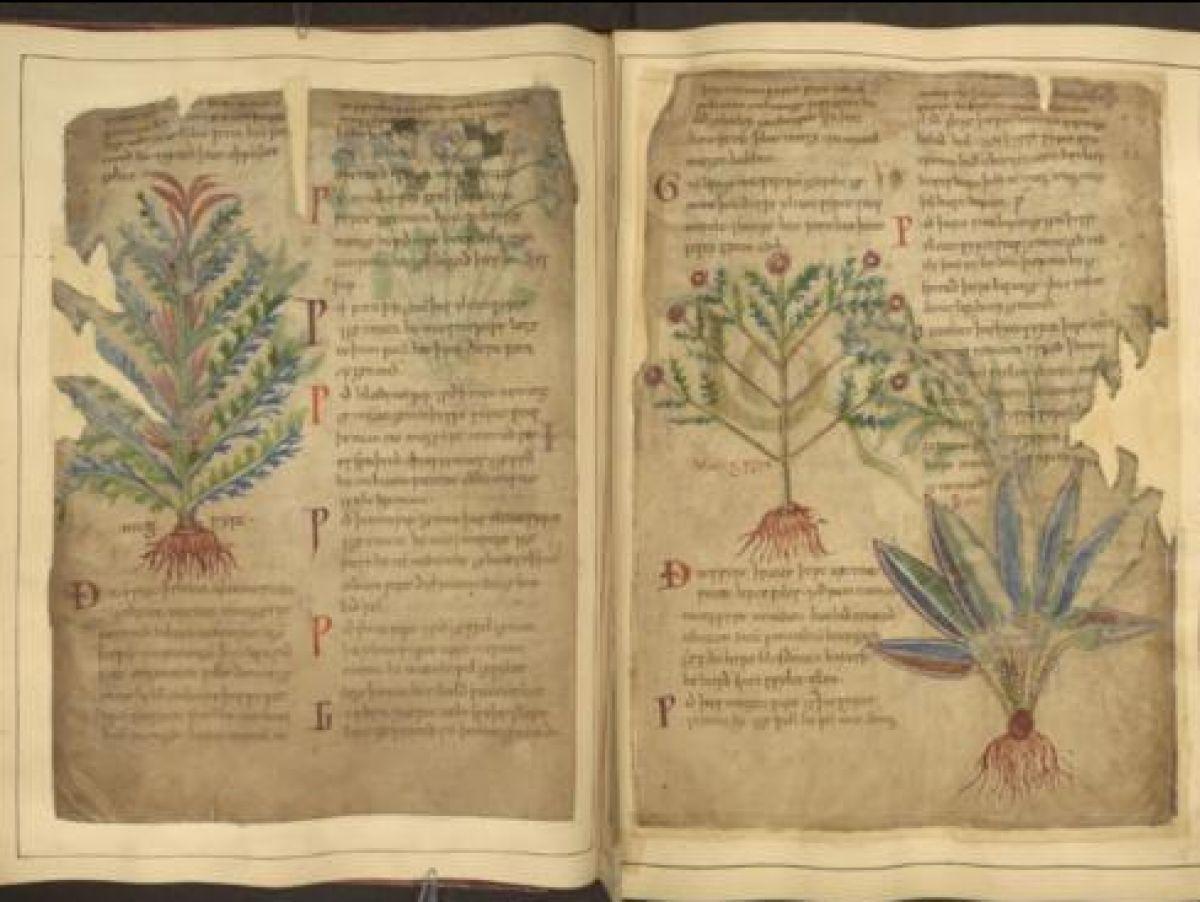

Alors à quoi ressemblent ces recettes et indications médicales? “Elles sont très pratiques, pour résoudre des problèmes médicaux quotidiens”, soulève Carin van Rhijn. Si certaines relèvent de la croyance: prières, amulettes sacrées, d’autres relèvent de mélanges d’ingrédients, souvent des plantes, parfois des animaux ou des minéraux.

Lézard séché, crâne de vautour ou noyau de pêche

Parmi les exemples les plus loufoques recensés dans le catalogue, un shampoing à partir de lézard séché pour rendre ses cheveux plus souples, ou bien un crâne de vautour enveloppé dans une peau de loup pour soulager les migraines.

“Il existe énormément de recettes contre les maux de tête, comme un mélange de rose et de noyaux de pêche appliqué sur la tête”, décrit l’historienne. Ou bien un mélange de vin et de graine de pavot pour s’endormir, ou alors une boisson pour lutter contre la chaleur. Certains remèdes pourraient même vraiment marcher ! Une étude publiée en 2015 et poursuivie en 2020 a évalué qu’un remède (non présent dans le catalogue) vieux de 1000 ans, à base d’oignon, d’ail, de vin et de sels biliaires (sécrétés par le foie) était vraiment efficace ! Utilisé à l’époque contre des infections oculaires, les chercheurs ont montré que la décoction tuait des biofilms d’une bactérie antibiorésistante, Staphylococcus aureus.

“Ils avaient une connaissance botanique énorme. Et selon qu’on utilise les feuilles, les racines, qu’on les broie ou fasse sécher, les possibilités sont infinies”, décrit l’historienne. “N’importe qui pouvait en préparer, les plantes poussaient dans les champs ou dans les jardins”. En particulier dans les monastères, dotés de jardins de simples médicinaux. Mais l’historienne recommande de ne pas tester ces recettes. « Il y a parfois des ingrédients vraiment dangereux comme du mercure ou du plomb », prévient-elle. L’intérêt du catalogue n’est pas de recenser les recettes les plus bizarres et farfelues, mais de mieux comprendre la mentalité de l’époque et la médecine appliquée.

Les annotations des lecteurs, reflets d’une médecine large

“La particularité de notre catalogue, c’est que ce ne sont pas de grands traités. Mais des bouts de textes médicaux dans des ouvrages tout sauf médicaux”, évoque Carine Van Rhijn. “Cette découverte va à l’encontre de la vision que l’histoire avait d’une médecine très spécialisée, possédée par les moines et quelques personnes érudites. Même si l’on reste dans un cercle restreint de personnes sachant lire et écrire, on a affaire à un groupe plus large et une manière de penser la médecine très différente”. Les livres passent de mains en mains, les annotations sur les marges s’ajoutent, reflets des pensées des lecteurs. “Ce savoir circulait et était jugé utile, sinon il ne serait pas noté sur du parchemin, très cher”, appuie l’historienne.

“La médecine savante héritée de l’Antiquité a beau être contrôlée par les moines qui savaient lire et écrire, il y avait forcément des guérisseurs dans les villes et les campagnes”, ajoute Laurence Moulinier-Brogi, professeure d’histoire médiévale à l’université Paris Nanterre. Mais ce ne sont pas elles ou eux qui possédaient la capacité de mettre des remèdes par écrit. La connaissance se fondait sur des recettes ancestrales, fondées sur l’expérience, et se transmettait largement de manière orale.

Ce manuscrit présente une curieuse recette en marge: un shampoing au lézard. La note indique: « Pour des cheveux souples. Enduisez toute la tête de sarriette d’été fraîche, de sel et de vinaigre. [Puis] frottez-la avec les cendres d’un lézard vert brûlé, mélangées à de l’huile. »

La théorie des humeurs et des signatures ont marqué la médecine du Moyen Âge

La théorie des signatures fut ainsi un élément du raisonnement thérapeutique pendant plusieurs siècles. On cherchait à définir les vertus des plantes d’après certaines particularités de leur conformation ou même des sucs qu’elles sécrètent: la citrouille, le chou pommé ou le melon étaient ainsi censés combattre les maux de tête car ressemblant à une tête humaine, par exemple.

La théorie des humeurs, créée par Hippocrate, a également joué un rôle prépondérant dans l’histoire de la médecine jusqu’au XIXe siècle. Elle soutenait que quatre humeurs, ou fluides corporels, détenaient le secret de la santé: le sang, les mucosités, la bile jaune et la bile noire. Un bon mélange constituait une bonne santé et au contraire la prépondérance d’une humeur particulière entraînerait des maladies.

Et au contraire d’une idée reçue, la religion ne rejetait pas la médecine. “Si vous vouliez aller au paradis, vous deviez être un bon chrétien, donc prendre soin de votre âme, mais aussi de votre corps”, rappelle Carine Van Rhijn.

Laurence Moulinier-Brogi se réjouit en tout cas de la création de ce catalogue: “On connaît beaucoup moins l’histoire de la médecine pour cette période du Moyen Âge”, déplore-t-elle. Surtout que le dernier catalogue, pour les manuscrits conservés en France, date de 1965, écrit par le médecin français Ernest Wickersheimer. “La plupart des manuscrits que nous avons étudiés sont numérisés, donc il y a encore énormément de matière à découvrir dans les manuscrits non-numérisés”, se réjouit Carine Van Rhijn.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Togo, suivez Africa-Press