Africa-Press – Cameroun. EN GUISE DE PRÉAMBULE

Le système immunitaire, une mécanique complexe pour protéger l’organisme et assurer sa survie…

Le système immunitaire est le garde du corps d’une large majorité des organismes vivants. Un ensemble complexe de cellules, de tissus et d’organes qui travaillent de concert pour les défendre contre les agressions extérieures, en particulier microbiennes. Comment cette défense s’organise-t-elle ? Une fois que le système immunitaire a identifié les éléments étrangers à l’organisme (antigènes), il lance une réponse immunitaire adaptée pour les neutraliser et réparer leurs méfaits dans les tissus endommagés. Des attaques qu’il mémorise afin de répondre plus vite encore et de manière plus efficace en cas d’une nouvelle attaque par le même agent pathogène.

… en coopération avec le système nerveux

La réponse immunitaire induit des processus inflammatoires qui sont détectés par le système nerveux. S’en suit une cascade de signaux aboutissant à une sensation de douleur au sein du cerveau. Le lien entre douleur et inflammation est connu depuis très longtemps. Ce qui l’est moins est le lien qu’il existe entre cette réaction du système nerveux et la capacité de l’organisme à se défendre contre les agressions extérieures, à réparer les lésions dans les tissus et à garantir l’homéostasie. Pour comprendre ces liens entre le système nerveux et le système immunitaire, Sophie Ugolini et son équipe se sont lancés dans un programme de recherche multidisciplinaire. Grâce à des approches innovantes basées sur des modèles d’étude qui combinent des outils expérimentaux utilisés par les neurosciences et les immunologistes, ils espèrent découvrir de nouveaux mécanismes impliqués dans notre résistance aux infections et aux maladies inflammatoires.

Sophie Ugolini, quelle est la genèse de vos travaux sur les liens unissant le système nerveux et le système immunitaire ?

S.U: Je suis depuis toujours animée par des questionnements liés au rôle de notre cerveau sur notre capacité à surmonter ou éviter les maladies. J’ai longtemps hésité à m’orienter vers des études de psychiatrie ou de psychologie. Mais j’ai finalement opté pour une discipline tout aussi passionnante: l’immunologie. Le système immunitaire est un système fascinant qui nous permet de survivre dans un monde rempli de dangers et en perpétuelle évolution. Il m’est apparu assez vite que si je voulais saisir les mécanismes complexes qui régissent le fonctionnement de ce système, il me fallait d’abord travailler aux échelles cellulaires et moléculaires. Au cours de mon doctorat et de mes séjours post-doctoraux, j’ai étudié les réponses apportées par le système immunitaire aux agressions de certains agents pathogènes, toujours guidée par la même interrogation: Comment le système immunitaire, confronté aux fluctuations permanentes et inattendues du monde microbien, procède-t-il pour protéger l’organisme des agresseurs et restaurer l’homéostasie, l’équilibre interne de l’organisme ? Cependant, j’ai toujours gardé en toile de fond les questionnements suivants: Quels sont les pouvoirs de notre système nerveux ? Quels liens entretient-il avec notre système immunitaire ? De l’échelle moléculaire à l’organe, comment chaque élément contribue-t-il à l’harmonie globale du système et à la cohérence des réponses aux agressions extérieures ? Répondre à ces questions complexes, parfois proches du questionnement philosophique, nécessitait une vision élargie et des approches nouvelles. Cette quête m’a conduite à créer des ponts entre les neurosciences et nos travaux en Immunologie.

Quels mécanismes régissent cette homéostasie ?

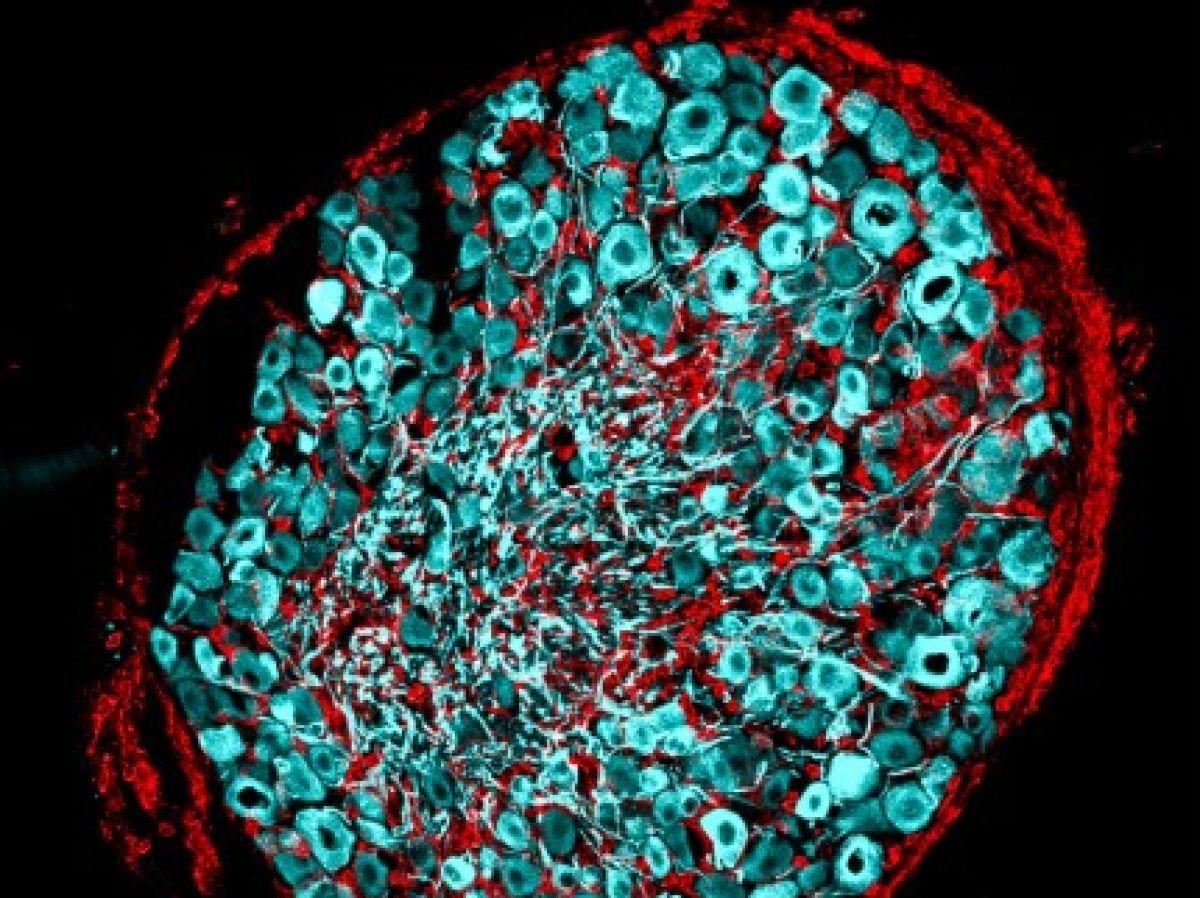

S.U: Lorsqu’un agent pathogène pénètre dans notre organisme, notre système immunitaire délivre une réponse dirigée à son encontre pour le neutraliser. Une réponse qui, entre autres, génère une inflammation dans le tissu infecté. Cette réponse immunitaire est bénéfique mais a aussi un coût pour l’organisme: nous sommes fiévreux, nous avons mal, des lésions apparaissent dans certains tissus. Ce coût peut devenir trop élevé si la réponse immunitaire devient excessive ou chronique: dans ce cas, les cellules du système immunitaire finissent par attaquer non seulement les pathogènes mais également des cellules saines environnantes qui sont à préserver. Ainsi, pour ne pas devenir à son tour pathologique, le système immunitaire doit être régulé. Régulé comment ? Par quels mécanismes ? Pour répondre à ces questions, j’ai étudié le rôle de différents types de cellules ou molécules: les lymphocytes T, les anticorps, les cellules « natural killer » (NK), les macrophages, les neutrophiles… dans différentes conditions pathologiques, infectieuses ou tumorales. Nos travaux ont montré que des réponses efficaces nécessitent une coopération entre de nombreux types cellulaires et sont hautement régulées.

En quoi votre intuition d’une coopération possible entre le système nerveux et le système immunitaire est-elle visionnaire ?

S.U: Longtemps, le champ d’étude des immunologistes et celui des neurobiologistes ont constitué deux mondes séparés et distincts. Jusqu’à récemment, les principales études en neuroimmunologie concernaient les maladies inflammatoires du cerveau ou les maladies auto-immunes. Dans ces contextes pathologiques les études portaient principalement sur le rôle toxique d’une suractivation immunitaire sur le système nerveux. Mon questionnement allait dans la direction inverse: le système nerveux régule-t-il l’immunité ? Au départ, c’est parti d’une l’intuition: le système nerveux régule de nombreuses fonctions physiologiques, pourquoi ne régulerait-il pas aussi la réponse immunitaire ? Cependant, pour passer de l’intuition à la démonstration, il fallait trouver des approches expérimentales pertinentes, nouvelles et adaptées. Grâce aux liens amicaux et professionnels que j’entretenais avec le neurobiologiste Aziz Moqrich (IBDM, Marseille), j’ai pu commencer à travailler avec des outils utilisés par les neurosciences. Ces outils, qui permettent notamment de travailler avec des modèles de souris dépourvues de neurones sensoriels, allaient me permettre de donner un tour nouveau à mes recherches.

Comment êtes-vous parvenue à la déduction que certaines cellules nerveuses jouaient un rôle essentiel dans la régulation de la réponse immunitaire ?

S.U: En 2014, bien que je ne disposais que de résultats préliminaires, j’ai eu la chance d’obtenir un financement très conséquent attribué par le Conseil européen de la Recherche (ERC). Un soutien en or pour des projets comme le mien, exploratoires, risqués et ambitieux. Cela m’a permis de créer, de consolider une équipe et de réaliser des expériences ambitieuses et risquées, nécessitant des investigations sur le long terme, pour explorer les interactions neuroimmunes. Des modèles de souris génétiquement modifiées nous ont permis de faire des découvertes importantes: entre autres celle du rôle régulateur des cellules du système nerveux sur la cicatrisation et l’immunité lors de certaines pathologies de la peau. Dans le cas de l’infection par le virus de l’herpès (HSV-1), les neurones nociceptifs, les récepteurs sensoriels de la douleur, sont les premiers neurones à s’activer. Suite à cette activation ces neurones jouent un rôle régulateur de l’immunité antivirale et limitent les dommages inflammatoires liées à l’infection. Dans le cas de l’exposition de la peau aux ultra-violets, responsables des coups de soleil, les neurones sensoriels modulent les réponses immunitaires locales en contrôlant l’inflammation et en réparant les lésions cutanées. De fil en aiguille, en cherchant à élucider les mécanismes de cette coopération entre neurones et cellules immunitaires, nous avons mis en évidence le rôle anti-inflammatoire de la molécule TAFA4, une molécule produite par certains neurones sensoriels qui agit sur les macrophages de la peau. À présent, nous cherchons à mieux comprendre l’implication d’autres molécules dans ce processus de régulations neuroimmunes.

Qu’en est-il du rôle joué par les « neurones des caresses » ?

S.U: En travaillant sur les neurones de la douleur, nous sommes parvenus à une découverte assez inattendue: les neurones impliqués dans la perception des caresses pourraient eux-aussi avoir un rôle immunomodulateur intéressant. En effet, le neuropeptide TAFA4, cette molécule aux propriétés anti-inflammatoire est produite spécifiquement par cette sous-population de neurones. Cela nous a conduit à formuler une hypothèse: au-delà du réconfort psychologique avéré, ces « neurones des caresses » ne produiraient-ils pas localement des molécules qui pourraient jouer aussi un rôle actif dans la régulation de l’inflammation ? Nous travaillons sur cette question. Un autre axe de recherche concerne le rôle du système nerveux central et du « stress », lié à l’inflammation et à la douleur. Dans des études antérieures, notre équipe avait montré que la production des hormones du stress entraînait des conséquences sur l’immunité. Grâce à de nouveaux modèles animaux, dans lesquels nous pouvons ôter les récepteurs de ces hormones dans certaines cellules immunitaires, nous allons pouvoir étudier le mécanisme d’action de ces hormones.

Que vous apporte le soutien de la Fondation Bettencourt Schueller ?

S.U: La recherche doit s’exercer sur le temps long et doit permettre de lancer des projets risqués et exploratoires. Seuls des financements d’envergure comme le financement Impulscience®, permettent de remplir ces objectifs. Le métier de chercheuse est passionnant, excitant, enrichissant mais peut parfois s’apparenter à un sport de combat. Nous devons nous battre en permanence, entre autres pour obtenir des financements. L’appui de la Fondation Bettencourt Schueller est un soutien majeur qui nous permet de mettre en œuvre des projets ambitieux en se focalisant essentiellement sur des questions scientifiques pendant 5 ans. C’est une chance et un luxe incroyable. Ce financement nous permettra de continuer à explorer le domaine émergent et complexe de la neuroimmunologie et de nous engager sereinement dans de nouvelles voies dont nous ignorons presque tout. Il nous permettra de laisser libre court à la composante exploratoire et créative de l’activité de recherche, terreau indispensable aux découvertes scientifiques. Grâce à ce financement, j’ai commencé à recruter des chercheurs et des chercheuses spécialisées dans l’étude du système nerveux qui vont consolider notre équipe. Nous espérons pouvoir partager nos découvertes et de nouvelles perspectives thérapeutiques avec le public dans les années qui viennent.

➽ Envie d’en découvrir plus: ✅ https://www.fondationbs.org/notre-communaute/laureats-et-projets/sophie-ugolini

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Cameroun, suivez Africa-Press