Africa-Press – Cameroun. En février 2024, un habitant de l’Oregon (Etats-Unis) contractait la peste bubonique après avoir été infecté par son chat. En juillet, c’est dans le comté de Pueblo qu’un nouveau cas a été signalé, selon les responsables de la Santé Publique du Colorado. Une enquête est en cours pour tenter d’éclaircir les circonstances de la contamination.

Les Etats-Unis comptent en moyenne 10 cas de peste par an

Connue pour son épidémie qui ravagea l’Europe au 14ème siècle, la peste est une infection bactérienne transmise par les animaux. Ce type de contamination porte le nom de « zoonose », du grec ancien « zôon » qui signifie animal, et « nósos » maladie. La peste bubonique est la forme la plus courante de cette infection. Elle se caractérise par des ganglions lymphatiques douloureux et gonflés, appelés « bubons ». Cette forme est fatale dans 30 à 60% des cas. Quand la peste atteint les poumons ou le sang, et si elle n’est pas traitée, elle est systématiquement mortelle. On parle respectivement de peste pulmonaire et septicémique.

Les Etats-Unis comptent en moyenne 10 cas de peste par an. Essentiellement dans l’ouest du pays, et surtout dans le Colorado. L’Europe en revanche ne compte plus aucun cas. En France, le dernier remonte à 1945, en Corse. « La peste est une maladie rare, mais chaque année, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) reçoit plusieurs centaines de signalements dans le monde. Dont la majorité provient de Madagascar: entre 200 et 400 cas par an », rappelle Javier Pizarro-Cerda, directeur de l’Unité de Recherche Yersinia et du centre collaborateur OMS pour la peste à l’Institut Pasteur.

Pour comprendre pourquoi certaines régions sont particulièrement touchées, regardons de plus près comment se transmet cette maladie.

Comment la peste se transmet-elle ?

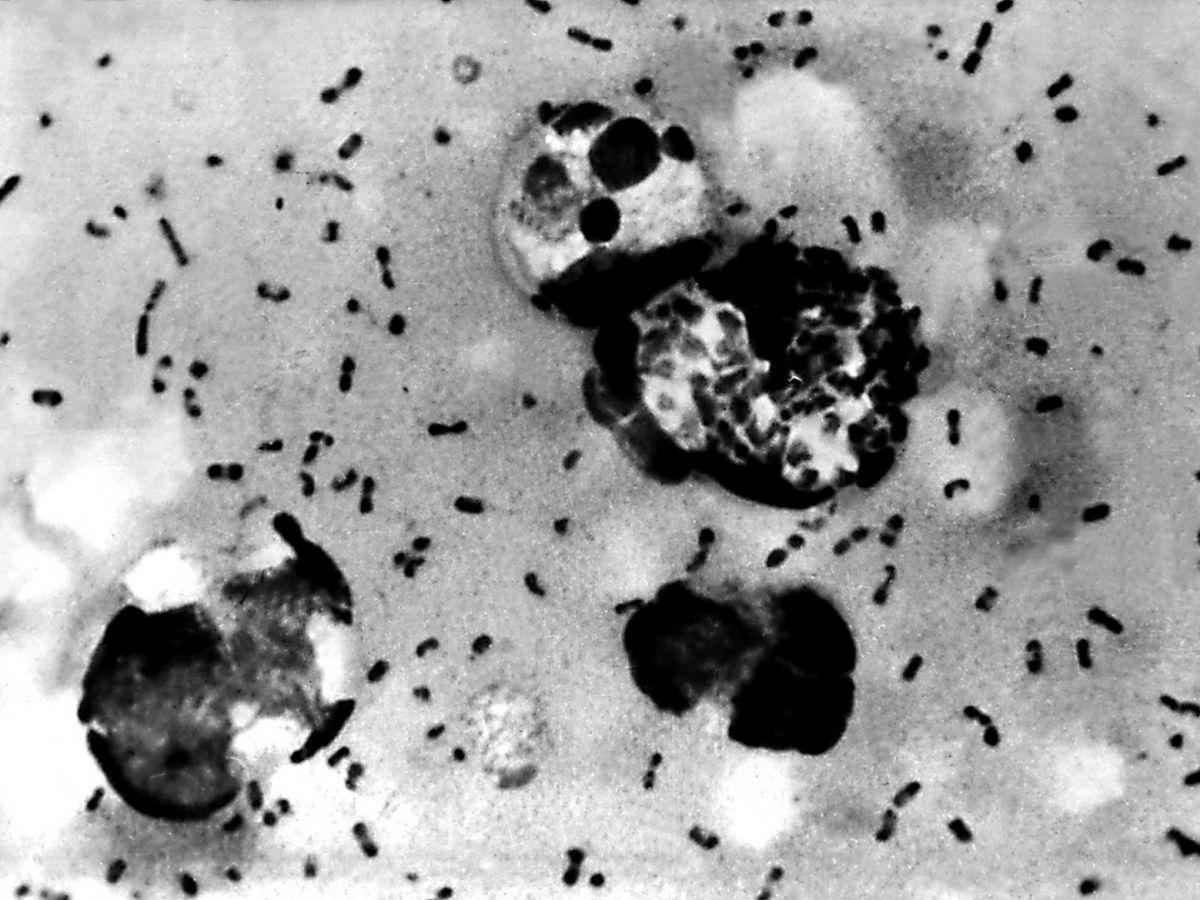

Yersinia pestis: c’est le nom de la bactérie responsable de la peste. Il s’agit d’un bacille, c’est-à-dire d’une bactérie à la forme allongée, en bâtonnet. Découverte il y a précisément 130 ans, elle peut infecter de nombreux mammifères, en particulier les rongeurs. « On parle d’espèces-réservoir », nous précise le chercheur. Aujourd’hui, il existe différentes populations de rongeurs, aux quatre coins du monde, qui hébergent le bacille de la peste. « Aux Etats-Unis, ce sont les chiens de prairies. Ils sont à l’origine de la majorité des infections. En Mongolie, par exemple, on parle plutôt des marmottes et des gerbilles, parfois aussi des écureuils. Et bien sûr les plus connus, ce sont les rats », ajoute-t-il. Mais ces rongeurs ne transmettent pas directement la peste ! Leurs puces sont des intermédiaires redoutables…

Après avoir piqué un rongeur infecté, la puce se retrouve à son tour porteuse de la bactérie. Celle-ci se loge dans le système digestif de la puce, en particulier dans le proventricule. « L’équivalent de notre gorge », compare Javier Pizarro-Cerda. Là, les bactéries se regroupent en un conglomérat solide qui empêche la puce de s’alimenter. Affamée, elle pique alors frénétiquement les animaux qui l’entourent, dont l’humain, et leur transmet ainsi Yersinia pestis.

Masse de bactéries Yersinia pestis (à l’origine de la peste bubonique) dans le proventricule d’une puce. Crédits: IMAGE POINT FR / NIH / NIAID / IMAGE POINT FR / BSIP VIA AFP

Les puces peuvent-elles mourir de la peste ?

Oui ! Mais proportionnellement à leur durée de vie, environ 100 jours, la puce résiste plus longtemps que l’être humain. Ce dernier peut décéder en une semaine, voire 48 heures si la peste atteint les poumons.

« La peste affecte l’Homme dans des conditions bien particulières, de pauvreté ou de guerre notamment »

« Aujourd’hui, cette maladie affecte l’Homme dans des conditions bien particulières, de pauvreté ou de guerre notamment. Quand les conditions sanitaires ne sont pas optimales », analyse le scientifique. C’est le cas en République Démocratique du Congo, un pays déchiré par des conflits, qui compte chaque année une centaine de cas suspectés.

A Madagascar, les rats constituent la principale menace. Non loin des populations humaines, les déchets s’entassent et attirent les rongeurs. Quand ces derniers meurent, les puces, à la recherche d’un nouvel hôte, piquent alors l’Homme. « Et les cas sont d’autant plus nombreux entre septembre et novembre », précise le chercheur.

Pourquoi ? A cette saison, l’humidité est particulièrement élevée et les conditions sont idéales pour la prolifération des puces. Tous les ingrédients sont réunis pour que la maladie se propage. « Quant aux Etats-Unis, ce sont souvent des cas bien particuliers, de personnes qui sont entrées en contact avec des animaux sauvages, explique Javier Pizarro-Cerda. En 2007, un garde forestier avait été contaminé après avoir pratiqué une autopsie sur un puma infecté par la peste. Quant au chat dans l’Oregon, il a sûrement chassé un rongeur atteint, et infecté son propriétaire par des gouttelettes dans l’air, lors d’un éternuement par exemple », souligne-t-il.

Pourquoi les rats sont-ils associés à la peste ?

Il existe plus de 2000 espèces de puces. Mais seules certaines d’entre elles sont capables de transmettre le bacille de la peste, avec une efficacité plus ou moins grande. Xenopsylla cheopis est l’une des espèces de puces du rat et elle est particulièrement efficace pour transmettre la bactérie. C’est pourquoi les rats sont un puissant réservoir de peste.

Une pandémie de peste ? Peu vraisemblable à court terme

Alors faut-il s’inquiéter d’une pandémie de peste ? Le chercheur relativise: « La peste reste une maladie rare. Pensez à la tuberculose qui tue des millions de personnes tous les ans, ou le paludisme… On en est loin. » D’une part, les pays occidentaux disposent de très bonnes conditions sanitaires et d’une gestion des déchets efficace. Ces éléments constituent autant de barrières à la transmission d’une zoonose comme la peste.

« L’amélioration des conditions sanitaires des pays en développement est donc primordiale », insiste-t-il. D’autre part, si la peste est toujours présente aujourd’hui, elle est bien mieux soignée qu’il y a quelques dizaines d’années. En effet, cette bactérie est très sensible aux antibiotiques. Seule une bactérie avait développé une résistance à ce traitement, en 1995.

Reste, bien sûr, que la prise en charge doit être rapide, dès les premiers symptômes. « La difficulté de son diagnostic réside dans la généralité de ses symptômes: fièvre, maux de tête, frissons, même les ganglions gonflés ne sont pas spécifiques de cette maladie », éclaire le chercheur. Et le défi est d’autant plus grand dans les pays en développement, où l’accès au soin est difficile et loin d’être immédiat.

Une question reste toutefois en suspens. D’après les scientifiques, l’humidité et les températures estivales favorisent la prolifération des puces. Alors le changement climatique aura-t-il un impact sur la dynamique et la distribution de la peste ? « Il est encore trop tôt pour l’affirmer, mais c’est une question qui interpelle les chercheurs aujourd’hui », s’inquiète Javier Pizarro-Cerda. Quand Etats et populations s’emploient à réduire l’impact du changement climatique en cours, l’équipe de l’Institut Pasteur, de son côté, travaille d’ores et déjà à l’élaboration d’un vaccin.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Cameroun, suivez Africa-Press