Africa-Press – Cameroun. Il n’existait jusque-là que des clichés de cet instant crucial. Mais pour la première fois, l’implantation d’un embryon humain a pu être filmée en temps réel et en 3D par une équipe de chercheurs. Au-delà d’assister à un moment unique de la conception, ces images permettent aussi d’en savoir plus sur la façon dont les embryons se comportent. Et révèlent qu’ils sont bien moins passifs au cœur de ce processus qu’on ne le pensait.

Après la fécondation, quand l’ovule et le spermatozoïde se rencontrent, l’embryon commence à se diviser et à voyager vers l’utérus. Environ 5 à 7 jours après la fécondation, il arrive dans l’utérus et s’attache à la muqueuse utérine, aussi appelée l’endomètre. Cette étape clé pour la poursuite de la grossesse est appelée l’implantation. Elle permet à l’embryon de se positionner au plus près des vaisseaux sanguins de la mère, auxquels se connectera plus tard le placenta.

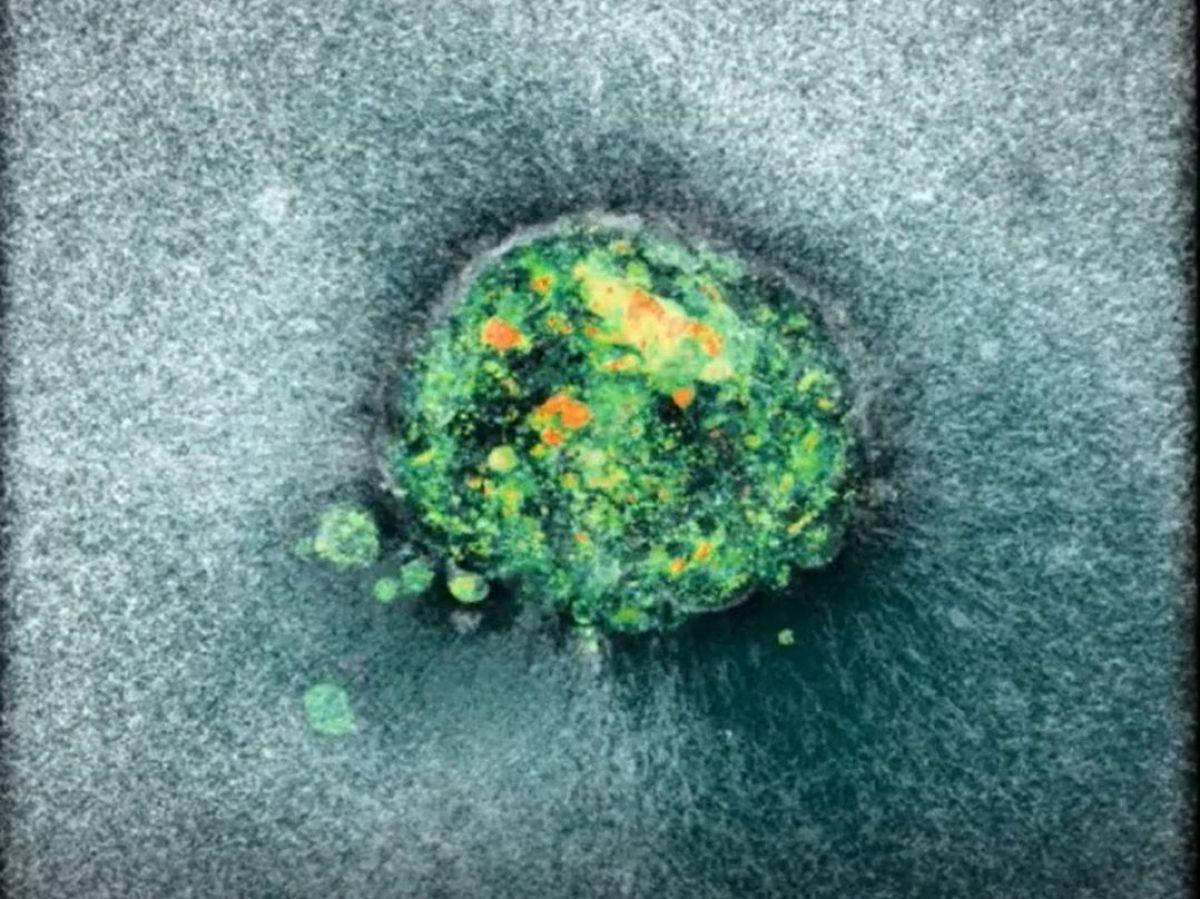

Dans ce court extrait, des images de l’embryon, dont les contours bougent afin de progresser dans le tissu utérin. On peut également apercevoir les fibres de collagène se faire haper par l’embryon sur son passage. Crédit vidéo: Sarah Moreira Castro

A l’image, on voit l’embryon exercer une force sur l’utérus, un véritable « effort » dans le but de s’implanter. Et derrière lui, la trace de son passage: les fibres utérines qu’il a éliminées pour continuer sa progression. « Nous avons remarqué que les embryons humains s’enfouissent littéralement dans l’utérus, en exerçant une force considérable dans le processus. Un mouvement nécessaire pour que l’embryon puisse entrer dans le tissu utérin et s’y intégrer », raconte à Sciences et Avenir Amélie Godeau, chercheuse à l’Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC) en Espagne et première autrice de l’étude parue dans Science Advances. « Peut-être que les contractions ou, disons, les tensions ressenties par certaines femmes au moment de l’implantation de l’embryon pourraient provenir de ce mouvement, quand l’embryon bouge dans la matrice et la réorganise. »

Une fois l’endroit de l’implantation choisi, l’embryon relâche des enzymes destinées à détruire les tissus aux alentours, de façon à faciliter son passage. Là encore, il exerce en plus une force pour pénétrer plus profondément dans l’utérus. En effet, ces tissus fibreux sont formés de collagène, une protéine rigide dont nos tendons ou notre cartilage sont également composés. « L’embryon doit dégrader le collagène, on voit très bien là où il est passé et où les enzymes ont digéré ces molécules de collagène. » Le reste des fibres de collagène se déplace sur son passage, jusqu’à ce que l’embryon atteigne son but: il pénètre profondément dans les tissus jusqu’aux vaisseaux sanguins maternels.

Un utérus artificiel en collagène

Pour réussir cette prouesse, l’équipe a mis au point un utérus artificiel composé de fibres de collagène. « C’est la protéine extracellulaire la plus répandue chez l’humain. L’utérus artificiel doit arriver à avoir le bon pH et faire en sorte que les embryons survivent », explique Amélie Godeau. Tout est fait pour recréer l’environnement naturel d’un embryon. « Les embryons humains utilisés pour ces expériences ont été obtenus dans un cadre très strict. Il s’agit d’embryons issus de couples ayant terminé leur parcours de fécondation in vitro (FIV) et qui sont libres de donner ces embryons à la science, d’en faire une donation ou de les garder. Ceux dont nous avons bénéficié ont été donnés à la science », explique la chercheuse. En Espagne comme en France, la recherche sur les embryons se limite à 14 jours de vie pour des raisons éthiques.

C’est justement pour mieux comprendre comment la reproduction fonctionne que ces travaux ont été lancés. Les problèmes d’implantation de l’embryon restent une des causes principales d’infertilité. « Un tiers des embryons ne s’implante jamais et un tiers se détache juste après l’implantation, rendant la grossesse indétectable. En tout, ce sont deux tiers des grossesses pour lesquelles l’implantation est un facteur limitant », rappelle Amélie Godeau. En réussissant à mieux observer comment ce processus a lieu, l’équipe espère faire avancer la recherche contre l’infertilité. En attendant, ils nous auront déjà permis d’être témoins – pour la première fois – d’un des moments cruciaux de la reproduction.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Cameroun, suivez Africa-Press