Africa-Press – CentrAfricaine. En Afrique, la production fruitière reste principalement orientée vers la consommation locale, contribuant à l’apport en micronutriments et à la diversification alimentaire des populations. Toutefois, on note une croissance significative des exportations depuis quelques années.

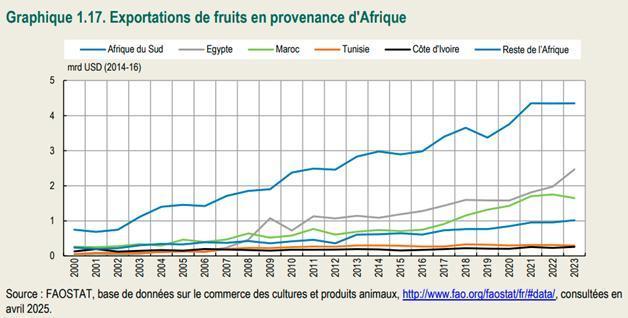

Entre 2003 et 2023, les recettes tirées des exportations de fruits par les pays africains ont été multipliées par cinq, passant de 2,04 milliards $ à 10,03 milliards $, selon un rapport conjointement publié par la FAO et l’OCDE, le 15 juillet 2025. Cette performance traduit également une croissance annuelle moyenne de 8,28 % des recettes générées par le continent grâce à ses expéditions de fruits sur deux décennies.

Intitulé « Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2025‐2034 », ce rapport précise que les exportations de fruits en Afrique concernent principalement les agrumes et le raisin de table, en raison de leur valeur unitaire plus élevée sur les marchés extérieurs.

L’Afrique du Sud et… les autres

Avec 4,35 milliards $ de recettes en 2023, l’Afrique du Sud reste le premier exportateur de fruits du continent, concentrant à elle seule près de 44 % des recettes d’exportations réalisées sur le continent cette année-là. L’industrie sud-africaine a quadruplé ses recettes depuis 2003, principalement grâce à la filière agrumes qui produit et commercialise l’orange, la mandarine, le citron et le pamplemousse.

Il convient de noter que le pays est le premier exportateur africain d’agrumes et le deuxième à l’échelle mondiale après l’Espagne. En termes d’importance sur le segment des exportations de fruits, la filière agrumes est suivie par les raisins de table, les pommes et les poires.

Avec sa performance en 2023, l’industrie sud-africaine a réalisé près du double des recettes d’exportation de fruits de l’Égypte (2,46 milliards $), qui occupe la deuxième place parmi les exportateurs africains de fruits, devant le Maroc, qui termine sur la troisième marche du podium avec 1,65 milliard $ de recettes.

Au total, ces trois pays auront engrangé 8,45 milliards $, soit 82 % des expéditions africaines de fruits en valeur en 2023. À ce trio de tête s’ajoutent la Tunisie (296 millions $) et la Côte d’Ivoire (258 millions $).

Une croissance appelée à se poursuivre dans les prochaines années

D’après les projections établies par la FAO et l’OCDE, l’Afrique du Sud devrait continuer à tirer profit de la progression de la demande au Proche-Orient, notamment en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, ainsi que sur les marchés d’Extrême-Orient au cours des années à venir. Parallèlement le Maroc et l’Égypte, leaders en Afrique du Nord, pourraient capitaliser sur leur situation géographique pour « satisfaire la demande d’importations des marchés européens, qui est en hausse ».

En outre, la FAO et l’OCDE s’attendent particulièrement à ce que l’industrie kenyane gagne plus en importance, portée par sa filière avocat. Cette projection s’explique notamment en raison de la « demande de plus en plus forte de ce fruit sur les marchés mondiaux et de nouveaux investissements visant à développer les capacités de production dans le pays ».

S’imposant déjà comme le premier exportateur africain d’avocats, le Kenya prévoit par exemple de placer 135 000 tonnes du fruit, d’une valeur estimée à 175 millions $, sur le marché international en 2025. D’après le Département américain de l’Agriculture (Usda), il s’agira d’une quatrième année de hausse consécutive des exportations de la filière kenyane en valeur.

Il existe encore une grande marge de croissance pour le pays d’Afrique de l’Est d’autant plus que la valeur du marché mondial de l’avocat est évaluée à 20,5 milliards $, selon les dernières estimations de Rabobank.

Par ailleurs, les infrastructures de transport et de la chaîne du froid constituent des leviers stratégiques pour soutenir durablement la croissance des exportations de fruits sur le continent. « Les pays enclavés se heurtent à des problèmes particulièrement importants, puisqu’il leur est extrêmement difficile d’accéder aux marchés internationaux. En outre, les périodes de récolte soumettent le secteur aux aléas météorologiques qui compliquent encore la production et la commercialisation », souligne également le rapport.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la CentrAfricaine, suivez Africa-Press