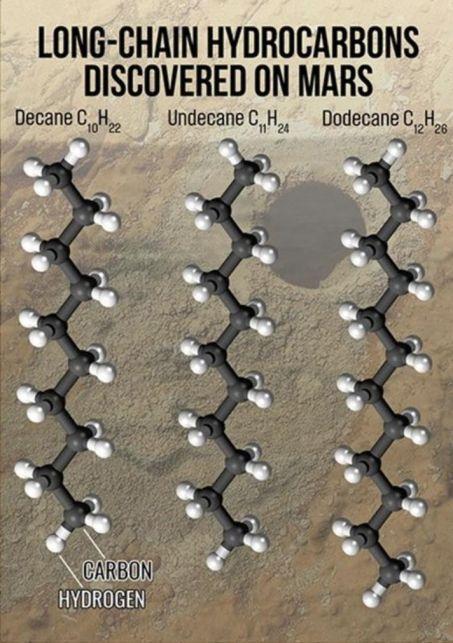

Africa-Press – CentrAfricaine. Un échantillon récupéré en 2013 sur Mars par le rover Curiosity vient de livrer de fascinantes informations sur ses constituants moléculaires. Dans ce morceau de roche riche en argiles et vieux de 3,7 milliards d’années se trouvent en effet les plus longues chaînes de molécules organiques repérées à ce jour sur la planète rouge. Elles sont composées de dix, onze et douze atomes de carbone. Et proviennent probablement de molécules encore plus grandes, dénommées « acides gras », qui sur Terre font partie des lipides qui constituent toutes les membranes cellulaires, notamment des bactéries.

Des processus chimiques, non biologiques, peuvent certes produire aussi des acides gras. Mais « la provenance et la distribution de ces molécules sont d’un grand intérêt pour la recherche de biosignatures potentielles sur Mars », soulignent les auteurs de cette étude parue le 24 mars 2025 dans la revue scientifique PNAS.

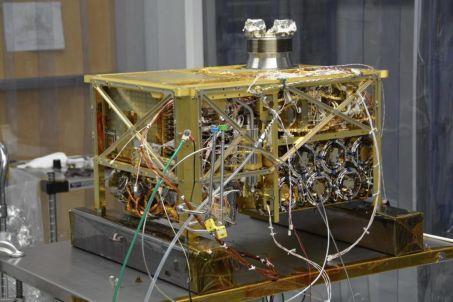

Mini-laboratoire franco-américain

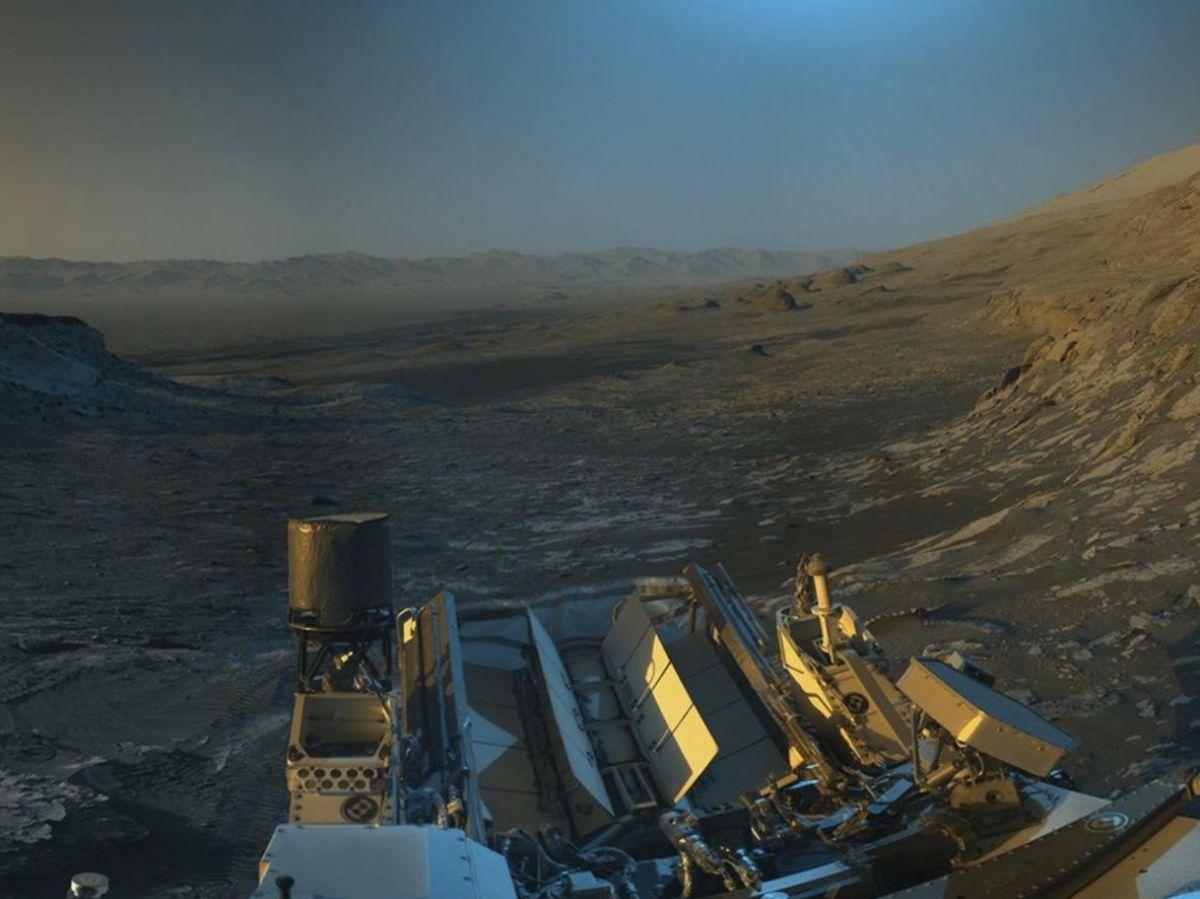

Il aura donc fallu plus de dix ans pour que ce petit échantillon de 135 grammes foré par Curiosity dans le cratère Gale, qui hébergea dans un lointain passé de grandes quantités d’eau liquide, dévoile ses secrets. Conservé pendant toutes ces années dans une capsule de l’astromobile, il a fait l’objet de nombreuses mesures via l’instrument SAM (Sample Analysis at Mars) embarqué sur le rover: un mini-laboratoire de fabrication franco-américaine comprenant un spectromètre de masse, un spectromètre laser et un chromatographe en phase gazeuse, qui caractérisent les molécules présentes dans les échantillons collectés.

« De longues et minutieuses séries d’analyses en laboratoire ont ensuite été nécessaires pour affirmer que les résultats que nous avançons sont valides et ne résultent pas d’une quelconque contamination », précise Caroline Freissinet, astrochimiste au Laboratoire Atmosphères, Observations Spatiales à Guyancourt (Yvelines) et première autrice de ces travaux auxquels d’autres chercheurs français, américains, mexicains et espagnols ont participé.

Quantités infimes

Trois types de molécules organiques ont pu être identifiées ainsi de façon certaine même si les quantités – de l’ordre de quelques dizaines de millionième de millionième de mole (picomole) – sont infimes. Elles font partie de la famille des alcanes, hydrocarbures linéaires composés uniquement d’atomes de carbone et d’hydrogène. Et répondent aux doux noms de « décane » (10 atomes de carbone et 22 d’hydrogène), « undécane » (11 atomes de carbone et 24 d’hydrogène) et « dodécane » (12 atomes de carbone et 26 d’hydrogène). « Jusqu’à présent, seules des molécules organiques contenant au maximum six atomes de carbone avaient été détectées par Curiosity, pointe Caroline Freissinet. C’est donc un résultat remarquable. D’autant que plus des molécules sont grandes, moins il y a de chance, statistiquement, qu’elles aient été produites par un processus chimique. »

Membranes cellulaires

Ce n’est pas tout. Car l’échantillon de roche a été chauffé à haute température (475°C puis 850°C) par les instruments de SAM. Et les expériences en laboratoire montrent que dans de telles conditions, les alcanes détectés sont probablement des sous-produits d’acides carboxyliques – un type d’acides gras – ayant perdu leur groupe carboxyle (un atome de carbone, deux d’oxygène et un d’hydrogène). « Nous pensons que l’échantillon analysé par SAM contenait originellement des acides gras à 11, 12 et 13 atomes de carbone », relève ainsi la chercheuse, soit l’acide undécanoïque, l’acide dodécanoïque et l’acide tridécanoïque. Un type de molécules qui sont donc très importantes pour la biochimie terrestre, les membranes cellulaires en particulier qui séparent les organismes de l’environnement extérieur.

Déséquilibres chimiques

Un autre élément titille les chercheurs. Parmi les trois alcanes conservés dans l’échantillon de roche martienne, celui comportant un nombre impair d’atomes de carbone (l’undécane, issu manifestement de l’acide undécanoïque) est légèrement en excès: 41 picomoles, contre 37 et 19 picomoles pour les deux autres. Or « nous savons que l’une des caractéristiques des systèmes vivants est d’opérer justement des déséquilibres, des distributions moléculaires non statistiques », pose Caroline Freissinet. Les incertitudes sur les quantités mesurées restent cependant importantes. Et il est difficile de tirer « une véritable tendance à partir de seulement trois molécules ».

Prudence de rigueur

Il faut par ailleurs souligner que des processus chimiques pourraient favoriser, dans certaines circonstances (température, acidité, rayonnements…), des distributions moléculaires semblables à celles des systèmes vivants. Et que les acides gras peuvent être formées également par des réactions abiotiques, notamment hydrothermales, même si les chaînes moléculaires auront plutôt tendance à être courtes que longues. Caroline Freissinet reste donc très prudente. « Dès lors que des mécanismes chimiques peuvent expliquer les observations, c’est l’hypothèse qu’il faut privilégier et l’on ne peut en aucun cas avancer une origine biologique », insiste-t-elle.

D’autres biosignatures potentielles

Ces résultats encouragent toutefois les chercheurs à débusquer d’autres composés organiques complexes et d’autres biosignatures potentielles sur Mars grâce aux rovers et toute une panoplie de moyens. « Le fait que ces longues molécules linéaires, relativement fragiles, aient été retrouvées après 3,7 milliards d’années passées sur Mars nous donne effectivement de bons espoirs », s’enthousiasme Caroline Freissinet. Car si la vie est apparue sur Mars à cette époque – soit à peu près la même que sur Terre –, « des traces chimiques complexes de cette vie pourraient être ainsi préservées jusqu’à aujourd’hui pour qu’on les découvre ».

Pour plus d’informations et d’analyses sur la CentrAfricaine, suivez Africa-Press