Africa-Press – Congo Brazzaville. Que l’on connaisse son nom ou pas, l’artiste néerlandais Maurits Cornelis Escher (1898-1972) a laissé une œuvre qui a imprégné l’imaginaire collectif. Ne serait-ce que parce que ses dessins ont été déclinés en pochettes de disque (Mott the Hoople, du groupe de rock éponyme ; Now you see it… (now you don’t) du jazzman Michael Brecker), en couvertures de livres ou de magazines, en publicités, ont inspiré des films (Suspiria de Dario Argento, Inception de Christopher Nolan)… Pourtant, de son vivant, M.C. Escher a connu une gloire tardive.

La Monnaie de Paris lui consacre une rétrospective, allant de ses travaux paysagers des années 1920 et 1930 aux paradoxes géométriques qui ont fait sa renommée. « Nous ne présentons pas seulement des œuvres mais aussi beaucoup d’éléments didactiques, pédagogiques, émouvants et amusants, pour faire comprendre cet univers unique, ajoute Iole Siena, présidente de la société de production d’exposition Arthemisia, car Escher n’a pas de précédents ni d’artistes similaires qui l’ont suivi. »

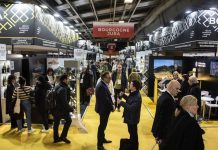

Le sol de certaines salles d’exposition reprennent des oeuvres de M.C. Escher, comme ici avec un pavage à motifs d’oiseau (Crédit: Arthemisia)

Plusieurs éléments ont participé à la marginalisation d’Escher dans le milieu des arts. Dessinateur et graveur, il n’a jamais fait de peinture. Il n’a jamais non plus versé dans l’abstraction et a énormément joué avec la perspective à point de fuite unique. « Il a trouvé une voie complètement nouvelle puisqu’il est arrivé à faire dire à la perspective exactement le contraire de ce pour quoi elle était faite » estime Jean-Hubert Martin, historien de l’art et co-commissaire de l’exposition avec Frederico Giudiceandrea, ingénieur italien codétenteur des droits sur l’œuvre de l’artiste depuis 2023.

Au Congrès des mathématiciens en 1954

Surtout, le fait de solliciter autant les mathématiques et de le revendiquer a longtemps joué en la défaveur d’Escher. Mais c’est de ce monde-là que viendra une première reconnaissance, même si l’artiste s’en sentait exclu, considéré comme un amateur.

Relativité, 1953 ( Crédit: The M.C. Escher Company)

Son demi-frère Bernd, professeur de cristallographie (études des structures régulières d’atomes), le familiarise en 1937 avec les notions de symétrie et de pavage du plan. En septembre 1954, à l’occasion du Congrès international des mathématiciens à Amsterdam (Pays-Bas), ses dessins sont présentés au Stedelijk Museum. A partir de là, Escher établit avec les mathématiques et la cristallographie un dialogue fructueux l’éloignant résolument de la géométrie euclidienne.

Les perspectives se distordent, le haut et le bas permutent, le convexe est aussi concave… Vues dans leur ensemble, ses compositions semblent plausibles. Observées dans le détail, elles sont physiquement impossibles. Exploration des procédés utilisés à partir de quelques-unes des 200 œuvres exposées.

Le cube de Necker

Cette illusion d’optique date de 1832, due au géologue et minéralogiste suisse Louis-Albert Necker (1786-1861). Il s’agit d’un cube dessiné en perspective cavalière donnant un résultat ambigu: une même arête peut sembler située soit au premier plan soit à l’arrière plan. Escher l’exploite dans Belvédère. Dans cette célèbre lithographie, la largeur et la longueur de l’édifice de deux étages se confondent, les colonnes de l’arrière-plan ont leur base au premier plan, une même voûte sert aux deux côtés d’un même angle perpendiculaire. On remarque, en bas, un homme assis sur un banc tenant un cube de Necker.

Belvédère, 1958 (Crédit: The M.C. Company)

Le triangle de Penrose

Ce motif impossible structure deux autres fameuses œuvres, Montée et descente (1960, ci-dessous) et Cascade (1961), classiques des manuels de géométrie. Le travail sur les perspectives et les proportions créent l’illusion d’un circuit sans fin.

Montée et descente,1960 (Crédit: The M. C. Escher Company)

La cascade se déverse dans un canal en zigzag dont l’extrémité s’avère être le haut de la même cascade. Cette figure a été popularisé en 1958 par le mathématicien Roger Penrose. Elle été retravaillée par son père généticien Lionel pour donner l’escalier de Penrose, une volée de marches bouclée sur elle-même dont le bas devient le haut (l’illusion fait l’objet d’une séquence du film Inception).

Le pavage et la géométrie hyperbolique

En 1922, M. C. Escher voyage dans le sud de l’Europe et découvre au palais de l’Alhambra, en Espagne, la technique du pavage du plan. En suivant des formules mathématiques, il s’agit de recouvrir l’entièreté d’une surface plane de motifs décoratifs qui se répètent et s’imbriquent sans aucun espace vide entre eux. Trois motifs géométriques se prêtent à ce procédé: le carré, le triangle équilatéral l’hexagone.

Division régulière du plan III, 1957 (Crédit: The M.C. Escher Company)

Mais en recourant à la géométrie hyperbolique, il devient possible de multiplier à l’infini le type de motifs utilisables. Nombre de dessins d’Escher exploitent ce principe, parfois en y combinant des effets de rotation, de translation et de métamorphose progressive. Comme dans les gravures sur bois Air et eau I, Jour et nuit ou la bien nommée série des Métamorphose.

Jour et nuit, 1938 (Crédit: The M.C. Escher Company)

Dans Métamorphose III, fresque de sept mètres créée entre 1967 et 1968, « il passe très facilement de structures géométriques à des animaux, de nids d’abeilles à des oiseaux, jusqu’à arriver à l’un de ses paysages italiens favoris qui se transforme en fin de compte en échiquier » souligne Hubert Martin.

Le disque de Poincaré

Dans des œuvres comme Serpents ou Limite du cercle, M.C. Escher utilise un espace fini (en l’occurrence un disque) pour représenter l’infini. Il se base sur un modèle de géométrie hyperbolique qu’il découvre en 1954, le disque de Poincaré, dans lequel une infinité de droites parallèles à une autre droite peuvent passer par un même point extérieur à cette dernière.

Limite du cercle III, 1959 (Crédit: The M.C. Escher Company)

Ces droites apparaissent comme des arcs de cercle orthogonaux. Avec ce principe « l’espace prend une structure ‘étendue’, dans laquelle chaque région semble contenir plus de surface qu’il n’y semble à première vue » décrit le catalogue de l’exposition. Les distances se réduisent à mesure que l’on s’éloigne du centre du disque mais « les motifs vont vers le bord sans jamais le toucher » continue Hubert Martin.

Le ruban de Möbius

Ruban de Möbius II, 1963 (Crédit: The M.C. Escher Company)

Les deux mathématiciens allemands August Möbius et Johann Benedict Listing ont, chacun de leur côté, en 1858, décrit cette figure de ruban à une seule face et un seul bord, obtenu par effet de torsion. Elle inspire d’abord à Escher d’étonnants dessins de visages ressemblant à des pelures de fruits. Puis plusieurs représentations du ruban à une face proprement dit.

Exposition M. C. Escher, Monnaie de Paris, 11 quai de Conti, Paris, jusqu’au 1er mars 2026. Renseignements sur le site internet.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Congo Brazzaville, suivez Africa-Press