Africa-Press – Congo Brazzaville. Ancien Premier ministre et ancien ambassadeur du Congo en France, l’écrivain Henri Lopes raconte l’atmosphère confuse qui régnait au Congo dans les années 1960 et 1970.

dans ce dossier Voir tout le sommaire Congo : sept mois pour convaincre Congo : Denis Sassou Nguesso et les mandarins

Congo : qui face à Denis Sassou Nguesso ?

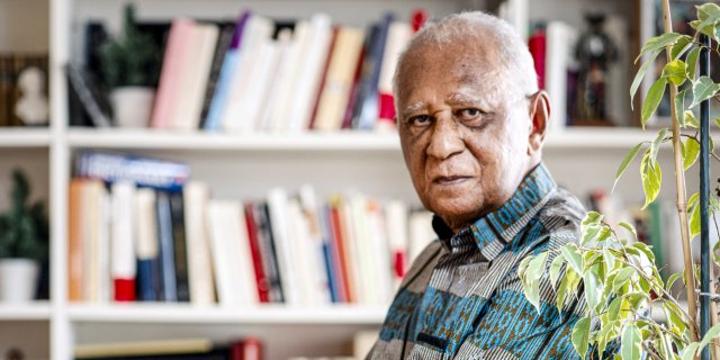

Homme politique, diplomate et, surtout et toujours, écrivain, le Congolais Henri Lopes est né « de l’autre côté du fleuve », à Léopoldville, en 1937. Après une scolarité passée entre Brazzaville et Bangui, puis des études supérieures en France, entre Nantes et Paris, il rentre en 1965 à Brazza, où il enseigne à l’École normale supérieure d’Afrique centrale.

En 1969, le professeur d’histoire devient ministre de l’Éducation, puis des Affaires étrangères (1972), puis des Finances (1977-1980), après avoir été Premier ministre (1973-1975). Il sera ensuite, pendant quinze ans, directeur général adjoint pour la culture et les relations extérieures de l’Unesco, avant de prendre ses fonctions d’ambassadeur du Congo en France (1998-2015).

Tout au long de sa carrière, Henri Lopes n’a jamais cessé d’écrire – sur l’histoire africaine contemporaine, le métissage, la France et le Congo. Il publie son premier recueil de nouvelles, Les Tribaliques, en 1971, pour lequel il reçoit le Grand Prix littéraire d’Afrique noire.

Suivront d’autres distinctions, dont le Grand Prix de la francophonie, en 1993, décerné par l’Académie française, et une douzaine d’ouvrages, depuis Le Pleurer-Rire, en 1982, devenu « un classique » de la littérature africaine contemporaine, jusqu’à Il est déjà demain, en 2018, en attendant la sortie de Petit Mao, dont il vient de remettre le manuscrit à son éditeur. Dans ce nouveau roman, il a justement voulu revisiter l’atmosphère confuse qui régnait au Congo dans les années 1960 et 1970.

Jeune Afrique : Une Enfant de Poto-Poto (2012) s’ouvre sur le soir de l’indépendance et le discours de Malraux à Brazza. Et vous, quels souvenirs gardez-vous du 15 août 1960 ?

Henri Lopes : Bien que je fusse en vacances à Brazzaville, je n’ai pas assisté aux cérémonies. J’étais à Kinshasa. En tant que membre du comité exécutif de la Feanf [Fédération des étudiants d’Afrique noire en France], on m’avait donné pour mission de rencontrer les responsables du Congo-Kinshasa, qui nous semblaient alors beaucoup plus attirants que l’équipe de Fulbert Youlou !

Par ailleurs, à l’époque, l’indépendance du Congo-Brazzaville ne me semblait pas très sérieuse. Brazza était la base arrière de tout ce que nous honnissions, c’est-à-dire Tshombe et tout ce qui était anti-Lumumba. Pour nous, militants de la Feanf, la suite a été décevante puisque, moins d’un an plus tard, Lumumba était assassiné.

Quelle était l’ambiance à l’époque ?

Sur les deux rives du Congo, l’atmosphère était similaire. Il y avait les militants qui avaient œuvré pour l’indépendance, et puis il y avait le gros de la population, à laquelle cette indépendance faisait peur.

J’étais scandalisé par ce que j’entendais alors dans ma famille et chez mes amis, où beaucoup disaient – pour reprendre l’expression de ma grand-mère : « On ne sait pas même fabriquer une aiguille et vous voulez qu’on chasse les Blancs ! » J’étais choqué, mais il faut avoir l’honnêteté de reconnaître que, pour la majorité de la population, l’indépendance faisait peur.

Il faut dire qu’elle a été acquise dans un climat de tensions entre mouvements politiques à bases ethniques et de troubles violents, qui déboucheront sur vingt-cinq années très tourmentées : changements de régime, de dirigeants, assassinats politiques, guerre fratricide…

Vous faites allusion à ce qui s’est passé en 1958, qui a été quelque chose d’absolument horrible. Après, il y a eu les « Trois Glorieuses » de 1963 [soulèvement populaire des 13, 14 et 15 août, qui a renversé Youlou]. Cette année-là était pleine d’espoir pour quelqu’un comme moi, mais, rapidement, elle a été porteuse de frayeur. Au début de 1964, trois personnes ont été assassinées, dont un garçon brillant, le plus brillant des étudiants africains, qui m’était proche. Cela m’avait traumatisé. Je m’étais même demandé si j’allais retourner au pays.

Cette période fut extrêmement confuse. Avec le recul, j’essaie de la faire revivre aujourd’hui dans un roman dont je viens de remettre le manuscrit à mon éditeur. Il s’appelle Petit Mao. Il ne permet pas d’éclairer l’histoire du point de vue événementiel (la réalité n’est là que pour donner un ancrage à mon histoire), mais il essaie de restituer l’atmosphère qui régnait dans les années 1960 et 1970.

Pourquoi l’atmosphère était-elle confuse ?

Nous étions aveuglés par une idéologie et nous pensions que le peuple nous suivrait. Or cette idéologie était diversement perçue par différents groupes, dont la plupart étaient d’ailleurs d’anciens étudiants. Les gens à l’époque avaient du mal à se représenter ce qu’était le marxisme, qui nous était venu, de même que l’idée d’indépendance, de France.

Comment cela ?

Je suis né à une période où prédominait un racisme institutionnel (pas comme celui dont on entend parler aujourd’hui ici et là, selon les événements). À Brazza, à Pointe-Noire, et encore plus à Kinshasa, il y avait les quartiers européens et les quartiers indigènes, et il était difficile de se rendre de l’un à l’autre. C’était cela le racisme.

Aussi, quand, en 1949, à 12 ans, je débarque en France, avec mon beau-père, sur le port de Marseille, et constate qu’il n’y a pas de dockers noirs, je me dis : « Qu’est-ce que c’est que ce pays ? » Plus tard, à la veille de la rentrée des classes au lycée, à Nantes, une crainte m’étreint : « Qu’est-ce que je vais prendre, je vais peut-être être le seul Noir… » Et je m’aperçois que non.

En fait, nous étions une dizaine, originaires de différents territoires d’Afrique, et j’étais traité comme un Blanc. Car, en France, le racisme n’existait pas. Mieux, le colonialisme était désavoué par mes correspondants (ceux qui me faisaient sortir le dimanche). C’est donc en France que nous découvrons que le racisme que nous subissions dans nos pays n’existait pas.

Par ailleurs, à mon arrivée en France, quelques années après la Libération, les communistes étaient au pouvoir, avec Thorez (et de Gaulle). Mon mentor, un professeur de philo, était un marxiste. À l’époque, toute l’intelligentsia française était communiste ou de gauche et, en tout cas, jamais anticommuniste. Et ce n’était pas le communisme tel qu’il existait à Moscou, à Pékin ou à Prague…

C’est dans ce contexte que nous avons été formés. Il faut reconstituer tout cela pour comprendre comment nous sommes devenus marxistes et comment certains se sont ensuite détachés de cette idéologie.

Le pays ne porte-t-il pas encore trop l’empreinte des choix opérés dans les années 1960-1970, notamment dans le fonctionnement du Parti congolais du travail (PCT, au pouvoir) ?

Il y a toujours une culture communiste au sein du PCT, même s’il s’en défend. L’appareil et son fonctionnement sont restés. Mais, en dehors de cela, l’idéologie est vague… Quand le PCT se réunit, il entonne une chanson très belle, avec une mélodie de psaume, qui a été composée à Kinshasa sous Mobutu. Le PCT l’a reprise, sans le dire, au MPR [Mouvement populaire de la révolution], de Mobutu, en remplaçant dans les paroles MPR par PCT. Vous voyez la confusion idéologique !

Il s’agit d’ailleurs moins d’une culture de parti communiste que d’une culture de parti unique, système en vigueur, quelle que soit l’idéologie, dans toute l’Afrique, que ce soit à Brazzaville, Kinshasa, Conakry, N’Djamena, Porto-Novo… Les rares pays qui y avaient échappé étaient le Sénégal, où il y avait des marxistes, avec le PAI [Parti africain de l’indépendance], mais où la culture démocratique existait vraiment ; la Côte d’Ivoire, qui était la vitrine du libéralisme, par opposition au Ghana et à la Guinée ; et le Gabon, qui, lui, voulait être carrément une copie conforme de la France. On se souvient de Léon Mba, en 1961, affirmant que « tout Gabonais [avait] deux patries : la France et le Gabon ».

Le Congo a produit un grand nombre d’écrivains, de musiciens et de peintres renommés. Comment expliquez-vous cette effervescence intellectuelle et artistique ?

Cette effervescence est née à la fin des années 1950 avec ceux que l’on appelait « les évolués » et leur revue, Liaison [qui fut un tremplin pour des auteurs congolais, dont Tchicaya U Tam’si, Sylvain Bemba]. À l’époque, Brazza et Kinshasa, intellectuellement, ne faisaient qu’un.

Le premier grand écrivain [qui avait dirigé un temps Liaison à Brazza], Lomami Tshibamba, était de Kinshasa, mais il venait souvent à Brazza. La rumba, c’était Brazza et Kinshasa. En peinture, on parle toujours de l’école de Poto-Poto, mais la palette était bien plus large, à Brazza comme à Kin. Mais j’ai peur que tout cela se perde.

Vous aimez manier la langue française et les mots, surtout lorsqu’ils ont un sens particulier au Congo. Un exemple ?

J’ai assisté à un quiproquo entre le président Sassou et un journaliste qui lui dit au cours d’une interview : « Avouez qu’aux élections les choses ont un peu cafouillé. » Et le président, jusque-là détendu, de se raidir… Car si, en France, « cafouiller » signifie « s’embrouiller », au Congo, cela veut dire « employer le système D ». Le « cafouillage », c’est « la magouille ».

Autre expression savoureuse qu’ont inventée récemment les Congolais : « être à deux ou à trois clos », c’est-à-dire en petit comité de deux ou trois personnes – en jouant sur l’expression française « à huis clos ».

Comment imaginez-vous l’avenir du Congo ?

Je suis un pessimiste empli d’espoir. Je crains que la crise que nous traversons à l’heure actuelle dans tous les domaines n’empire. Mais il en sortira quelque chose. Je crois de toute façon qu’il n’y a pas d’avenir pour le Congo, la RCA, le Gabon, le Cameroun sans l’intégration dans de grands ensembles. C’est sans doute le péché de ma génération, qui croit dur comme fer à l’unité africaine ! Je ne la vois pas pour demain, mais pour après-demain.

En tout cas, que ce soit sur le plan des marchés ou sur celui du développement humain, le Congo ne s’en sortira jamais seul, même avec du pétrole. Il faut aller vers les ensembles, même si c’est difficile. Par exemple, il va y avoir un pont sur le Congo (c’est sûr, même si cela prend encore du temps), mais le Congo-Brazza a peur du géant qui est en face, lequel, sur d’autres aspects, a peur de nous. Aussi, dans tous nos pays, les cadres politiques craignent de perdre leurs maroquins pour devenir des sous-préfets. Résultat, on se tourne le dos au lieu de dialoguer.

Économiquement, politiquement, culturellement, il va falloir s’unir. Comment ? Je l’ignore. L’union est un processus complexe, elle sera peut-être enfantée dans la douleur, je ne la verrai probablement pas. Mais elle se fera.