Par Marie Toulemonde

Africa-Press – Djibouti. Le chef de l’État français s’apprête à entamer une nouvelle tournée sur le continent africain. Retour en trois actes sur la stratégie diplomatique d’Emmanuel Macron en Afrique subsaharienne, et sur les nombreuses déconvenues qu’il a essuyé sur le continent.

Emmanuel Macron entame une nouvelle tournée africaine dans les jours qui viennent: il sera à Maurice, les 20 et 21 novembre, avant de s’envoler le lendemain pour Johannesburg, en Afrique du Sud, où il participera au premier G20 organisé sur le continent. Il doit se rendre ensuite au Gabon, le 23 novembre, et en Angola, le 24. Un choix de pays révélateur d’une réorientation de la diplomatie africaine française en grande partie subie par Paris, dans un contexte de recul de l’influence de la France sur le continent. Plus de huit ans après son arrivée à l’Élysée, et alors qu’il lui reste un an et demi de mandat, le président français peut-il encore inverser la tendance? Retour, en trois actes, sur une politique africaine aux ambitions contrariées.

De 2017 à 2025, le président français aura effectué près de 40 déplacements et visité 26 pays. Un record, pour un dirigeant français. La cartographie de ces voyages officiels et la manière dont ils ont évolué au fil des ans, que nous vous détaillons ci-dessous, raconte l’évolution de la diplomatie française en Afrique sous la présidence d’Emmanuel Macron.

Illusions et désillusions

« Il n’y a plus de politique africaine de la France. Je suis d’une génération où l’on ne vient pas dire à l’Afrique ce qu’elle doit faire. » Le 28 novembre 2017, devant 800 étudiants burkinabè, Emmanuel Macron, alors âgé de 39 ans, prononce à Ouagadougou un discours qui marquera les esprits. Pour la première fois, un président français reconnaît que « les crimes de la colonisation sont incontestables ». Le ton, même s’il reste perçu comme paternaliste par certains observateurs, n’en tranche pas moins avec celui de ses prédécesseurs.

Emmanuel Macron enchaîne les promesses, nombreuses: restitution du patrimoine africain, doublement des partenariats universitaires, déclassification des archives sur l’assassinat de Thomas Sankara, dialogue privilégié avec les sociétés civiles plutôt qu’avec les « vieux dirigeants ». Mais déjà, les propos de Macron lors de sa visite à Ouagadougou avaient choqué par leur désinvolture. Alors que son homologue burkinabè Roch Marc Christian Kaboré s’était éclipsé un instant de la scène, le président français avait tenté une « blague », en lâchant devant l’assistance gênée que son hôte était « parti réparer la climatisation ».

Une saillie maladroite qui avait d’autant plus fait grincer des dents que, quelques mois plus tôt, en juin 2017, le tout fraîchement élu président Macron avait fait une autre bourde, en marge d’un déplacement à Mayotte. « Le kawasa-kwasa pêche un peu, il amène surtout du Comorien », avait lâché le président français, sur fond de crise migratoire avec les Comores. L’Elysée avait reconnu une « plaisanterie pas très heureuse »,

Malgré ces premiers couacs, le travail mémoriel est engagé. En septembre 2018, Macron reconnaît l’assassinat de Maurice Audin par l’armée française pendant la guerre d’Algérie. En juillet 2020, Paris restitue les crânes de résistants algériens jusqu’ici conservés en France. Le rapport Savoy-Sarr (novembre 2018) recommande la restitution de 90 % des œuvres africaines détenues par les musées français. En novembre 2021, 26 œuvres royales d’Abomey, pillées en 1892, retournent au Bénin, dont le trône du roi Béhanzin.

Un an plus tard, en mai 2021, à Kigali, Emmanuel Macron reconnaît les « responsabilités lourdes et accablantes » de la France dans le génocide de 1994. Le rapport Duclert, publié quelques mois plus tôt, avait déjà documenté « l’arrogance de l’engagement néocolonial du président François Mitterrand » au Rwanda. Sans parler de « complicité », ce geste historique participe d’une normalisation des relations bilatérales entre Paris et Kigali.

Mais, derrière les effets d’annonces, l’application concrète de la majeure partie des promesses tarde, tandis que les maladresses s’accumulent. Le sommet Afrique–France de Montpellier d’octobre 2021 en est l’une des premières illustrations. Afin de nouer un « nouveau dialogue », la France décide alors de n’inviter aucun chef d’État africain, pour laisser la part belle à de jeunes représentants de la société civile, sélectionnés par les ambassades françaises. Une posture considérée comme un camouflet dans nombre de capitales africaines.

Trois ans plus tard, les initiatives annoncées lors de ce sommet n’ont guère produit d’actions concrètes, à l’exception de la Fondation de l’innovation pour la démocratie et de la Maison des mondes africains. Par ailleurs, « la volonté d’associer davantage les sociétés civiles et les jeunesses africaines n’est nullement parvenue à atténuer l’image d’une pratique verticale et condescendante des relations avec les pays africains », résume des sénateurs français dans le rapport Voir l’Afrique dans tous ses états publié début 2025.

Le Sahel: désengagement forcé

La bascule s’était déjà amorcée un an plus tôt, lors du sommet de Pau, dans le sud de la France, le 13 janvier 2020. Macron y « convoque » les présidents du G5 Sahel pour obtenir des « clarifications » sur leur engagement face au terrorisme. Une réprimande infantilisante qui restera dans les mémoires. « Il aurait été plus indiqué que cela apparaisse comme une rencontre communément convenue », confiera Moussa Mara, ancien Premier ministre malien, aujourd’hui enfermé dans les geôles de la junte malienne.

C’est justement cette posture paternaliste que les opinions publiques africaines, et en particulier dans le Sahel, ne supportent plus. Malgré le renfort de l’opération Barkhane, la situation sécuritaire se dégrade. Les coups d’État se multiplient: au Mali (août 2020, mai 2021), au Burkina Faso (janvier et septembre 2022), au Niger (juillet 2023). À chaque fois, les nouvelles autorités militaires s’appuient sur un sentiment anti-français croissant, alimenté par les réseaux sociaux et la propagande russe.

Le retrait devient inéluctable. En février 2022, la France quitte le Mali après neuf ans de présence militaire. En février 2023, le Burkina Faso exige à son tour le départ des 400 soldats français qui y étaient déployés. Le Niger, considéré comme le « dernier allié » sahélien, ferme les bases françaises en décembre 2023. En novembre 2024, c’est le Tchad, pourtant considéré comme un allié historique de Paris, qui annonce vouloir renégocier les conditions de la présence militaire française sur son territoire. Entre-temps, le Sénégal de Bassirou Diomaye Faye et la Côte d’Ivoire d’Alassane Ouattara ont, selon des modalités sensiblement différentes pour l’un et l’autre, également réclamé le départ des soldats français.

Cette séquence va s’achever le 6 janvier 2025, lors de la conférence des ambassadeurs. Emmanuel Macron y tance à nouveau les dirigeants africains, jugeant que ceux-ci ont « oublié de nous dire merci » pour l’intervention militaire contre le terrorisme. Les présidents sénégalais et tchadien dénoncent une « attitude méprisante ».

Accusé d’arrogance, le président français est aussi accusé de pratiquer le deux poids, deux mesures. Paris condamne fermement les coups d’État au Mali, au Burkina et au Niger, mais, en 2021, accepte la mise en place d’une transition militaire au Tchad, dirigée par Mahamat Idriss Déby Itno, au lendemain de la mort de son père, Idriss Déby Itno. Un procès qui sera également fait à Paris concernant le Gabon, tant Emmanuel Macron s’est employé à « établir des relations privilégiées avec Brice Clotaire Oligui Nguema dans les mois qui ont suivi le coup d’État qui a conduit à la chute d’Ali Bongo Ondimba.

Nombre de contempteurs de la politique africaine d’Emmanuel Macron lui reprochent également le maintien de relations privilégiées avec des dirigeants au pouvoir de longue date, de l’Ivoirien Alassane Ouattara au Camerounais Paul Biya en passant le Congolais Denis Sassou-Nguesso, dans un contraste saisissant avec le discours prononcé à Ouagadougou en 2017.

Le constat est là. La France perd son influence, notamment militaire, dans des pays jadis considérés comme son « pré-carré », laissant la place à de nouveaux partenaires, au premier rangs desquels la Russie (Wagner puis Africa Corps), la Turquie, la Chine ou les Émirats arabes unis.

Les pays anglophones, un repli stratégique?

Dès son arrivée au pouvoir, le chef de l’État français affirme miser sur une stratégie de diversification. L’objectif: se tourner vers des pays que la France n’a pas colonisés par le passé, pour instaurer des relations dénuées de tout passif mémoriel, et bénéficier ainsi des importantes opportunités économiques qu’offrent plusieurs pays d’Afrique anglophone et lusophone. Les visites s’enchaînent/ En décembre 2017, première visite officielle au Ghana; en juillet 2018, tournée symbolique à Lagos, au Nigeria, lors de laquelle il rencontre artistes, entrepreneurs et jeunes créateurs; en mars 2019, voyages officiels en Éthiopie et au Kenya pour renforcer la coopération dans l’énergie et les infrastructures ; en mai 2021, visite « historique » au Rwanda et en Afrique du Sud… Derrière ces assauts dans le domaine du soft power, des intérêts économiques et énergétiques clairs.

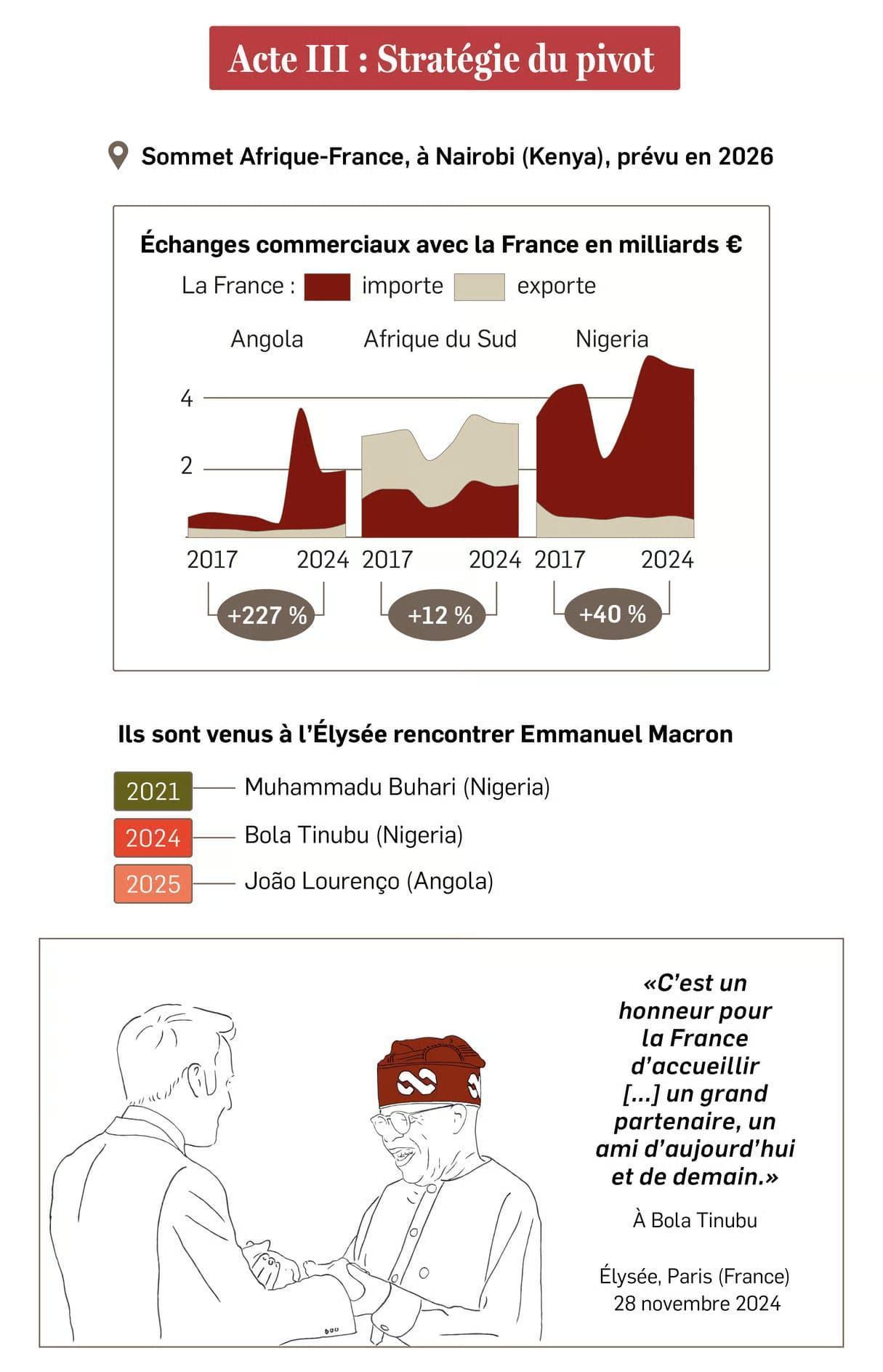

La France importe 12 % de son pétrole d’Afrique, principalement de l’Angola et du Nigeria, pays devenu en 2024 le premier partenaire économique de la France en Afrique subsaharienne. Les échanges commerciaux avec l’Angola ont bondi de 227 % depuis 2017. Le 28 novembre 2024, lors de la visite du président nigérian Bola Tinubu à Paris, le chef d’État français est on ne peut plus explicite: « Les marchés et la population de demain sont au Nigeria, pas au Sahel. Ce n’est pas une démarche naturelle pour les chefs d’entreprise français de frapper à la porte du Nigeria, mais à l’avenir, ce sera très clairement la chose à faire. »

Les résultats économiques suivent, au moins en partie. TotalEnergies s’engage à investir 1 milliard de dollars par an au Nigeria pour la décennie à venir. Danone intensifie sa présence dans le pays. Trois banques nigérianes (Zenith Bank, Access Bank, United Bank for Africa) ouvrent des filiales à Paris, dans la foulée du Brexit. Cette quête de nouveaux partenaires africains s’étend à d’autres pays, au premier rang desquels le Kenya, qui accueillera le prochain sommet Afrique–France, prévu en 2026.

Mais, si les échanges commerciaux ont augmenté en volume, les exportations françaises stagnent. En outre, les économies des pays vers lesquels la France entend désormais se tourner, bien que dynamiques, souffrent de problèmes structurels lourds, de la corruption systémique à des taux d’endettement élevés, en passant par une forte instabilité sociale. Et la concurrence y est intense: la Chine domine les infrastructures et la Turquie gagne du terrain dans la défense, tandis le Royaume-Uni et les États-Unis conservent leur influence historique.

Malgré les turbulences diplomatiques – en particulier avec l’Algérie – , les pays du Maghreb demeurent, et de loin, les principaux partenaires économiques de la France en Afrique, représentant 60 % des échanges commerciaux en volume. Avec l’Égypte d’al-Sissi, la relation, fondée sur des contrats d’armement critiqués par les organisations de défense des droits humains, reste très étroite.

Le bilan global n’est cependant, pour l’heure, pas à la hauteur des ambitions affichées. Entre 2017 et 2024, les échanges commerciaux franco-africains ont progressé de 33 % en volume, mais leur part dans le commerce africain global est passé sur la même période de 5,5 % à 3,2 %. Preuve qu’entre promesses et désillusions, discours de rupture et continuité au nom de la real politic, l’«agenda transformationnel » vanté par Emmanuel Macron demeure un chantier inachevé.

Source: JeuneAfrique

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Djibouti, suivez Africa-Press