Africa-Press – Djibouti. C’est un trésor fabuleux accumulé depuis des millions d’années au fond des océans. D’abondantes concrétions minérales, formées pour l’essentiel de fer et de manganèse. Mais qui affichent aussi des teneurs alléchantes en matériaux stratégiques (cuivre, nickel, titane, cobalt, etc.) et en métaux nobles comme l’or, le platine, le palladium ou l’argent. Et enfin contiennent des terres rares, ces substances abondantes mais particulièrement difficiles à extraire, car présentes en très faibles concentrations, et essentielles pour la défense, l’électronique, l’éclairage, les véhicules électriques et les éoliennes.

Selon une estimation publiée en 2022 par des chercheurs du Service géologique des États-Unis (USGS), les océans abriteraient au moins 1.140 milliards de tonnes de minéraux. Prenons l’exemple du cuivre, dont les besoins s’envolent avec la multiplication des usages de l’électricité. Nous en consommons une vingtaine de millions de tonnes par an. Sur la terre ferme, les réserves récupérables sont estimées à environ 870 millions de tonnes. Selon l’USGS, il y en aurait deux fois plus dans les océans !

« Dans une mine de cuivre comme celles du Chili, il faut extraire 50 millions de tonnes de roches stériles pour accéder aux 20 millions de tonnes d’un minerai qui contient moins de 0,5 % de cuivre, soit 100.000 tonnes, explique James Hein, coauteur de la publication de 2022. Il faut aussi créer des routes, amener l’électricité et l’eau, et raffiner le minerai aussi près que possible du lieu d’extraction pour éviter son transport. »

Rien de tel au fond des océans, où l’on pourrait presque dire qu’il n’y a qu’à se baisser pour ramasser un mélange de métaux quasi pur. « On peut ensuite se rendre n’importe où dans le monde pour en extraire les éléments voulus, pour un coût modique », complète le spécialiste. Comment un tel « miracle » est-il possible?

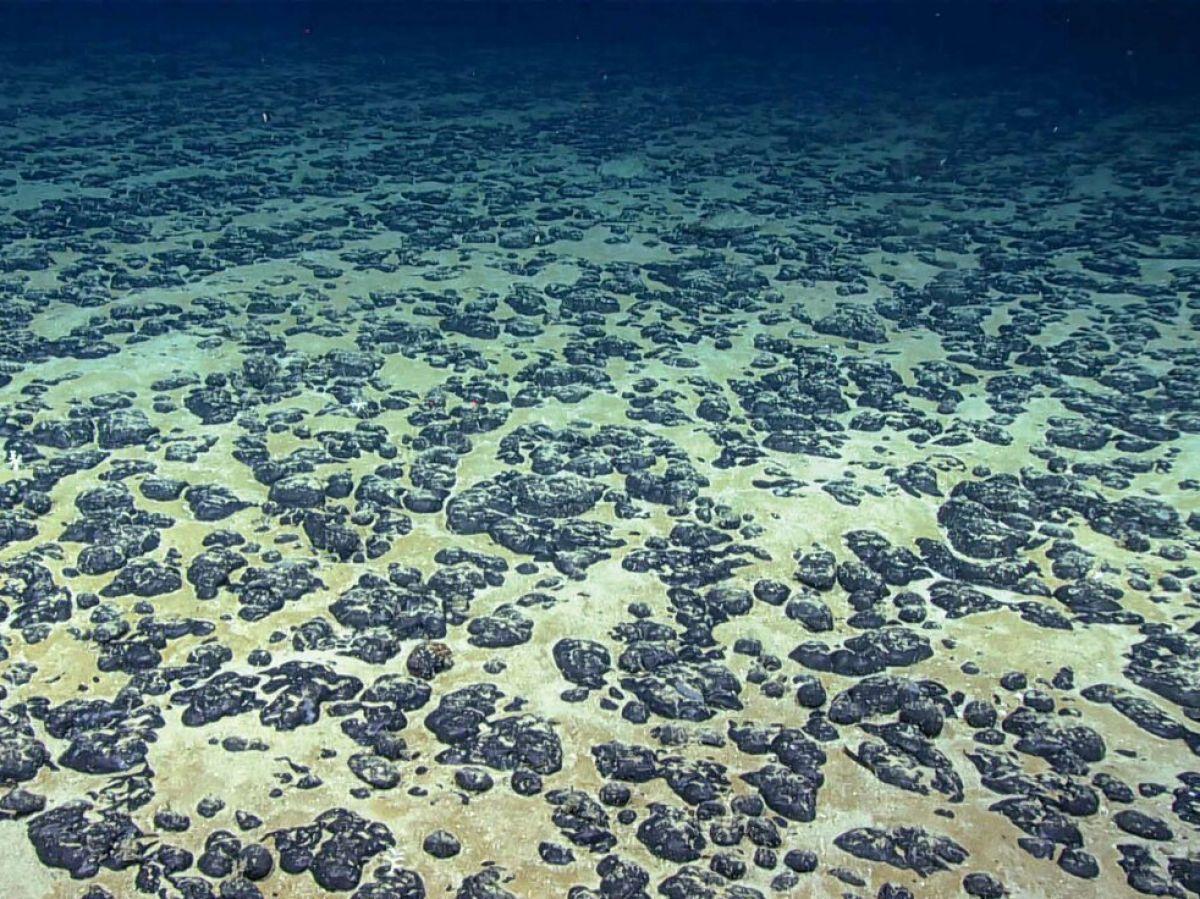

L’eau de mer contient une multitude d’éléments minéraux dissous. Sur le plancher océanique, quand le substrat est solide, ils se déposent lentement, à raison de quelques millimètres d’épaisseur par million d’années. Sur les pentes des monts sous-marins, cela forme des croûtes métalliques. Dans les plaines abyssales, au-delà de 4.000 mètres de fond, le sol est souvent sédimentaire. « Le dépôt se fait alors sur la moindre aspérité, par exemple sur un petit gravier ou une dent de requin », explique la géologue Mathilde Cannat, spécialiste de géosciences marines à l’Institut de physique du globe de Paris. Les minéraux prennent l’aspect de patates métalliques de quelques centimètres. Ce sont ces deux types de ressources, croûtes et nodules, qui ont été évalués par les géologues.

Certains robots cueillent les nodules un à un, d’autres ratissent les fonds

Mais il en existe un troisième, dont le processus de formation est bien différent. Dans les régions hydrothermales actives, sur l’axe des dorsales océaniques, de l’eau de mer s’infiltre dans la roche volcanique sous le plancher océanique. Elle s’y réchauffe et dissout les minéraux de ce matériau, avant de ressortir en créant des cheminées minérales et sulfurées, les fameux fumeurs noirs, sièges d’une biodiversité foisonnante. « Ce sont des zones de petite dimension, de quelques dizaines à quelques centaines de mètres de longueur, précise Mathilde Cannat. Quand leur activité cesse, on ne sait plus les détecter. On ne sait pas non plus comment leurs minéraux évoluent, car ils sont altérés par des réactions chimiques avec l’eau de mer. » Les fumeurs éteints seront donc difficiles à recenser et à exploiter.

En attendant, les appétits se focalisent sur les nodules – les plus faciles à collecter, avec des robots sous-marins qui les cueillent un à un ou ratissent les fonds – et sur les croûtes. Pour être récupérées, celles-ci doivent d’abord être fracturées. C’est ce qu’entend faire la Norvège, qui espère accorder rapidement des licences pour l’exploitation de croûtes dans ses eaux, sur une surface de 280.000 kilomètres carrés, la moitié de celle de la France ! Le projet est pour l’instant suspendu en raison de l’opposition du parlement. Rappelons que tout pays côtier bénéficie d’un droit exclusif sur les ressources marines jusqu’à 200 milles marins (370 kilomètres) de son rivage, ce que l’on appelle la zone économique exclusive (ZEE).

Une opposition que l’on retrouve chez bon nombre de scientifiques, en particulier ceux qui étudient le fond des océans. Car l’exploitation des minéraux ne s’y fera pas sans dommages. « Le premier problème, c’est que la faune, et en particulier la macrofaune, vit fixée sur des surfaces dures, que ce soient des nodules ou des encroûtements », s’inquiète Mathilde Cannat. Une biodiversité abyssale encore mal connue: la zone de fracture géologique de Clarion-Clipperton (CCZ), au beau milieu du Pacifique Est, abriterait plus de 6.000 espèces, dont seulement 438 ont été assez documentées pour se voir attribuer un nom scientifique.

« Comme l’exploitation obligerait à ratisser des surfaces considérables, on dépeuplerait ces lieux de manière irrémédiable. Dans les régions où les premiers échantillons ont été collectés dans les années 1970, la vie n’est pratiquement pas revenue, car les processus biologiques sont très lents en raison d’une température proche de zéro et de la rareté des nutriments. » Face à ce risque, la firme américaine Impossible Metals, qui espère exploiter une concession dans la CCZ, met en avant sa technologie censée prélever les nodules un à un. Elle affirme être en mesure d’éviter ceux qui hébergent un organisme fixé, grâce à des caméras et à une intelligence artificielle. Auditionné par une commission du Congrès américain le 29 avril dernier, le patron de l’entreprise a expliqué qu’il ne collectera que 40 % des nodules « pour préserver la biodiversité ».

L’autre crainte concerne les sédiments soulevés par l’exploitation minière. « On ne pourra rien extraire sans générer des panaches qui se diffuseront jusqu’à la surface, explique Mathilde Cannat. Cela risque d’affecter toutes sortes d’espèces, notamment celles qui dépendent de la lumière, mais aussi celles qui recourent à la bioluminescence. Même si l’on définit des zones tampons, sans extraction, ces panaches se déplaceront sous l’effet des courants. Cela risque de déséquilibrer la pompe biologique du carbone dans les océans. » Un dérèglement qui aurait un effet inévitable sur le climat puisque ce cycle biologique, qui repose sur l’ensemble des écosystèmes océaniques, capte 30 % du carbone émis dans l’atmosphère par les activités humaines et le séquestre durablement au fond des océans.

Le risque d’un profond bouleversement ne fait cependant pas l’unanimité parmi les scientifiques. Lui aussi auditionné au Congrès américain, Thomas Peacock, qui étudie les panaches de sédiments sous-marins au Massachusetts Institute of Technology (MIT), a expliqué que deux campagnes d’observations menées en 2021 et 2022 dans la zone de Clarion-Clipperton ont montré que seuls les cinq premiers centimètres de sédiments sont soulevés pendant la collecte de nodules, soit trois à six fois moins que prévu: « Au lieu de former un panache, 92 à 98 % des sédiments se déposent dans un rayon de 90 mètres autour du lieu d’exploitation ou restent en suspension à moins de 60 centimètres du fond. » Le reste flotte entre 2 et 4,50 mètres du plancher océanique, et pas au-delà. « Les courants océaniques emportent ces sédiments en dehors du site minier, mais à des concentrations de quelques milligrammes par litre. » Prudent, Thomas Peacock a néanmoins défendu un développement par étapes. « Il s’agit de comprendre à quelle échelle l’exploitation minière dans des zones particulières pourrait être écologiquement viable. »

Face aux critiques, les partisans de l’exploitation sous-marine affirment qu’elle aurait bien moins d’impact que les mines continentales sur la biodiversité, le climat, et les humains. C’est le cas de Scott Vincent, un investisseur. « L’exploitation minière terrestre tue et rend malades de nombreux êtres humains chaque année et contribue aux émissions de CO2. La récolte de nodules crée un monde plus sûr. »

Donald Trump a signé le 24 avril un décret qui autorise l’administration américaine à délivrer des permis d’exploitation. Il concerne aussi bien les eaux sous juridiction américaine que les ressources en haute mer, qui sont en principe sous l’autorité de l’ONU. En effet, la Convention du droit de la mer, adoptée par 151 États en 1982, considère que les minéraux situés dans les eaux internationales font partie du patrimoine de l’humanité. Un texte que les États-Unis n’ont jamais signé…

Cette convention a créé l’Autorité internationale des fonds marins (AIFM). Basé à Kingston (Jamaïque), cet organisme multilatéral est chargé d’encadrer l’exploration dans les eaux internationales, ce qu’il a fait. En revanche, malgré onze ans d’efforts, il n’a pas réussi à adopter un code minier pour organiser l’exploitation des minéraux, suivre ses impacts, et reverser une partie des richesses engendrées aux pays qui n’ont pas accès à cette ressource. « La situation est très compliquée à l’AIFM car beaucoup de nations sont favorables à l’exploitation, quand d’autres préconisent de faire une pause », explique Cyrille P. Coutansais, directeur du département Recherches du Centre d’études stratégiques de la Marine.

Un moratoire défendu par 37 pays – riches ou émergents – à ce jour, dont la France, qui prône quant à elle une interdiction pure et simple. La réaction à l’annonce du décret de Donald Trump n’a pas tardé. Cinq jours plus tard, la firme canadienne The Metals Company (TMC), qui défendait jusque-là un projet en haute mer dans le cadre onusien, a retourné sa veste. Elle a soumis aux États-Unis une demande d’exploitation d’une concession située dans la CCZ.

Comme pour le pétrole et le gaz, bien des forages s’avèrent finalement décevants

Un autre sujet suscite bien des inquiétudes: en haute mer, comment vérifier que les opérateurs respectent les règles? « La meilleure assurance contre les pollutions minières, c’est l’existence d’une société civile, répond Mathilde Cannat. Mais il n’y en a pas dans les océans. Cette exploitation se ferait donc à l’abri des regards. » Aujourd’hui, une dizaine de start-up espèrent plonger leurs robots miniers dans les abysses. Elles ont levé des fonds importants – TMC a déjà englouti 500 millions de dollars dans son projet. Mais au-delà des formidables promesses faites par ces entreprises à leurs investisseurs, une fois l’exploitation engagée, celle-ci peut-elle s’avérer rentable?

« Probablement, avance James Hein. Mais cela dépendra aussi des éléments que l’on vise. Par exemple, les nodules de la CCZ contiennent très peu de terres rares, qui seront donc chères à extraire. Dans l’ouest du Pacifique, en revanche, les nodules en contiennent dix fois plus. » De son côté, Scott Vincent se veut optimiste: « Les données économiques des projets dans lesquels j’ai investi sont très attractives. »

« On peut penser qu’il sera plus facile d’exploiter les gisements des ZEE, estime Cyrille P. Coutansais. Plus vous êtes loin en mer, plus la logistique est onéreuse. On connaît mal la nature exacte des gisements, et les évaluations de rentabilité se font un peu au doigt mouillé. On sait qu’il y a des ressources, mais les données sont parcellaires puisqu’il est très difficile d’étudier les fonds marins. Prenons l’exemple du pétrole et du gaz: bien des forages s’avèrent finalement décevants. C’est sans doute parce que la rentabilité de l’exploitation sous-marine est très incertaine que les géants de l’industrie minière n’y sont pas très favorables. »

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Djibouti, suivez Africa-Press