Africa-Press – Djibouti. Le 7 juin 1924. Journal de bord d’Andrew Irvine, page 98. « J’ai préparé deux appareils à oxygène pour notre dernière tentative de demain. » Le jeune alpiniste n’atteindra jamais la centième page de son carnet en cuir. Le lendemain, il se lance dans la périlleuse ascension du sommet de l’Everest avec son compagnon de cordée, le célèbre George Mallory. Une expédition que personne jusqu’alors n’avait réussie et qui leur sera fatale.

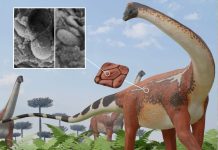

Le corps de George Mallory ne fut retrouvé qu’en 1999, mais toujours aucune trace d’Andrew Irvine. Ce n’est qu’en septembre 2024, exactement cent ans après leur disparition, qu’une équipe du National Geographic fait une découverte retentissante: les restes d’un pied de l’alpiniste dont la chaussette est étiquetée « A. C. IRVINE « .

C’est tout à fait par hasard que le réalisateur Jimmy Chin et son équipe tombent sur cette chaussure. Leur objectif était de grimper l’Everest par la face nord, et de redescendre de l’autre côté à ski. Pendant leur ascension, ils aperçoivent une semelle parsemée de clous en acier qui leur rappelle immédiatement celle de George Mallory. En s’approchant, Jimmy Chin remarque qu’une chaussette est toujours coincée à l’intérieur, ainsi que les restes d’un pied. En soulevant celle-ci, il révèle l’étiquette brodée au fil rouge, indiquant le nom d’Irvine.

Autour de l’histoire de ces deux Britanniques gravite un mystère exaltant, qui tient en haleine des milliers d’alpinistes: leur accident a-t-il eu lieu pendant l’ascension ou la descente du col nord de l’Everest ? Autrement dit: ont-ils atteint le sommet, 29 ans avant Tenzing Norgay et Edmund Hillary ?

Si leurs noms sont devenus indissociables, George Mallory et Andrew Irvine forment pourtant un binôme atypique. Le premier, ancien soldat de la Grande Guerre, est un alpiniste chevronné et réputé. On le surnomme même Monsieur Everest. Il a déjà fait partie de deux périples sur les pentes de la célèbre montagne, dont l’expédition de reconnaissance en 1922, qui pose les jalons en vue d’une tentative ultérieure vers le sommet, en 1924. « Mallory est sans doute le premier ‘junkie’ de l’Everest ! s’exclame Jochen Hemmleb, alpiniste et membre de l’expédition de 1999, qui a retrouvé le corps de George Mallory. C’est lui qui représente la montagne aux yeux du grand public. » Durant l’ascension de 1924, il doit donc faire face à une immense pression: on attend de lui qu’il atteigne le sommet.

À l’inverse, Andrew Irvine (dont le surnom est Sandy) est tout à fait novice. « À 22 ans, le jeune ingénieur est terriblement robuste, énergique et enthousiaste, sourit Julie Summers, sa petite-nièce. Ce qui lui vaudra d’être invité pour une première grande aventure sportive sur l’archipel du Svalbard par Noel Odell, un alpiniste qui s’apprête à grimper l’Everest avec une solide équipe. » Là, Sandy Irvine fait ses preuves et Noel Odell, chargé de recruter un nouveau jeune homme pour l’expédition de l’Everest, ne tarde pas à lui proposer d’intégrer le groupe. Dans une lettre euphorique à son père, il écrira: « Je suis aux anges ! » S’ensuivent trois semaines de préparation intensive en Suisse, et des mois de recherches sur les appareils à oxygène qui allaient accompagner les alpinistes sur les pentes du « toit du monde ».

L’expédition sur l’Everest est une entreprise colossale. Douze hommes britanniques, alpinistes et médecins, s’apprêtent à grimper la face nord de la montagne, côté tibétain, par la voie repérée lors de l’expédition de reconnaissance, deux ans plus tôt. Des centaines de sherpas transportent le matériel des alpinistes: vivres, tentes, matelas, bouteilles d’oxygène, mais aussi… une caméra ! Un cinéaste britannique, John Noel, entreprend de réaliser un film sur ce voyage: L’Épopée de l’Everest. Il capture leur arrivée au camp de base (5100 mètres), le 29 avril 1924. On y aperçoit George Mallory et Andrew Irvine, entourés de Charles Bruce et Edward Norton, chefs d’expédition.

La majorité des porteurs atteints du mal des montagnes

En quelques jours, le terrain caillouteux et glacial, pour le moins inaccueillant, se transforme en un véritable village fourmillant de vie: sherpas, messagers, interprètes et alpinistes s’y croisent jour et nuit. Déjà, à 5100 mètres d’altitude, la raréfaction de l’oxygène fatigue les alpinistes. Néanmoins, quelques jours après leur arrivée, les prises de sang réalisées par le médecin de l’expédition, Howard Somervell, indiquent d’excellents taux d’hémoglobine. Andrew Irvine en tête: « J’espère que c’est un très bon signe « , écrira-t-il la veille de son départ du camp de base. Mais rapidement, un premier grain de sable vient enrayer l’engrenage pourtant bien huilé de leur ascension.

« Ils appliquent un processus d’acclimatation très efficace: établir des campements de plus en plus haut, puis redescendre d’un ou deux bivouacs « , précise Julie Summers. Toujours accompagnés par les indispensables sherpas, femmes et hommes chargés chacun de 18 kg de matériel et provisions. Sandy Irvine et George Mallory doivent se rendre au camp III, établi à 6500 mètres d’altitude, et y rester quelques jours. Cependant, outre la nuit glaciale à -19 °C au bivouac précédent, un autre ennui bien plus grave se profile. La grande majorité des porteurs sont désormais atteints par la mal aigu des montagnes.

L’acheminement des denrées vers les campements supérieurs ralentit. Et, bien pire aux yeux des chefs d’expédition: les alpinistes sont contraints de faire des allers-retours supplémentaires pour porter eux-mêmes le chargement. « C’est exactement le scénario que Norton et Bruce avaient voulu éviter à tout prix. Ils savaient bien que leur seul espoir d’atteindre le sommet était d’avoir des alpinistes en pleine forme et une solide équipe de porteurs pour les soutenir « , résume Julie Summers dans son livre Fearless on Everest.

Le tableau s’assombrit. Edward Norton n’a plus d’autre choix que de procéder à une réorganisation radicale, ce qui signifiait notamment retarder la date de la première tentative vers le sommet. Un pari risqué au regard des conditions de vie épuisantes en altitude, et à l’approche de la saison des moussons… Bientôt, la météo jusqu’alors clémente contraint Edward Norton à sonner une retraite périlleuse.

Le sauvetage des sherpas

Le 25 mai, alors que le camp IV est établi à plus de 7000 mètres par l’officier John de Vars Hazard, une tempête se lève ; l’équipe doit rebrousser chemin. Quatre porteurs jugent le risque trop grand et se réfugient dans les tentes fraîchement installées. L’officier le sait: si personne ne leur vient en aide, ils mourront ; deux d’entre eux souffrent déjà de gelures et les rations de nourriture sont très insuffisantes.

Réunion d’urgence. Les alpinistes sont très affaiblis: maux de gorge aigus, diarrhée, manque de sommeil… Mais Edward Norton est ferme: il ne doit pas y avoir de victimes. Une équipe de secours remonte les chercher. Arrivés à portée de voix, séparés par un passage très escarpé, ils réussissent à convaincre les sherpas. Les deux premiers parviennent à les rejoindre. Mais les seconds commettent une grave erreur en entamant ensemble leur avancée le long de la falaise. Un pan de neige se détache et les fait glisser en contrebas. La neige fraîche les arrête, mais les deux hommes n’osent plus bouger. Howard Somervell n’a qu’une solution: se défaire pour les attraper. D’une main, il tient le bout de la corde qui le relie à ses compagnons et réussit in extremis à les ramener sur la sente.

À ce stade de l’expédition, l’espoir d’atteindre le sommet s’est incontestablement terni. Le manque de temps presse les alpinistes de tenter leur chance. Il y aura deux essais. Edward Norton et Howard Somervell, tous deux très expérimentés et bien acclimatés, constituent la première équipe. Andrew Irvine, amer, écrit à ce sujet: « Je me sens très en forme. J’aurais aimé être dans le premier groupe plutôt que dans la foutue réserve. » Edward Norton et Howard Somervell grimperont sans bouteille d’oxygène dont ils ne sont pas convaincus de l’utilité, et dont l’encombrement et le poids, 13 kg, ne font pas débat… Contraints à faire demi-tour par la fatigue et le manque d’oxygène, ils atteindront 8570 mètres le 4 juin, un véritable exploit pour l’époque.

Les deux hommes partent avec des bouteilles d’oxygène

Sans attendre leur retour, George Mallory décide qu’il tentera également sa chance. « Il se trouvait dans une position très délicate: il était le plus expérimenté, mais il était aussi celui dont on attendait le plus. Et cette pression a probablement joué un rôle dans sa tentative finale « , avance Jochen Hemmleb. D’autant qu’il était déjà frustré d’un premier essai avorté quelques jours plus tôt, avec Geoffrey Bruce, un des alpinistes les plus vigoureux.

Contrairement à Edward Norton et Howard Somervell, il décide de partir avec les bouteilles d’oxygène, qui représentent un nouvel espoir. Et qui mieux que Andrew Irvine pour dompter ces engins capricieux… ? « C’est exactement ce qu’il voulait entendre ! Il est survolté « , rapporte sa petite-nièce sur la foi du journal de bord de l’alpiniste. Le 6 juin, les deux compagnons de cordée quittent le camp IV à 7h30. Noel Odell ne le sait pas encore, mais son appareil photo capture un instant historique: c’est le dernier cliché de George Mallory et Sandy Irvine en vie.

Pendant une partie de l’ascension, les alpinistes continuent de communiquer avec Noel Odell, par l’intermédiaire des sherpas. Le temps est radieux, « parfait pour ce que nous avons à faire « , écrira George Mallory dans une note à Noel Odell. Le lendemain, ils s’installent au dernier bivouac, le camp VI, et les sherpas redescendent, porteurs de l’ultime message de George Mallory: « Il ne sera pas trop tôt pour commencer à nous guetter aux alentours de 8 heures demain sur l’arête. »

George Mallory aurait pu être sur le chemin du retour

Le 8 juin, comme convenu, les alpinistes quittent le camp VI, seuls, en direction du sommet. Noel Odell dira les avoir aperçus aux alentours de 12h50 à la base de la pyramide finale, juste avant que le ciel ne se couvre et que les deux points ne disparaissent dans les nuages. L’issue de cette tentative reste un mystère. Les deux hommes ne revinrent jamais au campement. Noel Odell, héros oublié de cette expédition, arpenta les abords du dernier camp des heures durant, hurlant dans l’espoir de les retrouver. Mais ses appels furent vains, étouffés dans le blizzard glacial qui s’était installé.

Qu’est-ce qui a causé la mort des deux hommes ? Ont-ils atteint le sommet ? Le corps de George Mallory retrouvé en 1999, à plus de 8300 mètres, dévoila de précieux indices sur ses derniers instants. « Sa position, les bras tendus vers le haut, laisse penser qu’il a tenté de ralentir une chute, raconte Jochen Hemmleb, historien alpin lors de l’expédition de recherche du corps. Il y aurait même eu deux chutes en réalité… » En 2010, les taches de sang sur les échantillons de vêtements prélevés sont analysées: « Elles ont été causées par le contact avec une plaie saignante lors d’un premier accident, antérieur à la chute qui a causé sa mort « , est-il rapporté.

Deux autres détails intriguent les alpinistes: la paire de lunettes, soigneusement rangée dans la poche de George Mallory, laisse penser qu’il faisait nuit, et donc que l’homme était sur le chemin du retour au moment de sa chute. Un autre élément dénote par son absence cette fois: la photo de sa femme, que l’alpiniste avait prévu de déposer au sommet de l’Everest. Les lettres émouvantes qu’ils avaient échangées, elles, ont été retrouvées dans sa veste.

De nouvelles expéditions pour retrouver un appareil photo

Cent ans après leur disparition, impossible de trancher sur leur succès ou non dans cette quête du toit du monde. Le passage du légendaire « deuxième ressaut », en particulier, pose question. Les deux hommes auraient-ils pu escalader ce mur, dont ils ne connaissaient rien à l’époque et qui est aujourd’hui considéré comme l’un des plus ardus de toute l’ascension ? Seules les découvertes d’une preuve convaincante au-delà du ressaut, ou, mieux, de l’appareil photo que portait Andrew Irvine, pourraient y répondre.

Aussi, la quête du corps du jeune homme constitue un élément clé dans cette énigme. « La position exacte du pied n’a pas encore été révélée mais d’après les photos, il pourrait s’agir du glacier central de Rongbuk, autour de 5700 mètres « , éclaire Jochen Hemmleb. Plusieurs hypothèses émergent. « Irvine aurait pu dévaler la pente mais il est aussi possible que son corps ait été déplacé, soit par d’autres alpinistes, soit par une avalanche, » ajoute-t-il.

D’autres expéditions seront vraisemblablement menées autour du lieu où la chaussure a été découverte, dans l’espoir de mettre la main sur le fameux Kodak. « Je pense que le mystère est merveilleux et l’histoire extraordinaire. Et, vous savez, à moins que nous trouvions une note dans sa poche qui dise: ‘Bon sang ! Nous n’avons pas réussi !’, il n’y a aucune preuve qu’ils n’y soient pas arrivés, et c’est très bien ainsi ! « , conclut Julie Summers.

Un alpiniste concepteur et réparateur d’objets

Andrew Irvine était un bricoleur très habile. Cet atout lui a sans doute valu d’être choisi par George Mallory pour sa dernière tentative vers le sommet. « Sa dextérité était très appréciée au sein de l’équipe », rapporte Julie Summers, sa petite-nièce. Il avait réparé un appareil photo, une lampe, la montre de George Mallory et toute une série d’objets… « La seule chose qu’il n’arrivait pas à réparer à vrai dire, c’était son propre couteau. Il le mentionne à plusieurs reprises dans son journal. Et il en était très contrarié », sourit Julie Summers. Plus étonnant encore: Andrew Irvine avait conçu une petite bouilloire à pression pour pouvoir boire du thé assez chaud même en altitude, puisque l’eau y bout à moindre température.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Djibouti, suivez Africa-Press