Africa-Press – Djibouti. Si dans le milieu marin les requins peuvent représenter un certain danger pour l’homme, il se manifeste rarement puisque qu’on leur attribue en 2024 moins de 90 blessures d’après la base de données mondiale International Shark Attack File (ISAF). Pour avoir une meilleure gestion de ce risque, il est intéressant de se questionner sur les motivations et comportements de ces poissons conduisant à la morsure. Une équipe du Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l’Environnement (CRIOBE) fait paraître une étude dans Frontiers in Conservation Science et identifie la légitime défense comme une des motivations des morsures sur les humains.

Les requins adoptent des comportements d’autodéfense

Des chercheurs du CRIOBE se concentrent depuis quelques années sur le comportement des squales, en particulier lors de morsures sur humains, pour la grande majorité non létales. Après avoir été confrontés à divers témoignages, le principe d’autodéfense a été suggéré pour certaines d’entre elles. Cette conduite est connue en éthologie, et relatée chez de nombreuses espèces ; les serpents, les araignées, certains oiseaux et mammifères terrestres, notamment chez les chiens.

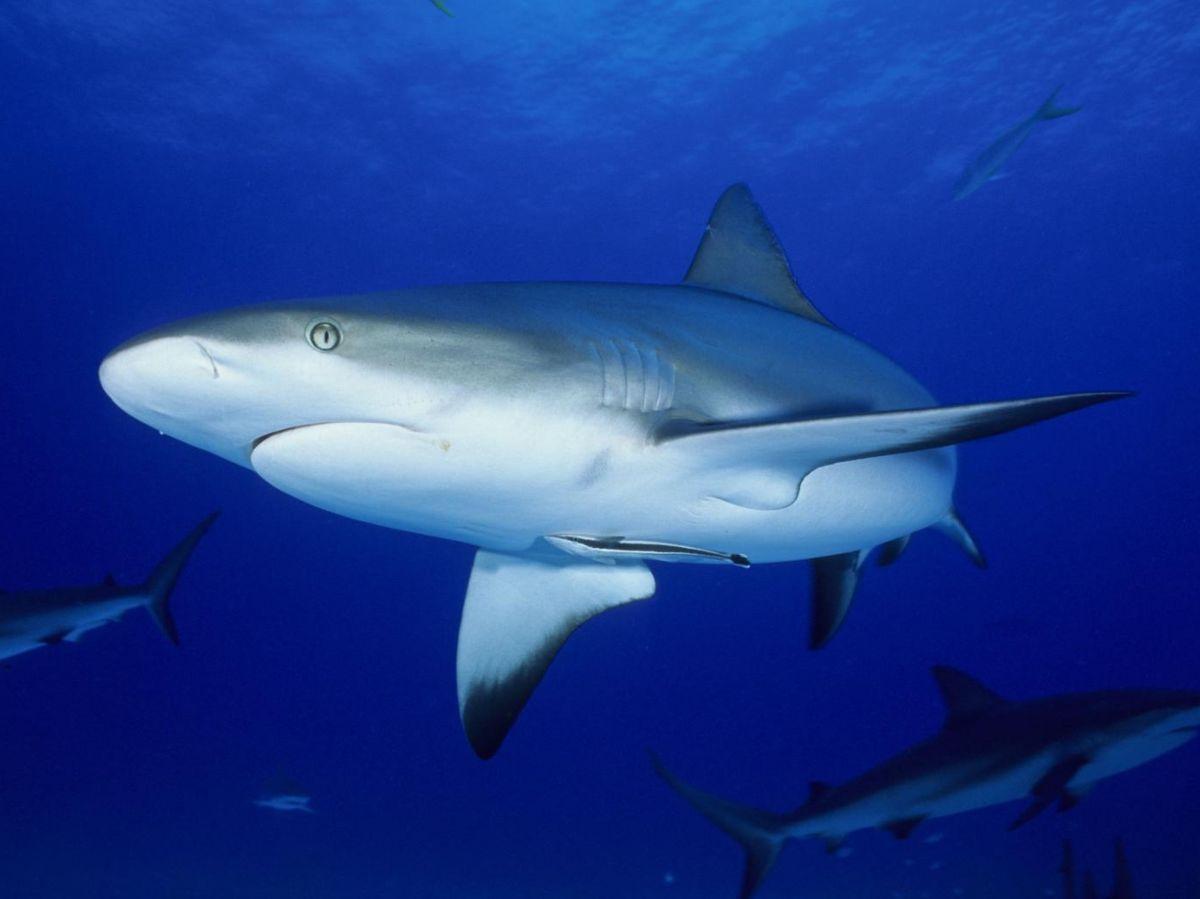

Le terme “requin” désigne les poissons cartilagineux présents dans les eaux du monde entier, regroupés dans le super-ordre des Sélachimorphes, le groupe frère de celui des raies.

En ce qui concerne les requins, l’autodéfense a été étudiée par les scientifiques Donald Nelson et son collègue Richard Johnson en 1973, en particulier les parades agonistiques. Ce terme (du grec agônistikos, “qui lutte”) renvoie à la réaction comportementale d’un individu face à une menace, et qui prend chez les requins la forme de nages spécifiques observées chez 23 espèces. “C’est une gestuelle très caractéristiques que l’on observe facilement chez le requin gris de récif. Il va se dandiner un peu en rapprochant ses nageoires pectorales vers le bas, et osciller son corps de manière assez caricaturale. C’est annonciateur d’une potentielle morsure si le danger ne s’écarte pas” explique à Sciences et Avenir Johann Mourier, enseignant chercheur à l’Université de Montpellier et biologiste marin spécialisé sur les requins à l’Unité MARBEC.

Ces comportements peuvent également survenir lors de manipulations par les scientifiques pendant des mesures ou des marquages. Le biologiste ajoute que “lorsqu’on manipule des requins il peut arriver qu’ils se débattent et mordent pour se libérer. C’est une réaction au stress engendré par la manipulation, qu’on peut interpréter comme un comportement d’autodéfense”.

Des résultats à prendre avec des pincettes

Éric Clua, directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études, explique les motivations de ce travail de recherche: “Nous sommes partis du constat de cas de morsures en Polynésie sur des pêcheurs qui semblaient être motivés par une réaction de défense. L’objectif était d’estimer l’incidence de ces événements”. Pour leur analyse statistique, les scientifiques se sont concentrés sur les cas de morsures de requins depuis 2009 à 2023 en Polynésie française, où une partie du CRIOBE est implantée. “Nous nous sommes basés sur des formulaires, des fiches post-morsure complétés après l’incident. Avec un arbre décisionnel que j’ai établi, j’ai pu déterminer l’origine de la morsure” décrit le Français. D’après leurs recherches, 4 parmi les 74 morsures documentées en 15 ans seraient concernées, correspondant alors une prévalence d’environ 5 %.

Malgré ces premières avancées, l’analyse du comportement d’animaux sauvages est délicate. Gavin Naylor, directeur du The Florida Program for Shark Research (FPSR) du Muséum National de Floride, relève les enjeux de ce type d’étude ; “il est très difficile de comprendre la motivation d’un organisme. On ne peut pas simplement plonger, voir un requin mordre un chasseur sous-marin et conclure”. L’Américain déplore le manque de conditions pour catégoriser les morsures d’autodéfense. “Il est essentiel d’exclure tous les autres paramètres qui pourraient également expliquer la morsure: la faim, le territoire, une bagarre avec un autre requin, etc”. Les motivations des animaux peuvent être diverses. “Nous ne pouvons pas les déduire comme cela, en projetant nos attitudes anthropiques. Il faut mener des expériences contrôlées” ajoute Gavin Naylor.

La nécessité d’un protocole strict

Pour étudier le comportement des squales, les scientifiques Nelson et Johnson ont mené une série d’expériences en milieu naturel en répétant méthodiquement des approches de requins afin d’observer leurs réactions pour constituer un échantillonnage représentatif. Ainsi, afin que la méthode de classement des morsures puisse être élargie, il est fondamental de standardiser les données à l’aide d’un protocole strict, clairement défini, ne reposant pas uniquement sur l’évaluation d’un expert. “Je pense que ça pourrait être bien de définir une liste de critères (distance au requin, nuisance sonore, ndlr.) qui doivent être cochés pour identifier le cas de figure. Par exemple, il faudrait qu’un cas remplisse au moins 7 critères sur 10 pour être classé dans cette catégorie” propose le directeur du FPSR.

L’ISAF est chargé de recenser toutes les morsures de requins sur les humains, classées en deux catégories: provoquée ou non provoquée. Une attaque est dite « provoquée » si elle résulte d’une activité humaine qui attire ou modifie le comportement naturel des squales (pêche, appâtage, ou toute autre action qui conduit les requins à une interaction avec l’humain). Quand cela est possible, un maximum de facteurs est relevé ; météo, pression barométrique, température, présence de poissons, marée, zone de l’interaction, descriptions de témoins, etc. Tout cela constitue une liste de 200 questions, de tests et simulations, pris en compte pour classer l’incident ! En 2024, l’ISAF a décompté 47 morsures non provoquées, 24 provoquées et 7 cas non classés.

Parler de morsure plutôt que d’attaque

L’autodéfense comme motivation des morsures remet en question l’usage du terme “attaque” souvent employé pour désigner ces incidents. Suggérant une interaction hostile, elle ne serait pas appropriée dans plusieurs cas, notamment lorsqu’elles sont provoquées. Les scientifiques préfèrent des termes plus neutres, parlant “d’incident”, “d’interaction”, ou de “morsure”.

Concernant l’étude du CRIOBE, “les observations et les relevés sont intéressants, mais ce n’est pas encore suffisant” conclut Gavin Naylor. Ces résultats constituent une première étape importante dans l’étude de l’autodéfense comme motivation de morsure sur les humains. Les recherches devront se poursuivre pour apporter des réponses plus précises.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Djibouti, suivez Africa-Press