Africa-Press – Djibouti. En attendant la découverte de la première planète extragalactique, qui se fait attendre même si certaines candidates affichent de sérieuses prétentions, des astronomes ont identifié la structure dans laquelle ces astres se forment. Ainsi, ils ont observé le premier disque protoplanétaire qui ne se situe pas dans la Voie lactée, mais dans une de ses galaxies satellites : le Grand Nuage de Magellan (LMC) à 160.000 années-lumière de la nôtre.

Un mouvement de rotation

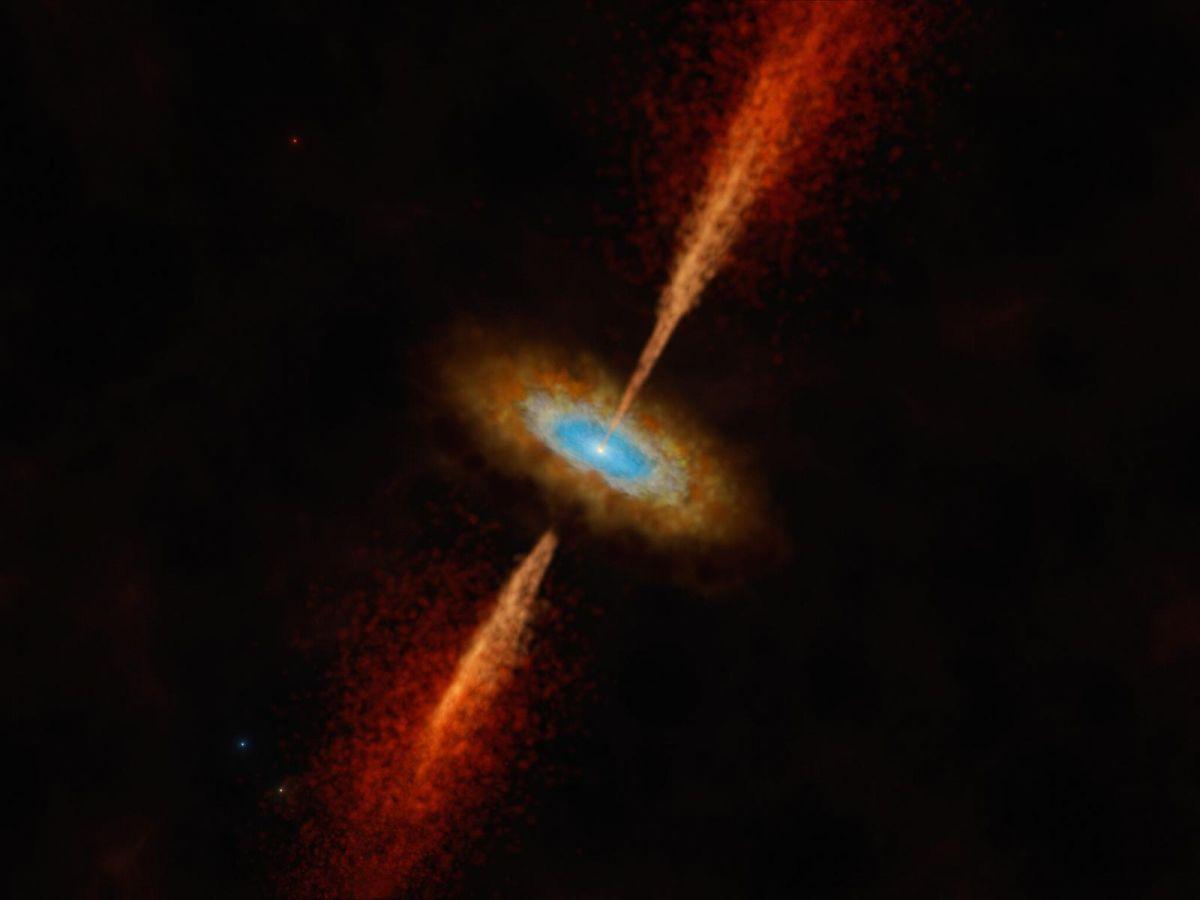

« Nous savons que les disques sont vitaux pour la formation des étoiles et des planètes de notre galaxie, et ici, pour la première fois, nous sommes en train d’en voir les preuves directes dans une autre galaxie », se réjouit, dans un communiqué, Anna McLeod, auteure principale de l’étude qui a abouti à sa découverte et qui est publiée dans la revue Nature. Le premier indice de l’existence de ce disque a été un jet de matière émis par une étoile en formation dans une région dense du LMC. Il a été repéré par l’instrument MUSE, installé sur le Very Large Telescope de l’ESO (Observatoire européen austral).

Ce type de jets est connu pour se produire dans des systèmes où de jeunes étoiles sont entourées d’un disque d’accrétion. Mais pour prouver la réalité de ce disque, les astronomes ont dû pousser plus loin les investigations et mesurer le mouvement du gaz autour de l’étoile. Pour cela, ils ont eu recours au radiotélescope ALMA, installé au Chili, dont les grandes antennes ont permis aux scientifiques de distinguer une rotation caractéristique, confirmant ainsi la détection du premier disque autour d’une jeune étoile extragalactique.

Une jeune étoile massive

L’étoile autour de laquelle se situe ce disque est une jeune étoile massive nommée HH 1177. Dans la Voie lactée, ces astres sont difficiles à observer dans leur prime jeunesse car ils sont souvent masqués par la matière poussiéreuse à partir de laquelle ils se forment, explique l’ESO. Toutefois, dans le Grand Nuage de Magellan, la composition de la matière qui s’accrète pour former l’étoile est fondamentalement différente de celle de la Voie lactée. Elle est par exemple beaucoup moins poussiéreuse.

Ainsi HH 1177 n’est plus enveloppée dans son cocon natal, ce qui laisse la possibilité de mener des observations détaillées et pourquoi pas, un jour, de dénicher une planète en formation dans une structure similaire.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Djibouti, suivez Africa-Press