Africa-Press – Gabon. Des signatures sonores qui ponctuent les morceaux de hip-hop, rap ou ntcham sont bien plus qu’un simple gimmick. Elles tracent l’identité des artistes, rappellent l’héritage du graffiti et du jazz, et dessinent un véritable code culturel de la musique urbaine africaine.

Ces petits motifs sonores que vous répétez sans y penser sont en fait des tags — les signatures musicales qui font le style et l’identité des artistes urbains. Découvrez leur histoire et leur rôle dans la culture musicale africaine.

Il y a quelques jours, l’artiste Mohamed Kourouma, dit l’Oiseau Rare, a été sacré lors de la 10e édition des PRIMUD (Prix des musiques urbaines et du divertissement) à Abidjan, remportant le Trophée du Meilleur artiste d’Afrique Centrale. Avec 57,3 % des voix du jury, le ntchameur de la 8G+ a largement devancé des figures de la musique africaine, telles que les Congolais d’Extra Musica Nouvel Horizon, ainsi que ses compatriotes Emma’a (2,6 %) et Créol (1,7 %).

Affirmer l’identité et le style unique des artistes

Ce clin d’œil à l’artiste le plus en vue du moment nous offre une transition idéale pour évoquer la culture du tag dans la musique urbaine: ces signatures sonores qui ponctuent les morceaux comme autant de traces, affirmant l’identité et le style unique des artistes.

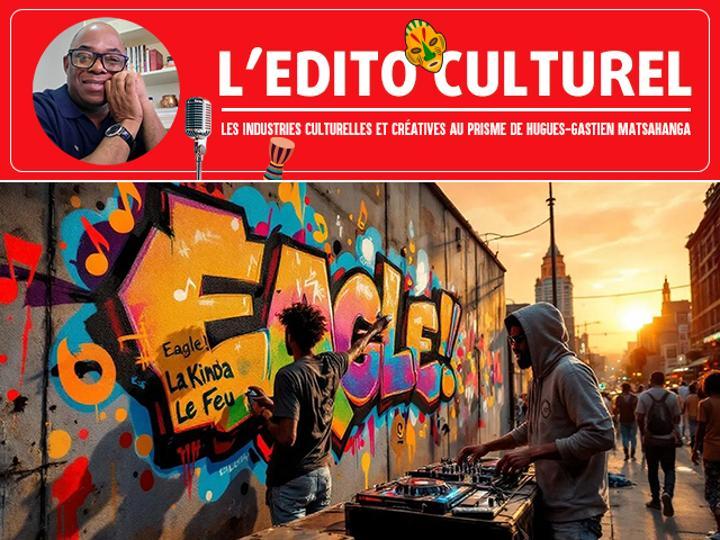

« Toi tu connais ! C’est le fils de Maman Happy ! », « Emma’a, Emma’a », « Aigle ! », « La Kinda Le Feu Le Feu Le Feu », « Créol ! Fantastik ! », « Pingili Tchouk », « Ramzi Tandji 36 C’est Nous Kopeu ! ». Ces accroches sonores, iconiques et parfois anecdotiques, servent à la fois de cri de ralliement pour les fans et de signature pour l’artiste. Bienvenue dans le monde du tag.

À l’origine, le tag était la signature d’un graffeur: une marque visuelle unique permettant de se distinguer et de laisser sa trace dans l’espace public. Cette pratique s’est étendue à la musique, notamment via la culture hip-hop, et trouve ses racines dans l’esprit improvisé du jazz.

Dans la musique, le tag désigne un motif sonore court et répétitif, reconnaissable, qui fonctionne comme une signature de l’artiste ou du compositeur. Comme le graffiti, il exprime une identité, une personnalité et, parfois, un manifeste artistique.

Repère sonore immédiat

Avec la digitalisation de la musique, le tag s’est élargi pour inclure des phrases musicales accrocheuses et répétitives, présentes dans le hip-hop, le rap et même la ntcham gabonaise. L’objectif reste le même: marquer la présence de l’artiste, renforcer sa notoriété et offrir au public un repère sonore immédiat.

Ces signatures sonores rendent également hommage aux beatmakers et DJ qui participent à la création des tubes. Elles sont autant d’éléments de reconnaissance pour ceux qui façonnent les morceaux les plus streamés. Dans ce contexte, le tag est devenu un réflexe incontournable pour identifier le créateur d’un morceau, intégrant une forme de « street art » auditive dans la musique populaire.

Sortir les beatmakers de l’anonymat

A l’image du talentueux et jeune producteur de musique gabonais Kris O’Bryan, grâce à la diaspora et au rayonnement de l’Afropop nigériane, de nombreux beatmakers, comme Michael Ovie Hunter, dit London, ont acquis une notoriété mondiale grâce à leurs signatures sonores présentes sur les hits de Burna Boy, Ayra Starr ou Rema.

Aujourd’hui, le succès du tag dessine les contours d’un nouveau code culturel: un marqueur d’identité et d’impact pour la musique urbaine. Pour les nouvelles générations, habituées aux sons calibrés pour des écoutes répétées, ces signatures sonores sont devenues autant d’indices qui rythment et enrichissent l’expérience musicale.

Hugues-Gastien MATSAHANGA, Spécialiste des Industries Culturelles et Créatives

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Gabon, suivez Africa-Press