Africa-Press – Gabon. Le cortex cérébral, un tissu organique d’une complexité fascinante…

Couche externe du cerveau humain, le cortex cérébral, appelé aussi « substance grise », recouvre les deux hémisphères du cerveau. Sa taille imposante, qui représente presque 85% de la masse cérébrale totale, et sa structure complexe, constituée de milliards de neurones et de connexions synaptiques, lui confèrent un rôle central dans l’émergence des fonctions cognitives supérieures caractéristiques de notre espèce, comme le langage articulé, la motricité ou la mémoire.

… dont les premiers moments demeurent mystérieux

C’est au cours du développement embryonnaire, entre la huitième et la vingt-cinquième semaine de gestation, que les cellules souches neurales du cortex cérébral, particulièrement abondantes chez l’humain, vont décider de leur destin cellulaire. Des choix déterminants à l’origine de la diversité cellulaire nécessaire au bon fonctionnement du cortex: plusieurs types de neurones inhibiteurs et excitateurs mais aussi les cellules gliales, comme les astrocytes et les oligodendrocytes, qui assurent un rôle essentiel de soutien aux neurones.

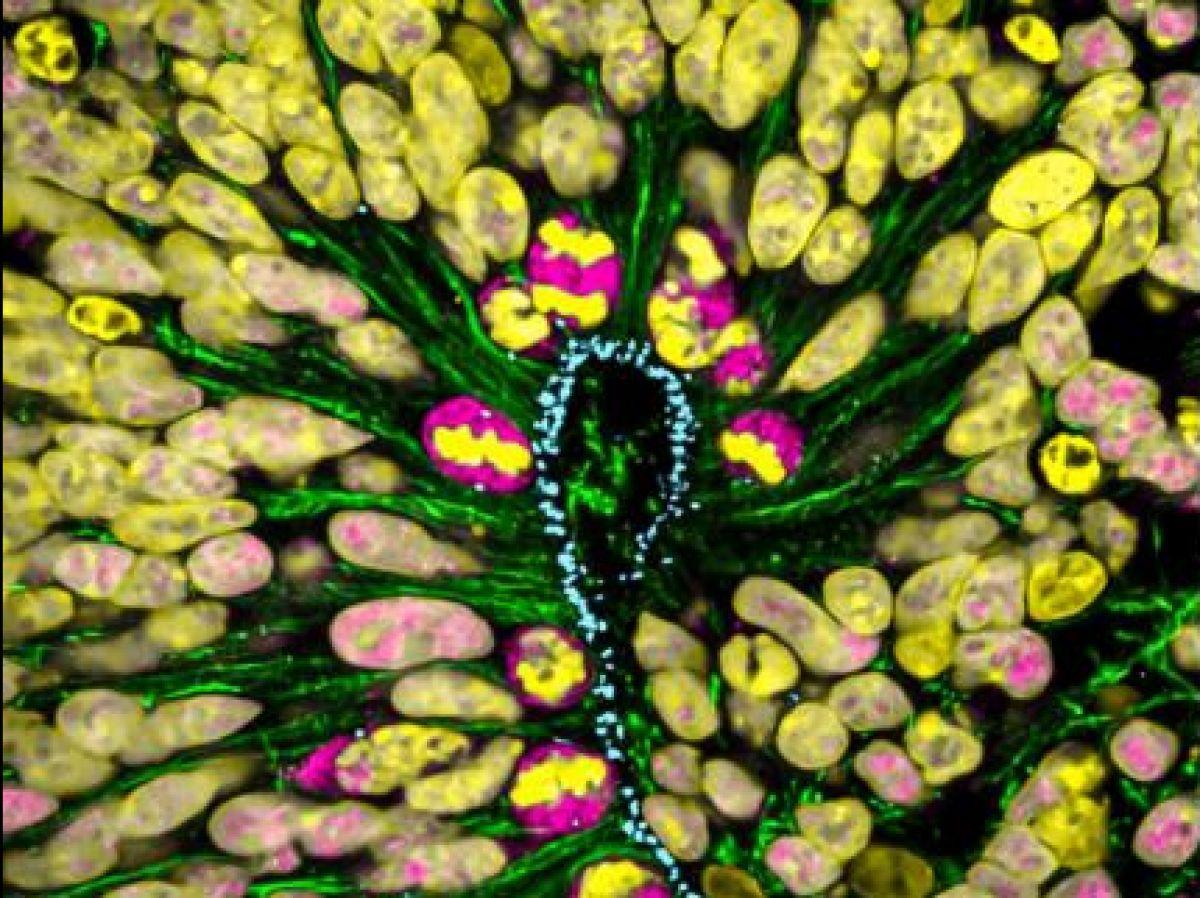

Quels mécanismes déterminent les choix de destin réalisés par les cellules souches neurales lors de leur division ? Un événement encore mystérieux, qu’Alexandre Baffet et son équipe cherchent à élucider grâce à différents modèles, dispositifs et outils: les modèles organoïdes, les techniques de microscopie et l’imagerie en temps réel (live imaging)

Alexandre Baffet, comment êtes-vous passé des ovaires de la mouche drosophile aux organoïdes de chimpanzés ?

A.B: Ce sont les aléas de la recherche. Lors de ma thèse de doctorat en 2010, j’ai travaillé sur le cytosquelette des cellules ovariennes de la mouche drosophile. À l’issue de ma thèse, j’avais envie de me « réorienter »: j’avais envie de m’intéresser à la biophysique des moteurs moléculaires, un champ d’investigation distinct qui s’appuie sur des approches physiques en dehors du contexte cellulaire, en utilisant des systèmes complètement reconstitués. C’est lors de mon séjour post-doctoral à l’université de Columbia, à New York, que j’ai découvert la technique qui est aujourd’hui au cœur de mes travaux, « le live imaging ». Une technologie puissante qui m’a d’abord permis de visualiser en temps réel les moteurs moléculaires en action dans le néocortex du rat. Appliquée à l’observation des cellules, l’imagerie en temps réel offre une vue unique sur des processus dynamiques tels que la division cellulaire, la migration cellulaire et la croissance axonale. De retour en France en 2016, j’ai constitué mon équipe à l’Institut Curie pour travailler sur le destin des cellules souches neurales. C’est ainsi que des modèles murins je suis passé aux organoïdes humains, des structures tridimensionnelles complexes qui reproduisent in vitro l’organisation et les fonctionnalités des tissus cérébraux.

Qu’apportent les modèles organoïdes à l’étude du développement du cerveau humain ?

A.B: Tous les mammifères sont dotés d’une population de cellules souches neurales indispensables à la formation du cerveau. Mais chez l’humain apparaît une seconde population, quasi inexistante chez la souris. Ce sont ces cellules-là qui, en se divisant, vont contrôler l’expansion massive du néocortex. Pour explorer ces mécanismes uniques, il nous fallait donc d’autres modèles d’étude comme les organoïdes cérébraux humains, qui récapitulent in vitro de nombreux aspects du neurodéveloppement humain. En parallèle, nous travaillons avec des fœtopathologistes parisiens, à partir de biopsies de tissus cérébraux prélevés sur des fœtus issus d’interruptions médicales de grossesse (IMG). Ces biopsies post-mortem, réalisées dans le strict respect des réglementations éthiques et avec le consentement des parents, nous permettent d’étudier les cellules souches neurales humaines dans l’état le plus proche de la réalité. Dans notre laboratoire, pour comparer les données provenant du tissu fœtal avec celles des organoïdes cérébraux, nous avons mesuré et quantifié les proportions de cellules filles générées par les cellules souches. Nous avons alors été étonnés de constater que, malgré l’absence de certains éléments clés propres au développement embryonnaire, comme la vascularisation par exemple, les organoïdes cérébraux sont dotés d’une capacité remarquable à reproduire les décisions majeures prises par les cellules souches neurales.

En quoi vos travaux sont-ils pionniers ?

A.B: Le cortex humain est composé d’un très grand nombre de sous-types de cellules. Un sujet largement étudié en biologie depuis une dizaine d’années: les progrès en génomique transcriptomique, notamment la technique du « single-cell transcriptomic », ont permis de séquencer l’expression des gènes dans des cellules individuelles et de cartographier la diversité cellulaire au sein de divers organes, y compris dans le cortex cérébral. À présent, nous devons comprendre comment une ou deux populations de cellules souches génèrent l’ensemble de cette diversité cellulaire, dans les bonnes proportions, au bon endroit, au bon moment. C’est pour cette raison que nous avons mis en place une méthode d’imagerie en temps réel nous permettant de filmer les cellules souches neurales et de quantifier précisément les sous-types générés. L’une de nos hypothèses, c’est que le développement des cellules souches est influencé par les modifications de leur environnement au cours du temps. Nos premiers travaux ont montré qu’en effet des cellules souches précoces, capables de générer un type cellulaire A, peuvent adopter un destin différent lorsqu’elles sont greffées à un stade tardif et générer un type cellulaire B. Le protocole expérimental pour étudier cet événement a été très long à mettre en place mais à présent il fonctionne bien. Nos recherches préliminaires suggèrent que l’environnement cellulaire joue un rôle crucial dans le comportement des cellules souches. L’année prochaine, nous nous concentrerons sur la dimension évolutive de ces mécanismes. Grâce aux organoïdes, nous pourrons étudier le fonctionnement spécifique du cerveau humain, comparé à celui d’autres primates, tout en respectant le bien-être animal. Une étude qui va nous permettre d’identifier les caractéristiques propres au cerveau humain et de comprendre les différences fondamentales entre l’homme et les primates non humains, bien plus proches sur le plan phylogénétique que les souris.

Quelles pourraient être, à plus ou moins long terme, les applications cliniques issues de vos travaux ?

AB: Nous nous intéressons beaucoup à l’étude des tumeurs cérébrales pédiatriques selon l’hypothèse suivante: une altération de la descendance des cellules souches neurales embryonnaires, via le choix de destins aberrants, pourrait mener à ce type de tumeurs chez l’enfant. Des mutations tumorigéniques précoces affecteraient la capacité des cellules souches à se différencier correctement, les conduisant à une prolifération incontrôlée. L’autorenouvellement est une propriété essentielle des cellules souches qui leur permet de rester en vie tout en générant d’autres types de cellules et de neurones. Cependant, un autorenouvellement à l’infini entraîne une augmentation anormale du pool de cellules souches, augmentant le risque de formation de tumeurs. Comprendre les mécanismes sous-jacents à l’altération de la descendance de cellules souches neurales embryonnaires et cibler les choix de destin défectueux permettraient de prévenir et/ou de traiter ces tumeurs infantiles- agressives de manière plus efficace.

Que vous apporte le soutien de la Fondation Bettencourt Schueller ?

A.B: En nous apportant une stabilité financière, la Fondation Bettencourt Schueller nous permet de nous concentrer sur nos travaux pendant cinq ans sans avoir à nous soucier de la quête de financement constante. Une tranquillité d’esprit indispensable pour mener des recherches à long terme. Nous allons aussi acquérir un nouveau microscope, qui viendra s’ajouter à celui que nous possédons déjà. Un microscope Spinning Disc à tête large, dont la polyvalence, en offrant un équilibre optimal entre profondeur d’imagerie, vitesse d’acquisition et résolution, permet d’observer les tissus cérébraux sur des périodes prolongées avec une grande précision. L’acquisition de ce microscope nous permettra de réaliser des expériences plus longues et plus détaillées, en suivant le développement cellulaire sur des durées étendues. En quelque sorte, ce microscope est le joueur le plus complet de notre équipe, vous savez celui qui sait un peu tout faire.

Envie d’en découvrir plus: https://www.fondationbs.org/notre-communaute/laureats-et-projets/alexandre-baffet

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Gabon, suivez Africa-Press