Africa-Press – Guinee Equatoriale. C’est un monde fascinant situé à 1,3 milliard de kilomètres de la Terre, aux abords de Saturne, qui se dévoile peu à peu à la communauté scientifique. Et suscite désormais les espoirs les plus fous : celui d’élucider certains mécanismes qui auraient permis à la vie d’émerger sur notre propre planète… et d’y déceler peut-être les premières formes de vie extraterrestre.

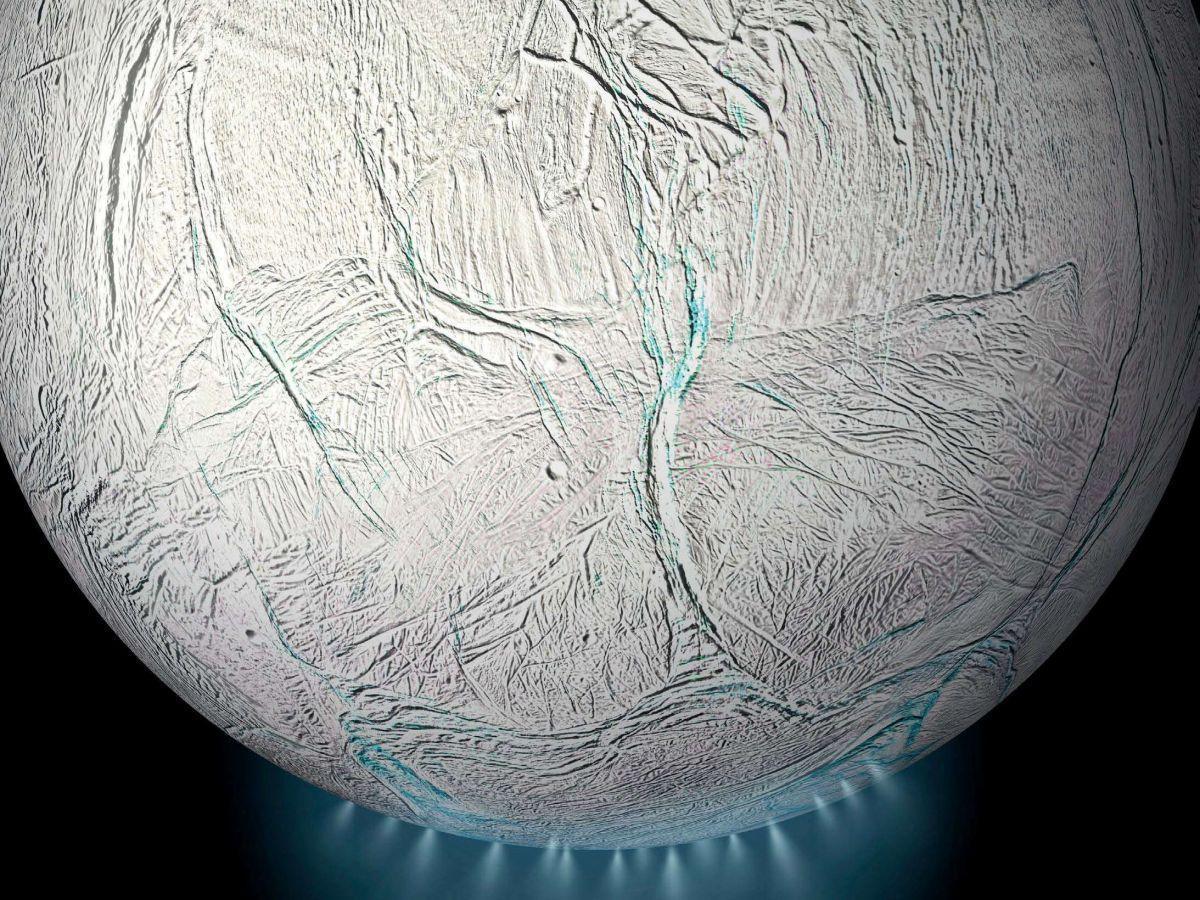

Dénommé Encelade, ce satellite de Saturne, découvert au 18e siècle, apparut longtemps anodin et incompatible avec le vivant : un astre de seulement 500 km de diamètre, soit la distance Paris-Lyon, couvert d’une épaisse couche de glace où les températures extrêmement élevées avoisinent -200 °C. Mais grâce à la sonde américaine Cassini, qui l’a survolé une vingtaine de fois avant d’achever sa mission en 2017, les astronomes se sont rendu compte qu’Encelade abritait un gigantesque océan sous sa surface gelée.

Alimenté sans doute par des cheminées hydrothermales, comme celles qu’on trouve sur Terre au niveau des planchers océaniques, cet environnement aquatique contient, outre des sels, une variété de substances chimiques ainsi que des composés organiques complexes comprenant jusqu’à une centaine d’atomes. Or en juin, de nouvelles analyses ont révélé qu’il renfermait aussi du phosphore : le seul et le plus rare des six éléments qui, avec le carbone, l’hydrogène, l’azote, l’oxygène et le soufre, composent majoritairement les organismes vivants terrestres, n’avait pas encore été détecté sur cette lune !

“Même si rien ne prouve qu’Encelade est habitée, c’est l’astre qui réunit les meilleures conditions d’habitabilité à l’exception de notre planète. Pour les agences spatiales américaine et européenne, il est devenu une cible prioritaire en exobiologie “, s’enflamme Caroline Freissinet, astrobiologiste au Laboratoire atmosphères et observations spatiales du CNRS et de l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

Le dernier des “Chnops”

Parmi les éléments qui composent majoritairement les organismes terrestres – carbone (C), hydrogène (H), azote (N), oxygène (O), phosphore (P) et soufre (S), formant l’acronyme Chnops – le phosphore est le seul qui n’avait pas encore été décelé sur Encelade. Dans la biochimie terrestre, c’est certes le plus rare de ces six éléments. On le trouve toutefois dans les membranes des cellules, les molécules d’ADN, ou encore la molécule d’ATP, source d’énergie pour toute la machinerie cellulaire. “Le phosphore est indispensable pour expliquer la vie telle que nous la connaissons”, résume le biologiste Régis Ferrière. Mais l’analyse de neuf particules de glace, captées il y a une dizaine d’années par la sonde Cassini au-dessus d’Encelade, complète à présent ce panel. Elle montre que ces grains contiennent du phosphore (sous forme de phosphate de sodium). Et cent fois plus que dans les océans terrestres !

Un océan de 50 à 60 km de profondeur

La découverte d’un réservoir d’eau liquide à une distance si importante du Soleil et dans un corps aussi petit qu’Encelade a été considérée comme une énorme surprise. Son existence commença à être trahie dès le milieu des années 2000, lorsque Cassini survola son pôle sud. Elle observe alors de longues crevasses – baptisées “rayures de tigre” – lardées de geysers crachant de la glace et de la vapeur d’eau salée dans l’espace.

Une dizaine d’années plus tard, après plusieurs passages de Cassini à travers ces panaches, mais aussi grâce à diverses mesures sur la rotation, la topographie et le champ gravitationnel d’Encelade, les chercheurs en acquièrent la certitude : cette lune renferme un océan global de 50 à 60 km de profondeur – contre 4 km en moyenne pour les océans terrestres – enfoui sous 35 km de glace à l’équateur et seulement 5 km au pôle sud. “Selon les modélisations que nous avons réalisées en 2017, les forces de marée de Saturne déforment et malaxent en permanence le noyau rocheux et poreux d’Encelade, explique Gabriel Tobie, chercheur CNRS au Laboratoire de planétologie et géosciences de Nantes Université. Les frictions engendrées libèrent ainsi une importante source de chaleur qui empêche l’océan de geler. ”

La dissipation de chaleur est par ailleurs légèrement plus intense au niveau du pôle sud. D’où un amincissement plus important de la coquille de glace, permettant à la matière océanique de s’infiltrer et d’être finalement expulsée. “En analysant ces jets de matière, on peut obtenir des informations sur le contenu de l’océan subglaciaire sans y accéder de manière directe – ce qui serait techniquement hors de portée “, souligne Olivier Mousis, de l’institut Origines d’Aix-Marseille Université.

Des fumeurs blancs identiques à ceux trouvés sur Terre

Les spectromètres de Cassini ont décelé ainsi des grains de silice et sels de sodium provenant des geysers, preuve que l’océan est en contact avec le manteau rocheux d’Encelade, et non une autre couche de glace sous-jacente. Ces interactions avec un plancher océanique semblable à la croûte terrestre revêtent une importance majeure. C’est grâce à elles, tout d’abord, qu’un cocktail de minéraux et d’ions (sodium, calcium, magnésium…) peut être solubilisé et enrichir chimiquement l’océan. Mais elles permettent aussi des échanges de chaleur avec l’intérieur de l’astre, et potentiellement des remontées d’eau chaude (entre 50 et 100 °C) engendrant des petits “fumeurs” sous-marins.

Les instruments de Cassini ont fourni à cet égard des indices particulièrement probants. En détectant de la silice pure, du dihydrogène et même du méthane dans les panaches d’Encelade, ils indiquent qu’un processus hydrothermal est manifestement à l’œuvre sur les fonds océaniques. Ceux-ci “seraient parsemés de cheminées hydrothermales, avance Régis Ferrière, de l’Institut de biologie de l’École normale supérieure de Paris. En particulier, des fumeurs blancs relativement peu chauds et alcalins : les mêmes qui, sur Terre, au niveau des abysses, sont le siège de réactions complexes, concentrent les espèces chimiques dans des microcavités et constituent des oasis de vie.”

De l’eau liquide, une source d’énergie, une grande richesse moléculaire et des réacteurs naturels… Les ingrédients que les scientifiques estiment essentiels pour l’apparition de la vie pourraient être ainsi réunis ! Demeure toutefois une grande inconnue : on ignore toujours l’âge d’Encelade et depuis quand son océan s’est stabilisé. Selon certains chercheurs, cette lune pourrait être âgée de seulement 500 millions d’années, ce qui aurait laissé peu de temps à la vie pour éclore et se développer ; d’autres estiment qu’elle se serait formée en même temps que la Terre et le Système solaire lui-même, il y a 4,5 milliards d’années. “En l’état des connaissances actuelles, il est impossible de trancher “, reconnaît Gabriel Tobie.

Un terrain de jeu exceptionnel pour les scientifiques

Mais Encelade, dans tous les cas, constitue un terrain de jeu exceptionnel pour les scientifiques. Si son océan est récent, il pourrait permettre des avancées spectaculaires en chimie prébiotique. En identifiant des processus autocatalytiques et des macromolécules organiques, par exemple, ou encore des embryons de membranes isolant certaines molécules du milieu extérieur : “Les étapes intermédiaires, en somme, entre l’inerte et une chimie du vivant “, envisage Olivier Mousis.

Et si l’océan d’Encelade est âgé de plusieurs milliards d’années, des scénarios encore plus excitants apparaissent possibles… Fin 2022, une équipe française a ainsi calculé que les quantités de méthane mesurées par Cassini s’expliquaient plus facilement par la présence de micro-organismes que des processus purement géologiques. “Il pourrait s’agir d’organismes dits extrêmophiles et unicellulaires, semblables aux archées qui auraient évolué sur la Terre primitive il y a plusieurs milliards d’années “, détaille Régis Ferrière, coauteur de ces travaux. Ils utiliseraient le gradient électrochimique entre l’intérieur des sources hydrothermales, où le milieu est alcalin (basique), et l’eau plutôt acide qui les entoure. Même en l’absence de lumière, ce gradient constituerait une source d’énergie assez importante pour transformer le dihydrogène et le dioxyde de carbone en méthane… et alimenter ainsi un métabolisme rudimentaire.

La biomasse totale resterait de fait très modeste : pas plus de 10 tonnes de carbone d’origine biologique, soit l’équivalent d’une seule baleine dans tout l’océan d’Encelade. “Mais les biomolécules seraient produites en quantité suffisante pour être expulsées par les geysers et détectées par une sonde, pourvu que celle-ci collecte un dixième de millilitre de matière océanique “, s’enthousiasme Régis Ferrière.

Comment aller plus loin et percer les secrets de cette lune océan ? Limités par leur résolution et l’effet de voile de l’atmosphère terrestre, les télescopes au sol actuels ne joueront qu’un rôle marginal dans la poursuite de l’enquête. Seul le nouvel observatoire spatial James-Webb, orbitant à 1,5 million de kilomètres de la Terre et doté d’instruments superpuissants, pourrait permettre certaines avancées. Les résultats de ses premières observations d’Encelade ont été communiqués récemment, en juin.

Ils montrent que “les panaches s’étendent sur près de 10.000 km – 20 fois le diamètre de cette lune “, s’émerveille Guillaume Cruz-Mermy, du Laboratoire géosciences Paris-Saclay, qui a participé à l’étude. Et que les jets de matière sont expulsés à la vitesse de 2000 km/h, libérant chaque seconde 300 litres de glace et de vapeur d’eau. La majorité retombe sous forme de grains de glace nanométriques sur la surface. Mais une petite partie reste dans l’espace. Elle forme une sorte de tore autour de l’orbite d’Encelade, a visualisé le James-Webb, et alimente en particules glacées l’un des anneaux les plus périphériques de Saturne (l’anneau E).

Dans ces panaches, seules des molécules d’eau ont été néanmoins décelées par le James-Webb. “Mais ce ne sont que des résultats préliminaires, fruits de quatre minutes d’observation “, avertit Guillaume Cruz-Mermy. Car d’ici au printemps ou à l’été 2024, plus de trois heures du temps d’observation du James-Webb devraient être consacrées à Encelade. “Durant cette période, poursuit le chercheur, le télescope détectera peut-être des amines, des sulfates, du peroxyde d’hydrogène ou des composés carbonés. Mais aussi d’éventuelles variations de l’activité des panaches, très précieuses pour mieux les modéliser. ”

Des projets de mission pour succéder à Cassini

Les experts sont néanmoins formels : pour caractériser plus précisément l’océan d’Encelade et déceler les possibles ingrédients d’une chimie prébiotique voire des biomolécules, il faudra nécessairement des mesures très fines, in situ. Les scientifiques pressent donc les grandes agences spatiales afin qu’elles financent et mettent sur pied les successeurs de Cassini. “Les instruments de cette sonde avaient été conçus dans les années 1990, rappelle Olivier Mousis. Ils n’étaient en outre pas optimisés pour l’analyse de molécules organiques, puisque personne n’imaginait qu’Encelade abritait un océan et pouvait être habitable. Des spectromètres à la fois plus spécifiques et plus performants révéleraient ainsi, sans nul doute, une profusion de nouveaux composés. ”

Plusieurs projets de mission ciblant Encelade et qui seraient dotés de ces technologies de pointe ont été soumis à l’Agence spatiale européenne (ESA) dans le cadre de son futur programme d’exploration “Voyage 2050”. L’un d’eux est porté par Olivier Mousis et des dizaines de planétologues européens. Objectifs : traverser les panaches d’Encelade au moyen d’une sonde, à une quarantaine de reprises, afin d’y quantifier les molécules clés, cartographier le pôle sud et glaner des informations sur la genèse de cette lune. Les recommandations de l’ESA devraient être annoncées courant 2024 pour des missions coûtant 900 millions d’euros.

Gratter la surface pour y débusquer les marques du vivant

Au moins cinq projets analogues seront proposés d’ici à 2026 pour les missions New Frontiers de la Nasa, à 850 millions de dollars. “Soit un tiers des initiatives américaines de ce type pour l’exploration du Système solaire. Un indicateur de l’énorme engouement que suscite Encelade “, signale Caroline Freissinet. Mais dans son rapport décennal sur les sciences planétaires, publié en 2022, le Conseil américain de la recherche a d’ores et déjà recommandé que la prochaine mission à très gros budget de la Nasa (5 milliards de dollars), après celle qui s’envolera vers Uranus en 2035, mette le cap sur Encelade. Baptisée “Orbilander”, elle devrait décoller vers la fin des années 2030. Une fois en orbite autour d’Encelade, l’engin de six tonnes traversera plusieurs centaines de fois ses panaches… puis il atterrira à proximité des geysers afin d’y gratter la surface, prélever des échantillons et les analyser.

Il ne s’agira alors plus seulement de caractériser l’habitabilité d’Encelade, mais de débusquer les marques du vivant. “La suite instrumentale visera à détecter des distributions particulières de molécules, acides aminés ou lipides, par exemple, mais aussi des dynamiques moléculaires et même des morphologies ressemblant à celles de cellules “, confie Caroline Freissinet qui participe aux préparatifs. Depuis les sondes Viking qui s’étaient posées sur Mars en 1976, ce serait la première fois qu’une mission cherche à identifier les preuves d’une vie active sur une autre planète.

Une place à part dans les lunes océans

Encelade n’est pas la seule lune du Système solaire à héberger un océan subglaciaire. Au moins quatre autres possèdent cette propriété : Titan, qui, comme Encelade, orbite autour de Saturne ; ainsi qu’Europe, Ganymède et Callisto, satellites de Jupiter. “Toutes ne sont pas aussi intéressantes pour l’exobiologie “, souligne le planétologue Gabriel Tobie. Car sur Titan, Ganymède et Callisto, les fonds océaniques seraient en contact avec une autre couche de glace et non un manteau silicaté, réduisant les échanges chimiques entre la partie rocheuse et l’océan. Une activité hydrothermale reste néanmoins possible et rien n’interdit la mise place d’une chimie complexe. Mais l’imposante épaisseur de glace recouvrant l’océan (de 50 à 100 km pour ces trois lunes, contre quelques kilomètres pour Encelade au pôle sud) rend peu probable la détection de constituants océaniques. Les conditions semblent en revanche beaucoup plus favorables sur Europe : elle possède un plancher océanique rocheux et exhibe de nombreuses régions où sa surface serait couverte de sels provenant de l’océan. Cette lune expulse, par ailleurs, des panaches d’eau de 200 km de haut, visualisés entre 2012 et 2016 par le télescope Hubble. “Tout porte à croire qu’Europe réunit les mêmes conditions d’habitabilité qu’Encelade, même si aucune sonde n’a pu encore le confirmer ni le détailler “, précise Gabriel Tobie. Deux orbiteurs – l’un européen (Juice), l’autre américain (Europa Clipper) – la rejoindront cependant au début des années 2030 pour l’examiner au plus près.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Guinee Equatoriale, suivez Africa-Press