Africa-Press – Guinee Equatoriale. De plus en plus de nos chercheurs se risquent à défier les géants de la tech. Jean-Luc Moullet, en charge de l’innovation au CNRS, veut les y encourager.

Et si c’était chez nos têtes chercheuses que se trouvaient les meilleurs atouts de notre souveraineté technologique ? C’est une des convictions du CNRS, qui, avec le nouvel accompagnement Rise Up, veut encourager les projets nés de l’imagination de ses chercheurs à prendre leur envol. Si plus de 1 400 start-up en activité issues des laboratoires du CNRS et de ses partenaires ont été créées depuis 1999, il est nécessaire de faire gagner en visibilité ces structures, tout comme leur permettre de gagner de nouveaux marchés, ou encore de recruter les talents nécessaires pour leur développement.

La plupart d’entre elles comptent en effet moins de dix salariés. Cela suffira-t-il pour s’imposer alors que le marché technologique mondial est aujourd’hui dominé par les géants américains et chinois ?

La France, dans la dernière édition du Global Innovation Index, a perdu une place qu’elle avait gagnée l’an dernier, redevenant la douzième économie innovante dans le monde derrière, entre autres, la Suisse, les États-Unis, la Suède, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Corée du Sud, Singapour, l’Allemagne et la Chine. Un manque à gagner, serait-on tenté de penser, alors que la France est le troisième pays en dehors des États-Unis, pour le nombre de prix Nobel décrochés par ses chercheurs…

Il est d’abord nécessaire de pousser nos têtes bien faites à rester en France alors que le salaire des chercheurs titulaires d’un doctorat est souvent bien faible en France et les démarches administratives pour obtenir des crédits, encore trop compliquées. « Les Nobel d’aujourd’hui sont la conséquence des conditions favorables qui étaient offertes dans leur jeunesse aux chercheurs de ma génération. Ces conditions se sont dégradées depuis. Nos jeunes chercheurs sont mal payés lorsqu’on compare leur salaire à la moyenne des rémunérations de leurs collègues dans l’OCDE. Il faut augmenter les salaires mais également assurer un meilleur financement de la recherche, basé sur la confiance faite aux chercheurs », nous expliquait il y a deux ans le Prix Nobel de physique Serge Haroche, avant de poursuivre : « Il y a une part de risque, bien sûr, mais la recherche est par définition une activité risquée ! C’est souvent de cette recherche ouverte et ambitieuse que naissent les grandes découvertes. »

Ancien élève de l’École polytechnique et de l’École nationale supérieure des Mines de Paris, ingénieur au Corps de mines, Jean-Luc Moullet a notamment travaillé à la direction générale du Trésor, dont le nom est l’Agence des participations de l’État. Entre 1999 et 2009, il occupe différentes fonctions au sein du groupe Thomson-Technicolor, d’abord basé à San Francisco, puis à Los Angeles. Devenu en 2010 conseiller sur les affaires industrielles au cabinet du ministre de la Défense, il rejoint ensuite Bercy pour plancher sur les investissements d’avenir. Depuis 2019, Jean-Luc Moullet est nommé directeur général délégué à l’innovation du CNRS.

Jean-Luc Moullet : Le CNRS a la chance de s’appuyer sur un potentiel scientifique extraordinaire extrêmement riche en résultats de recherche. Notre ambition est de les mettre au service de la société et notamment des entreprises. Pour cela, on travaille dans trois directions. D’une part, développer un portefeuille de protection intellectuelle qui protège ces résultats de recherche et qui permette à des entreprises de développer et commercialiser des produits en toute confiance. Aujourd’hui, notre portefeuille représente plus de 9 000 familles de brevets dont un tiers codéposées avec des industriels.

Par ailleurs, nous développons une relation de grande proximité et de confiance avec les personnels de recherche de manière à les amener sur la voie de l’entrepreneuriat et de la création de start-up. C’est cette étape de détection des projets et d’accompagnement qui est fondamentale et qui nous permet d’observer la création d’une centaine de start-up par an, issues des laboratoires sous tutelle CNRS.

Enfin, nous renforçons nos liens avec le monde économique. Si le CNRS est connu pour être un organisme de recherche, il l’est moins dans sa capacité à accompagner les entreprises dans leurs projets de développement et de recherche. Nos 1 100 laboratoires sont une force sur laquelle on peut capitaliser pour animer les relations avec les entreprises et développer les coopérations de recherche.

Comment renforcer les liens avec le monde économique ?

On part déjà d’une bonne base, nous avons plus de 200 laboratoires communs – avec des entreprises – en activité. Par ailleurs, nous signons plus de 1 000 nouveaux contrats de recherche avec les entreprises tous les ans. Mais on peut aller encore plus loin en faisant mieux connaître l’offre du CNRS, en établissant des relations fortes avec les entreprises. Par exemple dans le cadre de séminaires où nous échangeons sur la manière dont on peut répondre aux défis industriels en mobilisant des connaissances scientifiques. On fait ça au niveau national avec des grands groupes et des entreprises de taille intermédiaire. On est par ailleurs en train de se doter d’une force de frappe de cent ingénieurs transferts, placés dans les laboratoires au plus près de chercheurs et dont la mission est de développer les relations entre ces laboratoires et les entreprises qui les entourent, notamment les plus petites d’entre elles.

On a l’impression qu’il y a encore parfois en France une muraille de Chine entre le monde de l’entrepreneuriat et celui de la recherche…

Bien sûr, le monde de l’entrepreneuriat et celui de la recherche ne sont pas les mêmes, ils ne parlent pas forcément le même langage, ont des enjeux différents et s’inscrivent dans des temporalités différentes. En revanche, les chercheurs sont aussi animés par l’objectif de transformer le monde dans lequel nous vivons. Et la voie de l’entrepreneuriat est une manière assez naturelle de permettre à des résultats de recherche d’atteindre un tel objectif. Aujourd’hui, l’envie est là et nombreux sont les chercheurs qui ont envie de se lancer dans une telle aventure. À nous de mettre en place les outils qui facilitent ce cheminement et de les accompagner vers l’ensemble des dispositifs publics et des financements de toutes natures, qui sont nombreux en France, pour faciliter la création et la croissance des start-up.

La France a de brillants chercheurs : comment faire en sorte que leurs projets rayonnent encore davantage à l’échelle mondiale ?

On a besoin de rassembler trois dimensions : des chercheurs porteurs d’innovation de rupture, des entrepreneurs qui voient loin et qui débordent d’ambition, et des financements significatifs pour permettre à une idée de se concrétiser et de se développer sur des marchés internationaux. Notre rôle à nous, CNRS, c’est de mettre sur la rampe de lancement les chercheurs avec les meilleures idées.

Certaines institutions comme le Technion, le MIT, Stanford, Oxford, ou encore l’IIT de Bombay réussissent à transformer particulièrement bien la recherche académique. Certaines méthodes venues de l’étranger peuvent-elles être inspirantes ?

J’ai passé quelques années en Californie et j’ai été très surpris de voir l’ambition débordante des entrepreneurs, dont l’objectif est de conquérir le monde. Peu y arrivent mais l’ambition est là ! Et le reste suit, en particulier la capacité de financement de ces projets. On ne doit pas forcément s’inspirer de ce trait culturel, mais ce que je veux dire, c’est qu’on a parfois à gagner à voir plus grand.

Être à même des structures qui pèsent dans la recherche, est-ce un instrument de souveraineté technologique face au poids des Big Tech américaines et chinoises ?

La souveraineté technologique ne repose pas uniquement sur les bonnes idées ou sur les innovations que l’on pourrait avoir ici. On a trop vu d’idées être récupérées au profit de tiers, ou de start-up rachetées par des intérêts étrangers alors même qu’elles n’avaient pas encore de produits. La souveraineté technologique passe par l’organisation de tout un écosystème capable de détecter des bonnes idées, de s’assurer qu’elles seront transformées en opportunité business, dans le cadre d’entreprises installées de manière pérenne en France. C’est finalement tout l’enjeu qui se cache derrière les stratégies nationales d’accélération mises en place dans le cadre du plan France 2030 et dont le CNRS est partie prenante.

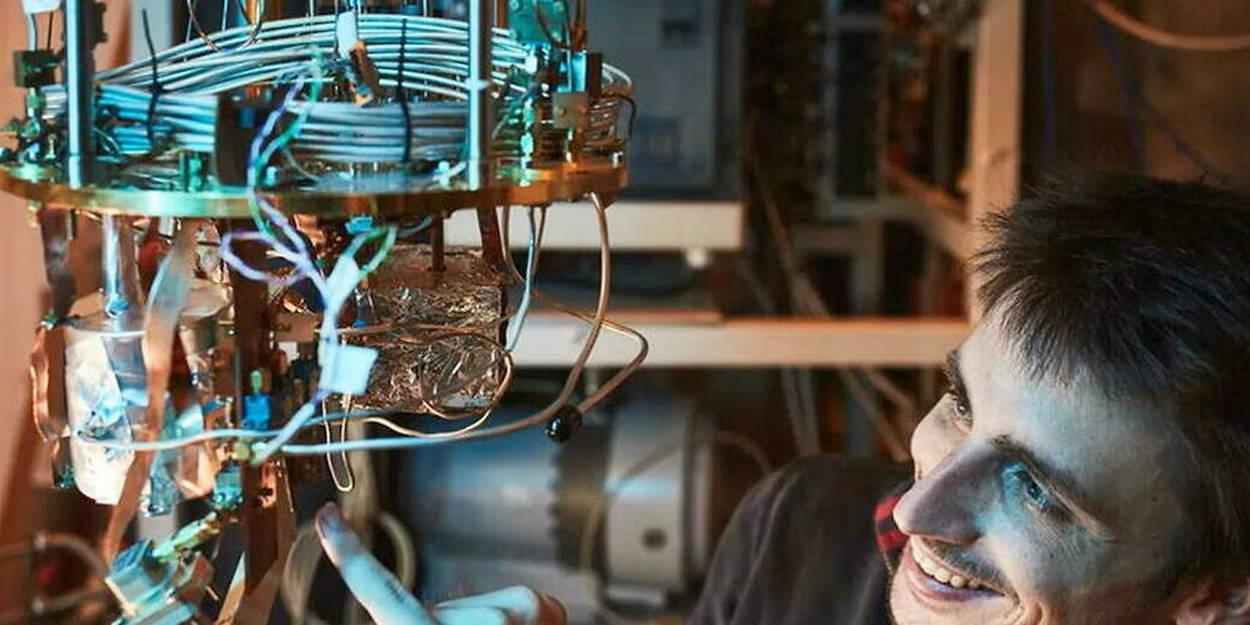

À la présentation de CNRS Rise up, vous étiez entouré de chercheurs et entrepreneurs comme la spécialiste du quantique Eleni Diamanti. Quels secteurs trouvez-vous les plus porteurs pour l’avenir de la France ?

Dans le cadre de France 2030, on met l’accent sur le quantique, sur l’hydrogène, sur les batteries, sur la cybersécurité, sur la santé et sur la décarbonation de l’industrie. Tous ces secteurs sont porteurs et leur développement paraît essentiel au développement national. Au CNRS, on est impliqué sur chacun de ces secteurs, et on peut citer comme succès récents dans le quantique les exemples d’Alice & Bob, qui développe un processus quantique autocorrecteur d’erreur, ou Pasqal, qui a été cofondé par Alain Aspect, le dernier Prix Nobel de physique français.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Guinee Equatoriale, suivez Africa-Press