Africa-Press – Madagascar. La lettre ouverte envoyée en octobre 2024 par 44 des meilleurs climatologues spécialistes des courants océaniques sonne le tocsin auprès des ministres du Conseil nordique réunissant les États riverains de la mer Arctique. Ils les pressent de prendre rapidement en compte dans leurs décisions le risque imminent d’un ralentissement, voire d’un arrêt de la circulation méridienne de retournement de l’Atlantique (Amoc selon l’acronyme anglais). Ce sont en effet les conditions de vie de tout le bassin de cet océan qui pourraient devenir insupportables pour les humains. Et il sera alors trop tard pour faire machine arrière.

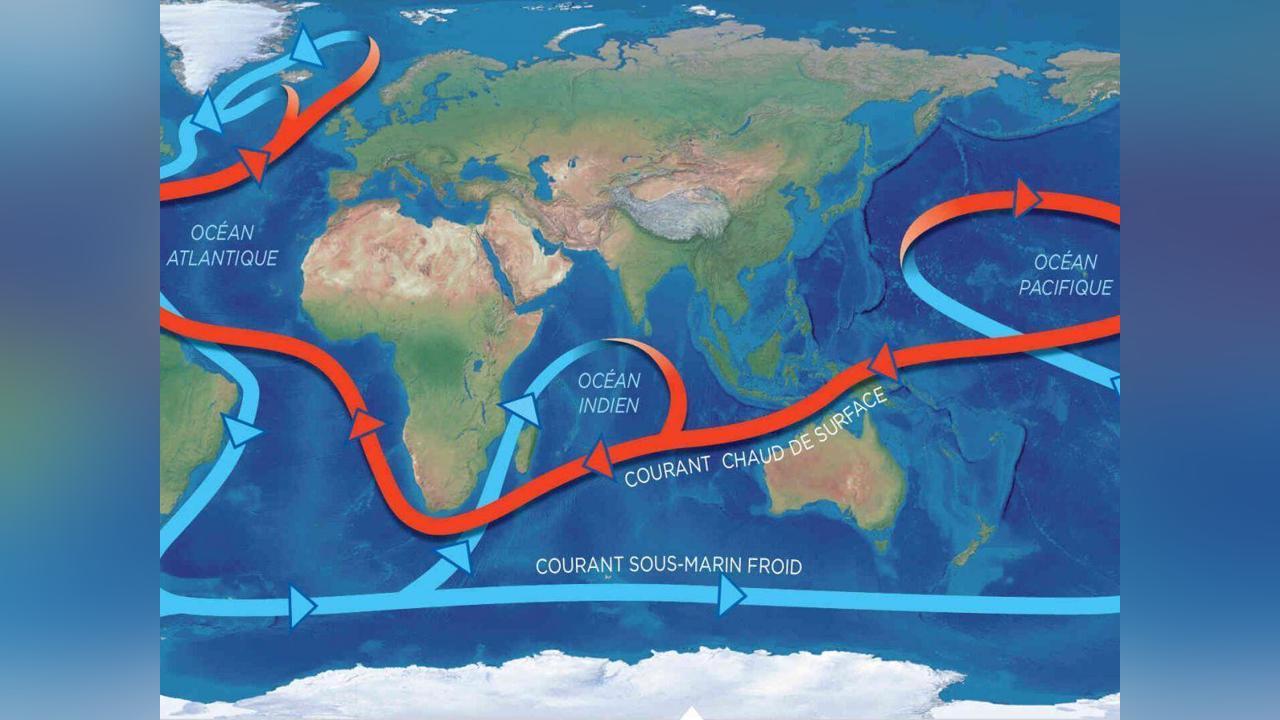

L’océan est traversé par d’immenses flux de chaleur et de salinité. L’Amoc en est une des « branches ». Il démarre dans le golfe du Mexique avec la formation du Gulf Stream. Ce courant chaud au débit équivalent à 100 fois celui de l’Amazone est créé par la rotation de la Terre. Il longe les côtes américaines de Floride avant de se désagréger en multiples tourbillons au large du cap Hatteras en Caroline du Nord.

« Une partie de ces masses d’eau – environ 20 % – traverse le bassin atlantique d’ouest en est et poursuit sa route vers le nord, tandis que 80 % [l’Amoc] retourne vers le sud, décrit Julie Deshaies, chercheuse au Laboratoire d’océanographie et du climat (Locean, CNRS/MNHN/IRD/Sorbonne Université) dans CNRS Le journal. On retrouve ensuite un courant sud-nord bien identifié au large de Terre-Neuve, qui se casse à nouveau en petits tourbillons en partant vers le large. » Ce n’est donc pas le Gulf Stream en lui-même qui adoucit le climat de l’Ouest européen, comme l’enseignent les livres de géographie, mais cette multitude de flux océaniques de surface que révèlent très bien les images satellite.

L’Amoc transporte à partir des zones tropicales des quantités de chaleur estimées à un million de milliards de watts. « Cela représente à peu près 50 fois la consommation d’énergie de toute l’humanité, ou encore 3,5 fois la quantité totale de chaleur que l’océan global a absorbée ces dernières décennies, du fait des émissions de gaz à effet de serre générées par l’humain « , affirme Stefan Rahmstorf, professeur à l’université de Potsdam (Allemagne) et l’un des meilleurs connaisseurs de l’Amoc. C’est un grand chauffage central.

Grâce aux courants, l’énergie solaire des tropiques est évacuée vers les zones septentrionales où le rayonnement est bien plus faible. Toute cette énergie est bien responsable du climat océanique doux dont bénéficie notamment la France, mais indirectement car la chaleur est transportée par les vents qui s’en chargent lorsqu’ils entrent en contact avec la surface de l’eau. Outre la mer du Labrador, entre le continent américain et le Groenland, les courants de l’Amoc remontent également en mer d’Islande et jusqu’en Arctique. « Ces eaux chaudes ont une autre particularité: elles sont moins salées que dans le nord car elles reçoivent beaucoup de pluies, au contraire des zones arctiques plus sèches « , poursuit Didier Swingedouw, chercheur CNRS à l’unité de recherche Environnements et paléoenvironnements océaniques et continentaux (UMR Epoc), à Bordeaux.

À mesure que les eaux remontent vers le nord, elles délivrent leur chaleur aux vents et se chargent en salinité. Elles deviennent ainsi plus denses et plongent à environ 2000 à 3000 mètres de profondeur pour former un courant froid qui va retourner vers les tropiques. Cette circulation « thermohaline » est mondiale. Ce courant froid continue sa course dans l’Atlantique Sud, passe le cap de Bonne-Espérance à l’extrême sud de l’Afrique pour remonter dans l’océan Indien, se réchauffer et repartir en sens inverse, revenir en Atlantique et se joindre au Gulf Stream.

Avec ces courants, l’océan est le vrai régulateur du climat, une prise de conscience relativement récente. Jusque dans les années 1990, en effet, et avant qu’océanologues et climatologues n’unissent leurs forces, on pensait que c’était l’atmosphère qui régissait le climat. Que craignent les signataires de la lettre ouverte au Conseil nordique ?

« Le changement climatique est en train de provoquer une fonte rapide des glaciers du Groenland et de la calotte glaciaire, détaille Didier Swingedouw, qui est par ailleurs signataire de la lettre ouverte. Cet apport en eau douce va abaisser la salinité des eaux et donc leur densité, et diminuer leur faculté à s’enfoncer dans les profondeurs. » L’Amoc pourrait ainsi ralentir puis progressivement s’arrêter. Un phénomène irréversible qui aurait des impacts sur le climat de la Terre entière.

Cette évolution est principalement décrite par les modèles climatiques. En introduisant dans leurs algorithmes les scénarios d’émissions de gaz à effet de serre, les modélisateurs peuvent reconstituer les réactions de l’océan, des vents, des courants, des apports en eau douce, et ce en multipliant les climats futurs possibles. Nourris par des milliards de données météo, les modèles numériques ne cessent de gagner en précision, réduisant ainsi la palette des scénarios plausibles. Mais cela reste des simulations.

Au moment de l’écriture, les rédacteurs du sixième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) ont donc dû tourner sept fois leur plume dans l’encrier. Quelles conclusions tirer de ces travaux théoriques ? Pour le Giec, l’état de l’art autour de l’évaluation de l’Amoc ne permet pas – provisoirement – de conclure. « Il y a une confiance moyenne dans le fait que l’Amoc ne s’effondrera pas brutalement avant 2100, mais si cela devait arriver, cela causerait certainement des changements brutaux de la météo que nous connaissons dans la région arctique, avec de forts impacts sur les écosystèmes et les activités humaines « , peut-on ainsi lire dans ce sixième rapport remis en 2022.

Pour sortir de ces incertitudes, rien de tel que de récolter des données en mer afin de suivre des évolutions dans le temps et nourrir les modèles de mesures physiques. C’est dans ce but qu’ont été lancés les programmes Rapid, Osnap et Epoc. En 2004, avec des financements principalement britanniques, Rapid a mouillé des bouées mesurant en profondeur salinité et température entre la Floride et le sud du Maroc. Dix ans plus tard, le programme international Osnap est également constitué d’un réseau de bouées, mais installées cette fois en mer du Labrador et en mer d’Islande. Vingt ans, quand il s’agit de climat, c’est bien trop peu. Il faudra attendre encore quelques décennies pour pouvoir enregistrer des tendances. D’autant que les premiers constats de Rapid n’ont fait que complexifier les choses.

« On a ainsi appris que l’Amoc connaissait des variations quotidiennes, saisonnières et décennales, alors que l’on pensait auparavant que ces courants étaient très stables sur des décennies « , s’étonne Damien Desbruyères, chercheur à l’Ifremer au Laboratoire d’océanographie physique et spatiale de Plouzané. Les vents semblent d’ailleurs jouer un rôle majeur dans cette instabilité. Deux décennies de mesures n’ont pas permis de déceler une tendance. « Les moyennes sur une année montrent deux périodes: de 2004 à 2015, l’intensité de l’Amoc a diminué, et depuis, elle augmente à nouveau. Difficile d’en tirer des conclusions à ce stade « , constate Julie Deshaies.

Depuis 2022, le programme européen Epoc (Explaining and predicting ocean conveyor, expliquer et prédire la circulation océanique) s’intéresse, lui, plus précisément à une région particulière de l’océan Atlantique, les Grands Bancs de Terre-neuve, au large du « bonnet flamand » (cap flemish en anglais), des hauts-fonds (120 mètres de profondeur) bordés d’une falaise abrupte. Ce lieu est connu comme une zone de rencontre entre les eaux chaudes de l’Amoc et celles, froides, du courant du Labrador.

« C’est un lieu extrêmement agité qui est idéal pour comprendre comment fonctionne le retournement des eaux « , note Damien Desbruyères. Le but d’Epoc est ainsi d’engranger des données qui vont permettre de construire un modèle qui pourra être utilisé à l’échelle de quelques jours à quelques années. Le programme Crossroad de l’Ifremer en est une des composantes instrumentales.

L’Ifremer scrute les eaux profondes atlantiques

Comment les eaux de l’Amoc voyagent-elles dans les profondeurs océanes ? Pour le comprendre, l’Ifremer a installé en septembre 2024 des bouées à proximité des Grands Bancs de Terre-Neuve. Cette zone connaît de forts courants qui se heurtent à un relief sous-marin complexe, ce qui perturbe le transport des eaux profondes et froides vers le sud. L’institut français a développé un outil qui permet de mesurer pendant plusieurs mois et par le seul principe d’Archimède la façon dont des masses d’eau de température et de salinité différentes se mélangent.

« En haut de la ligne de mouillage, un distributeur dépose chaque jour un lest sur le véhicule des appareils de mesure qui stationne en attente en dessous, détaille Bruno Ferron, concepteur du système à l’Ifremer. Ce lest de 1,3 kg suffit à faire couler le long d’un filin l’appareil qui se déplace ainsi avec pour seule source d’énergie la gravité. 1000 mètres plus bas, le véhicule vient taper sur une butée fixée sur la ligne, ce qui actionne un levier libérant le lest qui tombe dans un panier. L’appareil ainsi allégé remonte naturellement vers la surface. » La manœuvre se répète des dizaines de fois. En septembre, Atalante, le navire de l’Ifremer, reviendra récupérer les bouées et les données qui auront été ainsi enregistrées par les appareils de mesure.

Une compilation de données recueillies depuis 1982

Il faudra donc attendre des années pour voir émerger des tendances de long terme. Ce qui n’a pas empêché les climatologues d’alerter le Conseil nordique. La principale raison, c’est que depuis le sixième rapport du Giec, de nouveaux résultats ont été engrangés. Le plus spectaculaire est celui apporté par une équipe de l’Institut océanographique de Woods Hole (Massachusetts, États-Unis) dans le numéro de Geophysical Research Letters d’octobre 2023.

Les chercheurs ont compilé toutes les données recueillies depuis 1982 dans le détroit de Floride, entre les côtes américaines, Cuba et les Bahamas, soit en plein cœur du Gulf Stream. Trois sources principales ont été utilisées: des mesures in situ de la force des courants par des navires océanographiques, les données apportées par les câbles sous-marins et l’altimétrie satellitaire qui permet d’observer le relief des océans.

Résultat: le Gulf Stream a bien vu sa vitesse diminuer de 4 % ces quarante dernières années, un ralentissement qui ne peut qu’avoir un impact sur l’Amoc. Cette équipe prévient cependant: il ne s’agit que d’un constat. « Bien que nous puissions définitivement affirmer que l’affaiblissement du courant est bien en cours, nous ne sommes pas capables de dire dans quelle mesure cela est relié au changement climatique ou si c’est une variation naturelle « , prévient Christopher Piecuch, principal auteur de l’article. Mais le résultat est inédit.

L’autre signal d’alarme provient d’une étude publiée dans Science Advances en février 2024. Trois chercheurs de l’université d’Utrecht (Pays-Bas) ont utilisé les versions les plus récentes d’un panel de différents modèles couplés de simulations de l’atmosphère et de l’océan. Leurs résultats montrent que l’Amoc serait en cours d’affaiblissement depuis au moins un millénaire. Le ralentissement irait en s’accentuant dans les prochaines décennies, avec l’augmentation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, la fonte des glaces arctiques et le déversement continu d’eau douce dans l’océan.

En conclusion, le ralentissement de l’Amoc est en train d’atteindre un point de bascule qui pourrait intervenir dans les deux prochaines décennies. Contrairement à ce que dit le Giec, l’Amoc pourrait non seulement ralentir, mais aussi s’arrêter complètement bien avant la fin du siècle, peut-être à sa moitié !

Le point de bascule aura lieu entre 2050 et 2130

C’est ce qui a motivé le courrier au Conseil nordique. Cependant, si l’ensemble des climatologues et océanologues ont signé le texte, c’est qu’il reste malgré tout modéré. Il s’agit en effet d’un appel à agir maintenant pour réduire les émissions anthropiques des gaz à effet de serre et à inciter les États riverains de l’Arctique à s’adapter à un climat qui devrait être beaucoup plus froid qu’aujourd’hui.

Si aucun des chercheurs ne conteste le risque de ralentissement, c’est l’intensité du phénomène et sa proximité dans le temps qui sont discutées. « L’Amoc est un flux équivalent à 20 fois le débit de l’Amazone, tandis que l’apport en eau douce de la fonte actuelle des glaciers groenlandais représente un dixième du flux de l’Amazone ou quatre fois le débit de la Seine « , pondère Didier Swingedouw. Par ailleurs, la hausse des températures aux tropiques du fait du changement climatique pourrait augmenter la salinité des eaux de l’Amoc en raison d’une évaporation plus forte, et contrer ainsi l’apport en eau douce des glaciers. Des « rétroactions » dont on ne sait aujourd’hui pas grand-chose.

Le consensus des scientifiques se renforce cependant. Quand sera atteint le point de bascule, ce seuil irréversible après lequel plus rien ne sera comme avant ? Entre 2050 et 2130, la fenêtre demeure à la dimension d’une vie humaine. Il reste de toute façon peu de temps pour éviter le film catastrophe.

Comment l’Amoc a été découvert

En 1751, l’homme d’Église et scientifique anglais Stephen Hales demande au capitaine d’un navire négrier, Henry Ellis, d’effectuer une expérience dans les eaux tropicales. Il s’agit de plonger un seau à clapet dans les eaux profondes pour en remonter des échantillons et en mesurer la température. Constat du capitaine: entre 1100 et 1600 mètres de profondeur, les eaux gardent la même température de 11 °C, soit bien en dessous des 25 °C en moyenne des eaux de surface. Les couches inférieures de l’océan n’accumulent donc pas la chaleur bien qu’elles soient exposées au soleil des tropiques depuis des millions d’années, conclut Stephen Hales sans aller plus loin. Le capitaine Ellis, lui, en profitera pour rafraîchir les corps des marins et mettre au frais les boissons en puisant cette eau fraîche. Mais il faudra attendre 1791 pour que le physicien britannique Benjamin Thompson ne publie la seule explication possible: ces eaux froides en région tropicale ne peuvent provenir que de la zone arctique grâce à un courant profond.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Madagascar, suivez Africa-Press