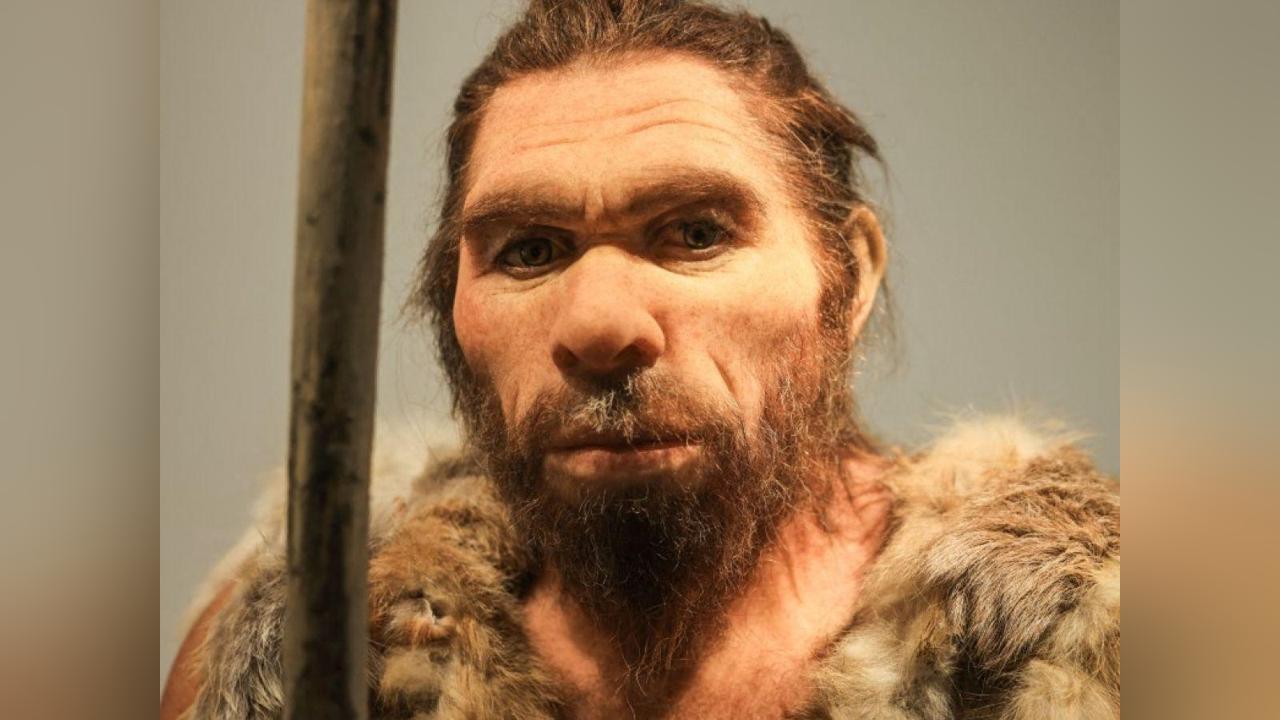

Africa-Press – Madagascar. Découvert par des spéléologues dans une grotte du sud de l’Italie en 1993, l’homme d’Altamura est un Néandertalien âgé de plus de 130.000 ans. Ses restes parfaitement conservés offrent pour la première fois l’occasion de vérifier une hypothèse avancée quant à notre cousin: sa physiologie aurait été parfaitement adaptée au froid, comme le montrent sa stature trapue, ses membres plutôt courts… et son gros nez ! Or, selon une équipe de chercheurs italiens, l’analyse de la structure interne des fosses nasales de l’homme d’Altamura ne révèle aucune adaptation spécifique aux basses températures. Mais cet individu est-il vraiment représentatif de toute l’espèce, et la question de sa réussite à survivre en période glaciaire est-elle résolue pour autant?

Le nez de Néandertal ne semble pas plus adapté au froid que celui de Sapiens

Daté de 172.000 à 130.000 ans, le squelette de l’homme d’Altamura ressemble à une œuvre d’art. Recouvert de dépôts minéraux calcaires nodulaires, surnommés « pop-corn coralloïde des cavernes », il est si fragile qu’il est difficile de l’examiner, d’autant qu’il se trouve la tête à l’envers et que ses os sont mélangés. Il est en outre emprisonné entre des formations de stalactites et de stalagmites dans une paroi de la grotte de Lamalunga, dans la région des Pouilles. Impossible de le déplacer sans l’endommager, ce qui complique les analyses. Dans la mesure où tous ses os sont conservés, les archéologues présument qu’il est sans doute mort de faim à la suite d’une chute, à l’endroit exact où il se trouve encore aujourd’hui: dans la dernière salle de la grotte.

La structure interne de son nez est parfaitement conservée

L’homme d’Altamura représente donc une opportunité exceptionnelle, car c’est le seul squelette complet de Néandertalien jamais retrouvé. Mieux, il a conservé intactes des structures fragiles que l’on retrouve rarement dans les archives fossiles: les os de l’intérieur du nez, « tels que le vomer, les cornets (ou conques nasales), les parois et la voûte de la cavité, ainsi que les fines lames de l’os ethmoïde », énumèrent les chercheurs dans la revue PNAS.

Grâce à cette cavité nasale, ils se proposent de vérifier l’hypothèse avancée depuis le début du 20e siècle selon laquelle il existerait un lien direct entre la morphologie caractéristique des Néandertaliens – à savoir leur prognathisme au niveau du centre du visage – et une adaptation respiratoire au froid. Autrement dit: leur gros nez projeté vers l’avant leur aurait permis de réchauffer l’air ambiant et de survivre dans des climats hostiles, car plus la cavité nasale et les cornets sont grands, plus il y a d’espace disponible pour amener l’air froid inhalé à la température du corps.

L’observation de la cavité nasale ne révèle aucune différence par rapport à Sapiens

Pour évaluer cette hypothèse, les chercheurs ont modélisé les performances des voies respiratoires de l’homme d’Altamura en s’appuyant sur une observation endoscopique réalisée in situ, et sur une reconstitution numérique de sa cavité nasale effectuée à l’aide de la photogrammétrie. Ce qui les conduit à constater que « l’homme d’Altamura présente une forme générale des structures nasales internes qui n’est pas très différente de celle des humains modernes. Aucune structure supplémentaire n’est reconnaissable, tandis que la principale différence semble être l’extension vers l’avant de la partie de la paroi latérale antérieure aux cornets, ce qui semble s’associer en interne à la projection vers l’avant du milieu du visage, sans avoir d’impact sur la partie fonctionnelle de la cavité ».

Bref, pas de particularité impliquant une capacité accrue à réchauffer l’air ambiant, et la projection vers l’avant du visage ne jouerait aucun rôle dans le fonctionnement de la cavité nasale.

Le sud de l’Italie était un refuge climatique

Cette constatation paraît tout de même surprenante étant donné que les Néandertaliens ont été confrontés à des températures glaciales. Comment ont-ils fait pour les supporter?

Le lieu de la découverte peut fournir une première explication à cette absence de spécialisation au froid: la grotte d’Altamura se situe dans le sud de l’Italie, qui, lors de la période d’occupation par les Néandertaliens, correspondait à un « refuge écologique pendant les périodes glaciaires », remarquent les chercheurs. Les données paléoclimatiques indiquent des températures comprises entre 8°C et 16°C, et une température moyenne d’environ 11°C à cet endroit, ce qui correspond à des conditions climatiques tempérées. L’homme d’Altamura et ses congénères n’ont donc sans doute pas vraiment été exposés au grand froid.

Le prognathisme est une caractéristique évolutive chez Néandertal

Par ailleurs, les caractéristiques d’un seul individu ne sauraient s’appliquer à toute l’espèce. D’autant que l’homme d’Altamura est particulièrement ancien et constitue un spécimen « précoce, qui ne présente pas toutes les caractéristiques communes aux populations tardives de l’espèce », font remarquer les chercheurs. D’ailleurs, ses traits ne dénotent même pas un fort prognathisme, cette caractéristique s’accentuant au fil de l’évolution de Néandertal.

Impossible d’exclure une adaptation au froid de l’espèce néandertalienne

Enfin, dans la mesure où les Néandertaliens ont effectivement été confrontés à des conditions climatiques très froides, « il est raisonnable de penser que le climat a pu contribuer à façonner leur corps à un stade précoce en raison d’une forte demande énergétique », reconnaissent les chercheurs. Il n’est donc pas possible d’exclure une spécialisation sur la seule foi d’un individu, qui partage qui plus est des traits avec des individus encore plus anciens, retrouvés sur le site de la Sima de los Huesos, à Atapuerca, en Espagne.

Au stade d’évolution qu’il représente, l’adaptation au froid n’est donc pas corroborée pour ce qui est de son nez ; mais il est possible que des populations néandertaliennes plus tardives l’aient développée à un autre niveau que cet organe. Ce qui permet également aux chercheurs de conclure que chez Néandertal, le prognathisme du milieu du visage ne résulte pas non plus d’une adaptation des voies respiratoires au climat. Mais bien évidemment, il faudrait pouvoir comparer avec d’autres spécimens fossiles pour en être bien certains.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Madagascar, suivez Africa-Press