Africa-Press – Mali. Les observateurs conviennent à l’unanimité que cette décision représente une nouvelle escalade de la tension entre le Mali et la France, qui est en fait le principal partenaire du Mali, et ce depuis le coup d’État militaire d’août 2020 qui a renversé le régime de l’ancien président de la République, Ibrahim Boubacar Keita, puis le deuxième coup d’État perpétré contre les dirigeants de la période de transition en mai de l’année dernière.

Sans le moindre doute, la tension entre les deux pays aura des effets importants et néfastes sur les relations de la France avec les pays du Sahel africain, sachant, dans ce contexte, que la décision a suscité une large polémique sur les réseaux sociaux entre partisans et opposants.

Saleh Kabzabo, chef de file de l’opposition au Tchad, pays voisin du Mali, a écrit : « Ce qui se passe actuellement entre Bamako et Paris prend une tournure inhabituelle en dehors des normes dans les relations internationales de deux pays liés depuis très longtemps. Toute rupture sera préjudiciable à l’un et à l’autre ».

De son côté, le blogueur malien Idris Ayat a déclaré ceci : « Le Mali expulse l’ambassadeur de France… C’est une révolution d’une ancienne colonie française, dans laquelle les décisions gouvernementales sont conformes à la volonté du peuple ».

En revanche, le français Franck Debos, Maître de conférences sciences de l’information et de la communication, avait écrit à son tour : « Laissons-les aux Russes et aux Chinois, ils le regretteront sûrement. La France a tant donné… et les Français ont assez de soucis ».

Toutefois, des questions se posent par elles-mêmes :

• La France a-t-elle vraiment été contrainte de renoncer au Mali, laissant ainsi la place à la Russie et à la Chine, ou les développements récents étaient-ils inadaptés à l’ancienne puissance coloniale et ont nui à son influence en Afrique de l’Ouest ?

Certes, le conflit s’est considérablement intensifié entre le Mali et la France, avec la Russie en toile de fond, et les pays du Sahel n’ont pas hésité à accuser les forces françaises d’être passives et de ne pas avoir intervenu sérieusement pour éliminer les groupes armés restants et les laisser se multiplier et gagner de nouvelles terres. Ils ont également critiqué le manque de financement effectif de la force militaire conjointe africaine, promis par plusieurs pays, dont évidemment la France.

• La France a-t-elle également commencé à perdre son influence en Afrique de l’Ouest, et quelle est la cause réelle de la colère populaire et officielle face à tout ce que font les forces françaises dans la région ?

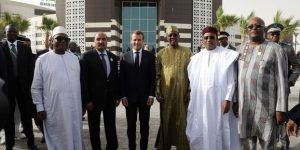

En faisant un petit recul jusqu’au sommet de Nouakchott, tenu en juin 2020, ayant réuni la France et les pays du Sahel, et avant cela le sommet français de Pau en janvier de la même année, nous constaterons que le président Emmanuel Macron avait confirmé que les forces françaises poursuivraient leur guerre contre les organisations terroristes au Sahel africain, tout en annonçant une augmentation du nombre de ses troupes à 5.300 soldats.

Sauf que, environ deux mois après le sommet de Nouakchott, les promesses de Macron avaient commencé à s’estomper et la France avait commencé à menacer de quitter la région.

Selon les observateurs, il semble bien que le coup d’État militaire commis contre le régime d’Ibrahim Boubacar Keita, en août 2020, fût une des raisons majeures pour la France de revenir sur ses promesses militaires aussi bien que sur ses engagements financiers envers les pays du Sahel.

Mais la situation s’était aggravée particulièrement après le deuxième coup d’État perpétré le 24 mai 2021, par l’homme fort qui n’était autre que l’auteur du premier coup d’État, à savoir le colonel Assimi Goïta, après que le président de transition Bah N’Daw ait annoncé une nouvelle formation gouvernementale qui n’incluait pas l’équipe du coup d’État.

Pour ce qui est des menaces des groupes terroristes, elles ont doublé dans le nord et le centre du Mali, et sont devenues plus actives et meurtrières que jamais, adoptant une nouvelle stratégie de ciblage des civils, essentiellement.

Néanmoins, comme argumentation, la France a justifié lé réactivation des groupes armés par l’inefficacité des armées locales et l’échec de la force militaire africaine constituée des armées des cinq pays du G5 Sahel, en plus de la guérilla que mènent désormais les groupes armés liés à Al-Qaïda et à Daech, ce qui leur a valu le soutien de groupes locaux et les méthodes de combat qu’ils utilisent en se déplaçant entre des frontières incontrôlées et une revanche sur les communautés résidentielles qui ne les soutiennent pas.

C’est d’ailleurs pour cela que, après le deuxième coup d’État, Paris a annoncé la suspension des opérations militaires conjointes avec les forces maliennes, et deux semaines après le coup d’État, plus précisément le 10 juin 2021, Macron a annoncé une « transformation » de la présence militaire française dans la région du Sahel, et a confirmé qu’avec la fin de l’opération Barkhane au premier semestre 2022, le nombre de militaires français y participant passera de 5.100 soldats à 2.000.

Rappelons qu’Assimi Goïta avait pris officiellement le pouvoir au Mali, et s’est installé comme président par intérim, en promettant d’organiser des élections présidentielles en février 2022, comme prévu.

Malheureusement, durant toute cette période, les décisions du Mali ont été condamnables en France, notamment après que Bamako ait annoncé son intention de négocier avec les groupes armés, ce que la France rejetait fermement, puis la décision du Mali de reporter les élections présidentielles et de prolonger la période de transition de 5 ans.

Echec de la diplomatie

Les efforts des diplomates n’ont pas réussi à faire converger les vues entre les deux parties, et à pousser la France à reconnaître la junte militaire au Mali, et le partage des doses de vaccins ou l’ambitieux plan de relance du continent africain présenté par Macron n’ont pas réussi à redorer l’image de la France ni à surmonter les critiques populaires et politiques dont elle est l’objet. Sur la question de la présence militaire au Sahel.

Les relations entre la junte militaire au Mali et la France ont atteint leur plus bas niveau et les tensions se sont intensifiées entre les deux pays, notamment après que les autorités maliennes ont annoncé un accord avec le groupe de sécurité privé russe « Wagner » pour aider à lutter contre le terrorisme.

Les sanctions de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (15 pays) contre le Mali en raison de son non-engagement à organiser des élections et à rendre le pouvoir aux civils, ont conduit à une nouvelle crise entre Bamako et Paris en raison de l’accusation par le Mali de la France d’exploiter les organisations régionales et faire des déclarations inacceptables au conseil militaire.

Le gouvernement malien s’est empressé d’exiger une révision des accords de défense avec la France et a exigé qu’une force militaire du Danemark quitte le Mali en raison de l’absence d’accord militaire entre les deux pays.

Conclusion

Pour conclure, nous pouvons avancer qu’après la Centrafrique, qui a préféré la Russie à la France, c’est au tour du Mali, et peut-être après, celui de la Guinée et du Burkina Faso, qui vivent dans des conditions politiques et économiques similaires qui ont conduit à deux coups d’État militaires en moins de 4 mois.

Anouar CHENNOUFI

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Mali, suivez Africa-Press