Hugues Choteau

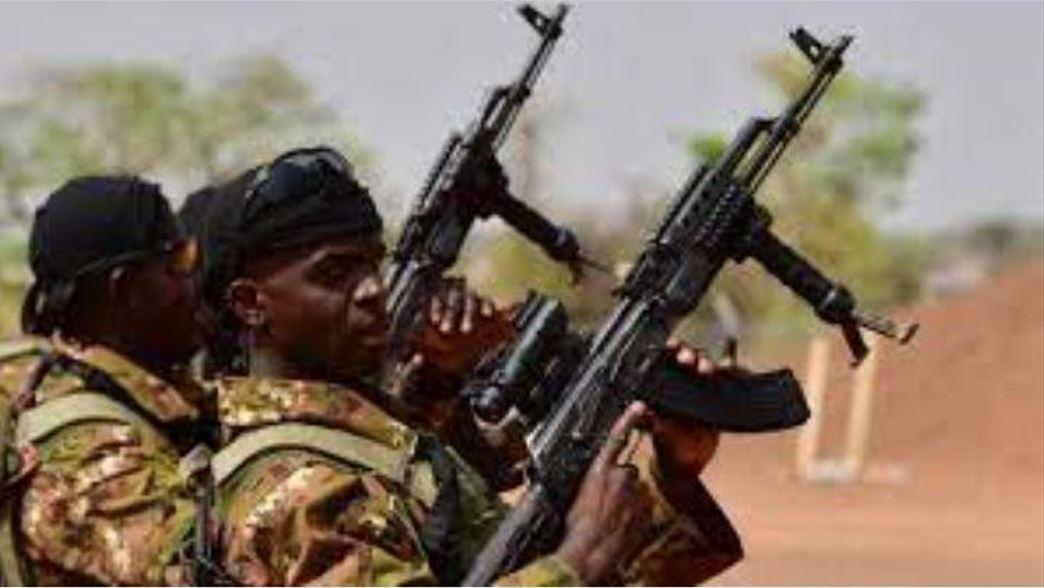

Africa-Press – Mali. Depuis les coups d’État survenus au Mali, au Burkina Faso et au Niger, les nouveaux dirigeants de ses pays savent que leur bilan dans la lutte contre le terrorisme sera particulièrement scruté par la population. Comment s’en sortent-ils pour l’instant ?

1. Au Mali, un succès pour Goïta

Depuis son arrivée officielle au pouvoir et le coup d’État au Mali en mai 2021, le colonel Assimi Goïta a dû gérer la transition. Et surtout, trouver de nouveaux partenaires militaires suite au départ des dernières troupes françaises de l’opération Barkhane en août 2022. C’est désormais aux côtés du groupe russe Wagner que l’armée malienne poursuit son combat contre les jihadistes et touaregs du nord du pays. Et le 14 novembre, Kidal, place forte touareg qui échappe au contrôle de Bamako depuis 2014, est reprise par les troupes maliennes, au prix de nombreuses pertes. « L’histoire retiendra que ce que l’armée française, la force européenne Takuba et la force onusienne Minusma n’ont pas réussi à faire en dix ans, le Mali l’a fait en deux », martèle une influenceuse malienne très suivie. Sauf que Goïta ne fanfaronne pas après cette précieuse reconquête. Les Touaregs précisent que leur départ n’est qu’un « repli tactique ». Repli qui sera certainement suivi d’une contre-offensive dans les prochaines semaines ou mois. Parallèlement, Tombouctou, dans le centre du pays, est toujours sous blocus jihadiste depuis le mois d’août, mais la situation semble s’améliorer grâce à l’aide envoyée depuis l’Algérie. Ce blocus est aujourd’hui nié par le gouvernement malien.

2. Le Burkina Faso, quel bilan ?

Depuis le coup d’État du 30 septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré s’est concentré sur deux tâches : la refonte totale de sa diplomatie, devenue pro-russe et une large offensive militaire contre les forces djihadistes. Mais contrairement au Mali, il est très difficile de savoir si le groupe Wagner est présent sur les terres de Thomas Sankara. Il semble en tout cas qu’aucun mercenaire n’ait pris part aux combats. Mais l’attaque terroriste d’ampleur sur la ville de Djibo, dans le nord, pourrait changer la donne. Le 26 novembre, « 3 000 terroristes », selon les sources burkinabaise, ont déferlé sur cette ville du Sahel. Le Monde avance que l’État burkinabé ne laisse rien filtrer sur ses opérations militaires, pas même le bilan humain de cette attaque contre la ville de Djibo. « À chaque attaque d’envergure, la junte maximise les pertes infligées à l’adversaire et minimise ou cache celle de ses soldats pour protéger son pouvoir », dénonce une source sécuritaire burkinabée, auprès du journal français. Avant février, la France comptait 400 soldats des forces spéciales au Burkina Faso.

3. Statu quo au Niger ?

Emmanuel Macron l’a rappelé en octobre, les 1 400 militaires français auront tous quitté le Niger le 31 décembre. Il faut dire que depuis le coup d’État du 26 juillet, la pression de la junte militaire au pouvoir a été intense sur Paris. Qui a finalement rappelé son ambassadeur en septembre, malgré ses réticences. Depuis le coup d’État, notait le Monde en août, le nombre d’attaques djihadistes a augmenté mais cela « ne permet pas d’établir un lien de cause à effet définitif ». En somme, la situation ne semble guère avoir évolué, Niamay lutte toujours contre les groupes Boko Haram et Iswap (État islamique en Afrique de l’ouest) dans le sud-est et dans l’Ouest du pays au niveau de la « zone des trois frontières » (Burkina Faso, Niger, Mali). La présence des terroristes dans ces régions se traduit par des attaques ponctuelles, mais meurtrières, perpétrées contre les soldats de l’armée régulière. Malgré le retrait des troupes françaises qui se fait petit à petit, les États-Unis, eux, maintiennent pour l’instant leurs troupes stationnées dans le pays (environ 1 100 soldats).

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Mali, suivez Africa-Press