Anouar CHENNOUFI

Africa-Press – Mali. Bien que l’intégration de mesures de protection des civils au sein des forces de défense et de sécurité sahéliennes soit très peu documentée, l’ampleur des violations commises contre les civils au Niger, au Mali et au Burkina Faso, témoigne des graves lacunes vécues par ces trois pays, dans ce domaine.

Tout d’abord le Niger

Ce pays semble être celui qui a le meilleur bilan en matière de protection des civils, même s’il présente encore des possibilités d’amélioration. Les forces de défense et de sécurité nigériennes tiennent compte effectivement de certaines bonnes pratiques et font preuve d’un certain degré d’attention à l’égard des dommages causés aux civils.

Le Burkina Faso

Pour ce qui est du Burkina Faso, il existe une volonté politique chez un certain nombre de hauts responsables politiques et militaires d’accorder davantage d’attention à la protection des civils. Cependant, cela ne semble pas s’être traduit par la mise en place de mécanismes spécifiques. Le gouvernement burkinabè est pointé du doigt par les organisations de défense des droits humains pour dissimulation d’informations sur les violences commises par les forces de défense et de sécurité contre des civils. Les autorités reconnaissent que des civils ont pu être des victimes collatérales des opérations militaires.

Et puis le Mali

Quant au Mali, la gendarmerie, la police et la garde nationale sont tenues de rapporter les incidents impliquant des civils, alors que l’armée n’est pas soumise aux mêmes obligations et il n’existe pas d’instrument formel de recensement et de suivi des dommages causés aux civils.

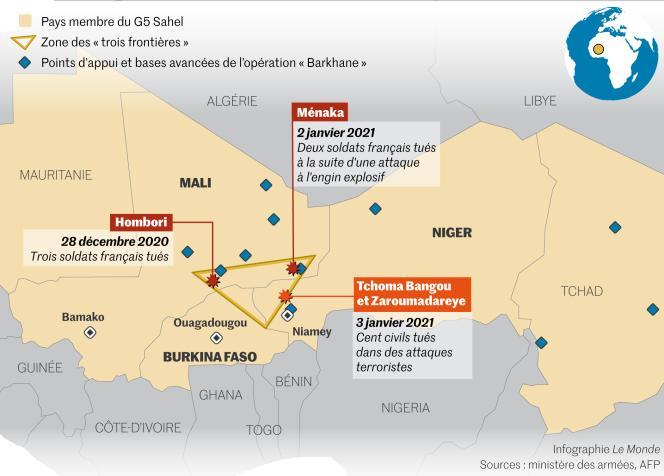

Par ailleurs, il faut se rendre à l’évidence que les groupes armés ne sont pas la seule menace pour le Sahel. En effet, d’autres réseaux qui ne sont pas « moins dangereux » coexistent dans cette région, dont le trafic de drogue et de marchandises, et faire obstacle à ces réseaux ne relevait pas forcément de la tâche des opérations militaires françaises telle que l’opération Barkhane, sachant que certains rapports ont évoqué une coordination étroite entre les trafiquants de drogue et de marchandises et les groupes armés.

Cela confirme donc que la région a réellement besoin de plus d’une stratégie en raison de son glissement dans un cycle de violences et de crimes.

• Pourquoi l’opération militaire « Barkhane » lancée par la France en 2014 n’a-t-elle pas été en mesure d’éliminer les groupes armés dans la région du Sahel africain et de limiter leur influence ?

• Pourquoi ce processus a-t-il réussi sur certains aspects et échoué sur d’autres ?

Dans ce contexte, l’on doit reconnaître que la France s’était confrontée (et le restera encore) à plusieurs défis, notamment l’impossibilité d’ériger un « rempart protecteur » qui entourerait la région du Sahel, ainsi que l’incapacité de déployer des forces militaires dans toute cette région, et là il y a le défi qui est que le fond de la confrontation de ces groupes n’est pas seulement sécuritaire et militaire, mais aussi un défi culturel, car au fur et à mesure que ces groupes gagnaient de nouveaux membres et se développaient dans la région du Sahel africain, créant des cellules dormantes ici et là, gagnaient en même temps des partisans en pensée et en méthode.

Toutes ces données mettent un gros point d’interrogation sur l’efficacité de l’opération « Barkhane » française, à titre d’exemple, malgré le fait que la France avait injecté de gros moyens financiers pour cette opération, et malgré cela, Barkhane est resté plus proche du cadre de « garde » qui surveille des points précis et rate d’autres points et chemins.

Dans la mesure où la présence de ces groupes armés augmentait dans la région du Sahel africain, la présence militaire et de renseignement française se répandait et s’étendait également, malgré que la complexité et l’imbrication des problèmes de la région du Sahel aient largement dépassé l’aspect militaire et sécuritaire.

En fait, la région regorge de réseaux de trafic de drogue et de marchandises qui établissent une coordination secrète avec les groupes armés, ce qui confirme que le rôle des mouvements armés dans la région du Sahel africain s’est accru et leur activité s’est intensifiée jusqu’à devenir un problème de premier plan qui ne pouvait guère être manqué par l’œil de tout un chacun.

Ceci donne naissance à l’idée que la menace et le danger des groupes armés extrémistes dans la région du Sahel restent inchangés, même après l’intervention militaire française, sous toutes ses formes, au Mali. Il ne fait aucun doute que le succès initial français dans ce processus avait permis d’écarter le danger des groupes armés qui menaçaient tout le sol malien, mais il n’a pas éliminé ces mouvements. Par conséquent, à travers l’opération Barkhane, la France a élargi le cercle de sa guerre contre ces groups, non seulement dans le nord du Mali, mais dans toute la région du Sahel africain.

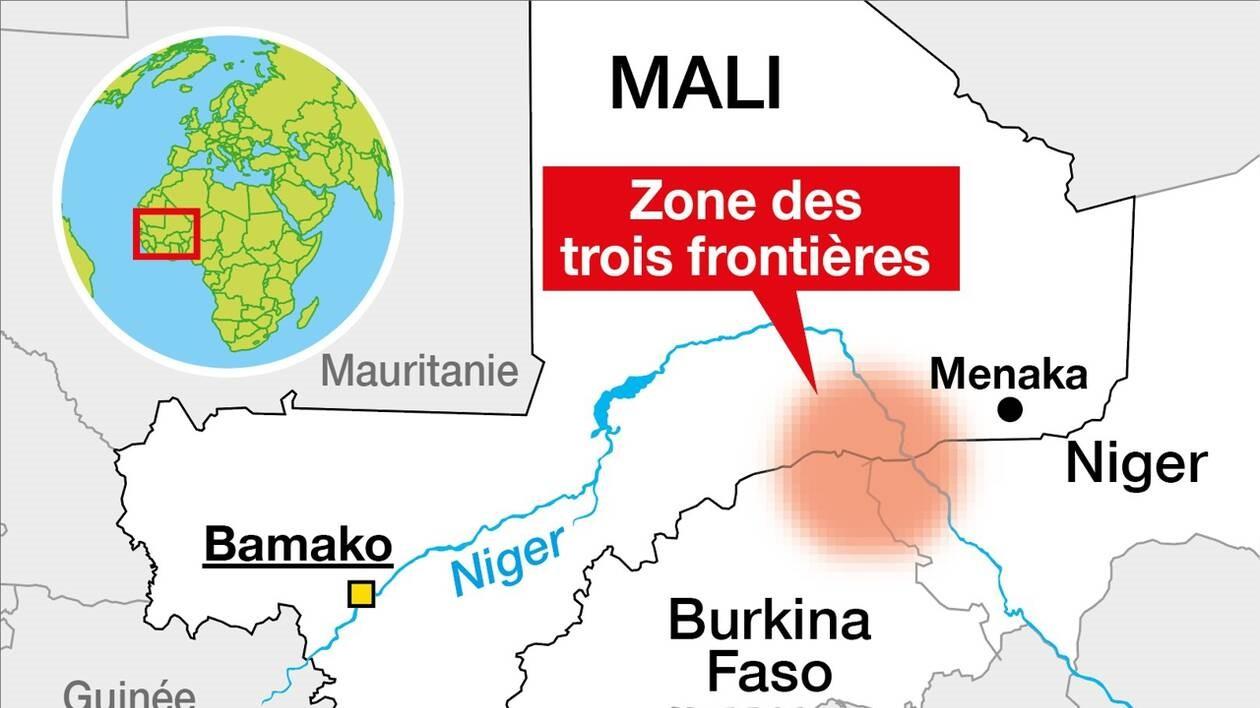

Epicentre militaire de la crise

Pour revenir à la dégradation de la situation sécuritaire, il importe que l’on sache que dans la guerre au Sahel, la zone appelée les « Trois frontières », où se rencontrent sans délimitation physique les territoires du Mali, du Burkina Faso et du Niger, est depuis plusieurs années la région de tous les dangers, que l’on peut considérer comme étant, au jour d’aujourd’hui, l’épicentre militaire de la crise.

Dans ce contexte, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) a exprimé dernièrement ses préoccupations face à la détérioration de la situation sécuritaire dans la zone des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, en particulier dans la région de « Ménaka » et de certaines localités du cercle d’Ansongo dans le nord du Mali.

La même source a précisé également que « La situation sécuritaire dans la zone dite des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, notamment dans les localités de Tessit, Talataye, Ansongo et la région de Ménaka, s’est considérablement dégradée au cours des dernières semaines. Les attaques des groupes armés ont eu un impact dévastateur sur la population civile, déjà en détresse, entraînant des dizaines de morts et des déplacements importants de populations vers les villes de Gao et d’Ansongo ».

Elle a exprimé entre-autres sa vive préoccupation face à ces développements, avant de condamner fermement les meurtres et autres actes criminels commis à l’encontre des civils.

Réactions diverses

Etant donné que depuis le 4 mars courant, de violents affrontements ont éclaté entre la Coalition du Mouvement pour le Salut de l’Azawad (MSA), le Groupe d’Autodéfense Touareg Imghad et Alliés (GATIA) et un groupe armé affilié à Daech dans la région de Ménaka au nord du Mali, l’organisation onusienne a affirmé avoir déployé deux unités dans la zone.

Selon le communiqué « des équipes de la Mission ont également été mobilisées pour mieux évaluer l’impact de la violence sur les communautés se trouvant dans la zone des Trois frontières affectée. Dans ce contexte, une enquête de vérification des faits liés aux violations et abus des droits de l’homme a été initiée ».

Pour rappel L’armée malienne a affirmé dernièrement avoir éliminé « 203 djihadistes » de « groupes armés extrémistes » lors d’opérations menées du 23 au 31 mars 2022 dans une zone sahélienne du centre du Mali.

Cette opération « de grande envergure », qui s’est tenue dans la zone de Moura à 17 kilomètres au nord-est de Kouakjourou dans le cercle de Djenné, aurait permis également « l’interpellation de 51 personnes » et la récupération « d’importantes quantités d’armes et de munitions », indique l’armée dans son communiqué.

L’ONU a confirmé les violences djihadistes qui ont fait des dizaines de morts civils au cours des dernières semaines dans le centre-est du Mali et dans la région dite des Trois frontières (entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso).

Accusations

Nous sommes confrontés à deux sortes d’accusations mutuelles entre la France et le Mali.

Choguel Kokalla Maïga, le Premier ministre malien, avait accusé la France, lundi 7 février 2022, d’avoir œuvré à la partition de son pays à travers son engagement militaire.

Les autorités maliennes accusent la France, ex-puissance coloniale, d’avoir instrumentalisé la CEDEAO. L’objectif étant « de nous présenter comme un paria, avec l’objectif inavoué et inavouable à court terme d’asphyxier l’économie afin d’aboutir pour le compte de qui l’on sait et par procuration à la déstabilisation et au renversement des institutions de la transition », a dit M. Maïga.

Par ailleurs, selon les organisations de défense des droits de l’homme, entre le 27 et le 31 mars dernier, des opérations menées par les forces maliennes visant des groupes armés auraient abouti à la mort de nombreux civils à Moura, dans le cercle de Djenné, dans la région de Mopti. Dans ce contexte, l’armée malienne a indiqué le 1er avril qu’elle avait mené des actions aéroterrestres et annoncé un bilan de 203 membres de « groupes armés terroristes » tués et de 51 arrestations.

Répliquant à ces accusations, les Forces Armées Maliennes (FAMa) ont démenti les informations portant sur des exactions commises sur des centaines de civils dans une opération menée dans le secteur de Moura, au centre du pays

L’état- major affirme, en outre, que « les porteurs de ces informations n’ont d’autres objectifs que de ternir l’image des FAMa résolument engagées dans la lutte pour la liberté, la sécurité et la protection des populations ».

Le Communiqué précise aussi que « l’action aéroportée et aéroterrestre ayant mobilisé des drones de surveillance, 5 hélicoptères dont 3 de transport Mi 171 et 2 de combat Mi 35, 4 groupes d’action de forces spéciales, a initialement permis de cerner la zone de regroupement des éléments armés ».

Et d’ajouter que « ces derniers ont opposé une farouche résistance à l’approche. Pris en étau, les terroristes tentant de fuir la localité sur les plaines ont été interceptés et neutralisés par le Mi en couverture » affirmant que « le contrôle total de la localité a permis de faire le tri, rechercher, identifier des membres des groupes armés déguisés et dissimulés parmi les populations civiles ».

Pourquoi la France reste-t-elle toujours dans le collimateur ?

A vrai dire, Emmanuel Macron est le premier chef d’Etat français né après les indépendances des anciennes colonies d’Afrique.

Lorsqu’il est arrivé à l’Elysée, en 2017, la situation sécuritaire était déjà fortement dégradée au Mali, et en sa qualité de Président de la République française, il semble avoir voulu « reprogrammer le logiciel » de la politique française à l’égard du continent du continent africain, changer d’approche et inverser les regards envers le pays de l’hexagone.

Seulement les échecs subis par la France au Mali ont pesé très lourds sur les relations franco-maliennes et la situation n’a cessé de se dégrader.

L’arrivée des mercenaires russes de Wagner, et l’infiltration des Chinois dans la zone, n’a fait que jeter de l’huile sur le feu !

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Mali, suivez Africa-Press