Africa-Press – Niger. Marché à très fort potentiel, les biocarburants sont aussi présentés comme l’une des solutions pour limiter les conséquences de la crise climatique. Mais, alors que les projets se multiplient sur le continent, portés par quelques-unes des majors du pétrole, la réalité est plus complexe. Décryptage en infographies.

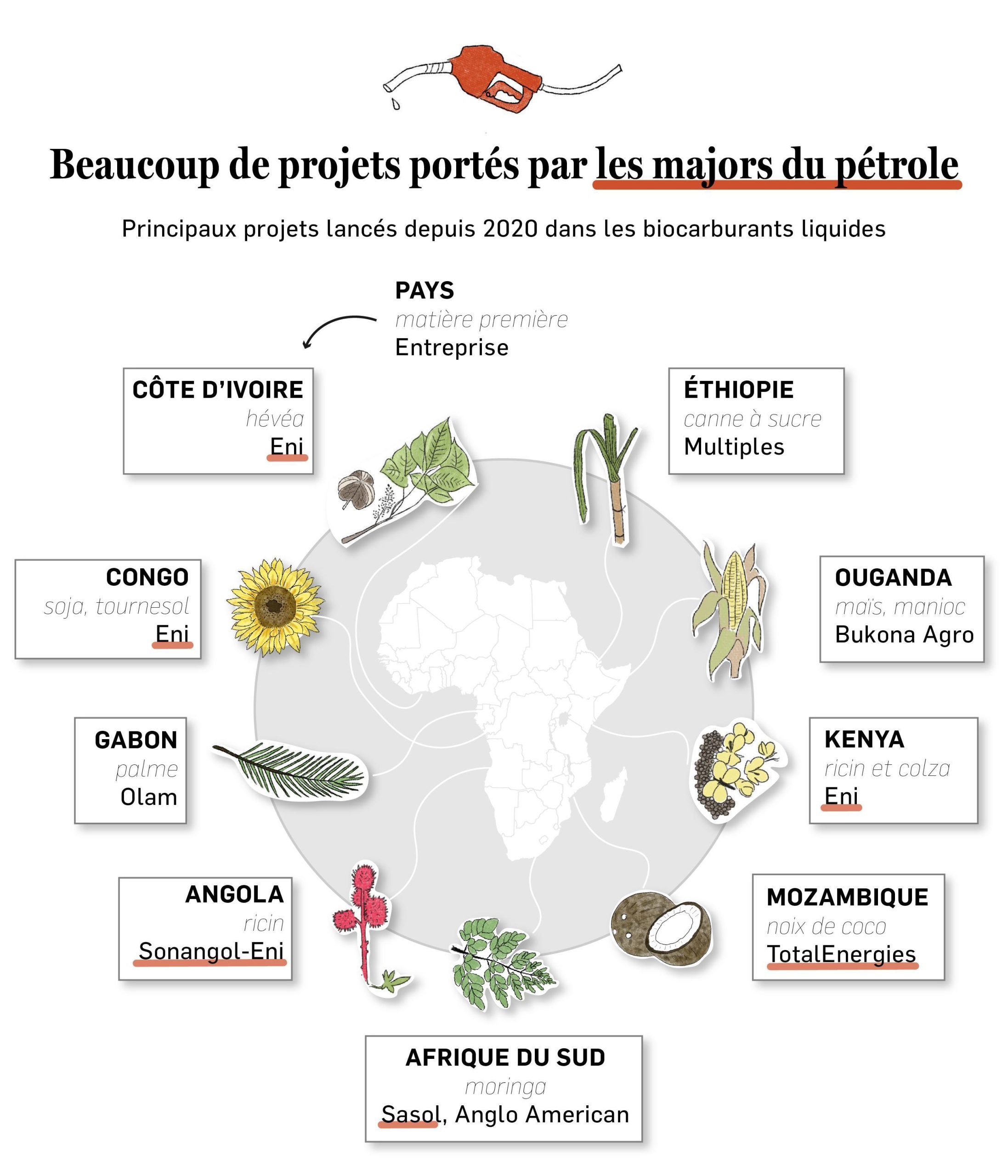

Des voitures roulant aux pelures de manioc, à la mélasse de canne à sucre ou encore aux déchets végétaux: l’image a tout d’une utopie futuriste. Pourtant, depuis plusieurs décennies, les biocarburants sont présentés comme une alternative écologique crédible aux énergies fossiles. Après une période de relatif oubli, ils connaissent aujourd’hui un retour en grâce, notamment sous l’impulsion de majors pétrolières, à l’instar du groupe italien ENI, très actif au Congo, au Kenya ou encore en Côte d’Ivoire.

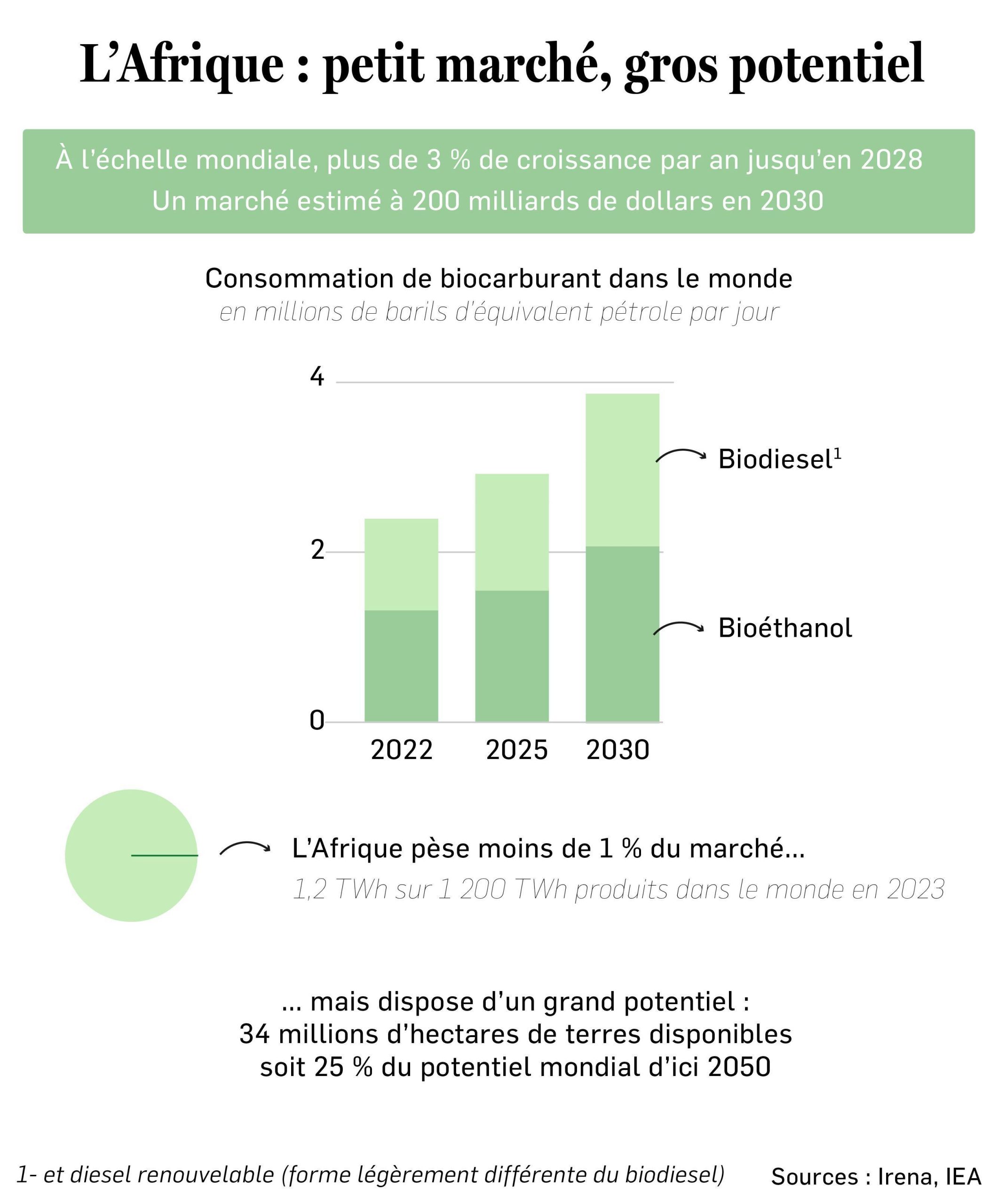

Le marché mondial est en pleine expansion, dominé par les États-Unis, le Brésil et l’Union européenne, qui représentent à eux seuls 72 % de la production en 2024 selon la FAO. L’Afrique, en revanche, reste marginale: moins de 1 % de la production mondiale, alors même que ses besoins énergétiques sont colossaux. La Banque mondiale note que près de 47 % des Africains n’ont pas accès à l’électricité et la demande en énergie devrait croître de 40 % au cours de la prochaine décennie. L’augmentation programmée du parc automobile et l’enjeu de la cuisson propre pour réduire la pollution du charbon de bois, rendent les biocarburants particulièrement attractifs sur le papier.

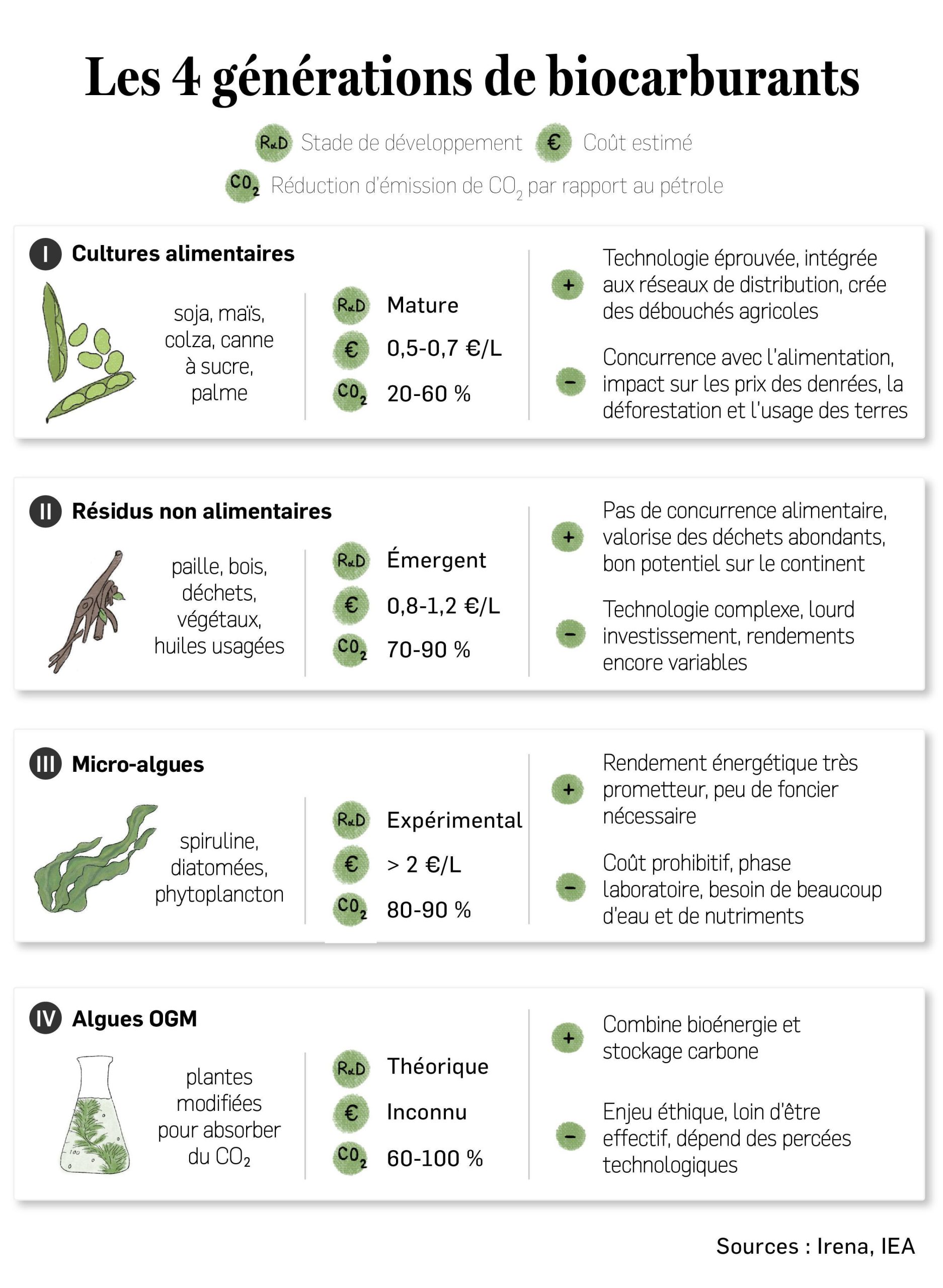

Qu’appelle-t-on « biocarburants »?

Sous ce terme unique se cachent en réalité plusieurs générations de produits issus de matières premières diverses. Le principe est le même pour tous: transformer une ressource organique en un carburant liquide – bioéthanol ou biodiesel – utilisable dans des moteurs thermiques classiques.

Chaque génération possède ses avantages et ses limites, entre rendement énergétique, coût de production et impact sur la sécurité alimentaire, comme le détaille l’infographie ci-dessous.

La plupart des projets déployés ou en gestation sur le continent africain restent centrés sur les biocarburants de première génération. Si les annonces et promesses qui s’étaient multipliées pendant les années 2000 ont pour beaucoup fait long feu, ces dernières années ont été marquées par un nouvel élan, porté par les grands groupes énergétiques.

ENI, notamment, affiche des ambitions considérables: atteindre une capacité de production de 700 000 tonnes d’huile végétale d’ici 2028 grâce à des projets mis en place au Kenya, au Mozambique, en Angola, en Côte d’Ivoire et, surtout, au Congo.

Le cas du Congo: un laboratoire pour ENI

Le Congo est sans doute l’exemple le plus emblématique de ce mouvement. ENI y a présenté, dès le début des années 2010, son premier grand projet africain de biocarburants, à travers sa filiale Agri Resources, sur une concession de 29 000 hectares dans le département de la Bouenza.

L’idée initiale se voulait vertueuse: cultiver du ricin, une plante non alimentaire, sur des terres dégradées afin d’éviter toute concurrence avec les cultures vivrières. Le ricin, dont l’huile servait déjà de carburant dans l’industrie aérospatiale soviétique, devait constituer la base d’un modèle « durable » de production.

Cette stratégie a cependant rapidement évolué. Le ricin a été abandonné au profit de cultures plus classiques – soja et tournesol – sur 15 000 hectares en 2025 selon les conclusions d’une enquête publiée en juillet dernier par Euronews et le Pullitzer Center. Une inflexion majeure, puisque ces productions alimentaires pourraient répondre aux besoins locaux, alors que près de 30 % de la population du pays souffre d’insécurité alimentaire.

En juin 2025, le président congolais Denis Sassou Nguesso a inauguré en grande pompe l’agri-hub de Loudima, la première unité de pressage de graines d’une capacité de 30 000 tonnes par an d’huile végétale, vitrine du projet congolais d’ENI. L’essentiel de la production de ce site est destiné non pas au marché local, mais aux bioraffineries italiennes de Porto Marghera et de Gela. Contacté par Jeune Afrique, le groupe pétrolier maintient que « l’installation sera alimentée par des cultures oléagineuses développées sur des terres dégradées ou sous-utilisées ». Et qu’en plus de l’huile pour le biocarburant, l’usine « produira des protéines végétales destinées à l’élevage et contribuera de ce fait à la sécurité alimentaire »?

Cette orientation soulève plusieurs questions. Quel bénéfice réel le Congo peut-il en retirer, si les ressources foncières et agricoles sont mobilisées avant tout pour alimenter les besoins énergétiques européens?

Le blending, une solution faussement vertueuse

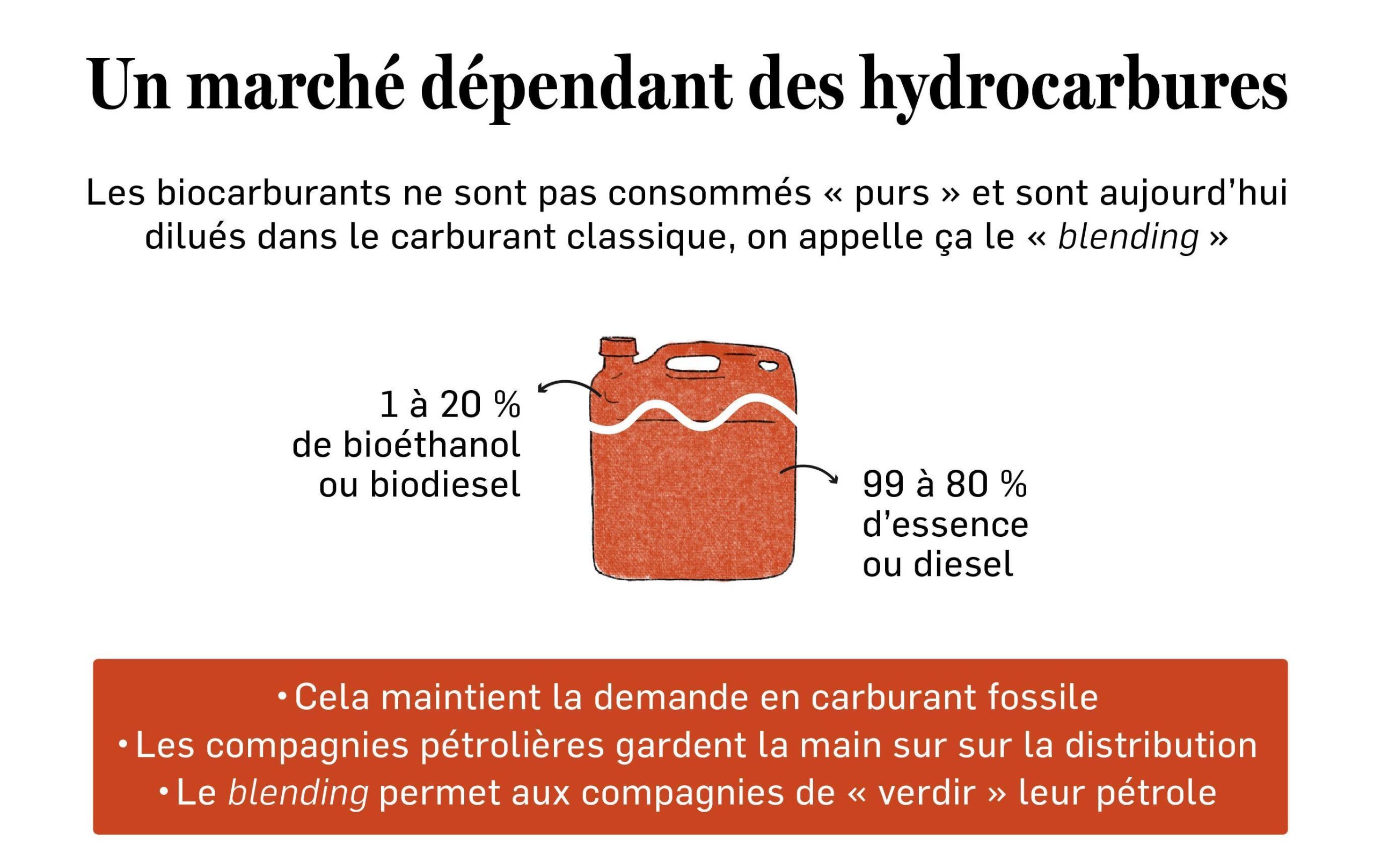

Une autre piste, pour favoriser l’essor des biocarburants, est empruntée par plusieurs pays comme le Gabon, l’Ouganda ou l’Afrique du Sud, qui adaptent leur réglementation afin d’autoriser le blending, c’est-à-dire le mélange de biocarburants dans les carburants fossiles. C’est ainsi qu’est consommé l’essentiel des biocarburants dans le monde.

Si le discours autour des biocarburants promet une énergie plus verte et un développement économique pour l’Afrique, la réalité est plus nuancée. Les projets actuels sont embryonnaires et servent essentiellement les besoins d’approvisionnement des raffineries européennes. La dépendance aux cultures alimentaires interroge, tout comme les contrats fonciers de longue durée concédés aux majors.

L’avenir pourrait résider dans des matières premières locales et peu exploitées: coques de noix de cajou, jatropha (un arbuste très répandu sur le continent) et autres déchets végétaux divers. Ces ressources non alimentaires présentent en effet un double avantage: elles réduisent la concurrence avec les productions alimentaires et permettent de valoriser des résidus agricoles abondants sur le continent. Cette technologie n’est cependant, à l’heure actuelle, pas suffisamment mature. Les biocarburants ouvriront-ils la voie à une véritable transition énergétique en Afrique, fondée sur ses ressources et ses besoins, ou ne représentent-ils qu’un nouvel avatar du greenwashing? La question reste entière.

Source: JeuneAfrique

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Niger, suivez Africa-Press