Africa-Press – Niger. Le Fleuve Niger est l’un des fleuves les plus longs de l’Afrique. Il est en effet, le troisième fleuve le plus long avec une longueur d’environ 4 200 km. Ce fleuve qui jadis faisait la fierté du peuple nigérien, est depuis quelques années confronté à l’ensablement qui menace de plus en plus son existence. À chaque période de décrue, le lit du fleuve se remplit d’une quantité importante de sable qui le vide petit à petit de son eau, laissant ainsi apparaître des espaces sans eau, des rochers, des espaces verdoyants à la merci des ordures et des déchets plastiques. Cela n’est pas sans conséquence sur l’environnement et entrave le bon déroulement de certaines activités pratiquées sur le fleuve.

Pendant la période de crue, le fleuve Niger se remplit entièrement d’eau. Il est très difficile en cette période d’apercevoir des espaces sans eau. Cette période est le moment propice pour le transport fluvial des marchandises par les pirogues ainsi que la traversée des personnes à bord des pirogues qui se fait dans certaines localités et villages. Cette ressource naturelle constitue une source importante d’approvisionnement en eau pour les hommes, la faune et la flore. Nonobstant, son importance, le fleuve Niger est menacé de nos jours par d’innombrables fléaux, dont la pollution et l’ensablement qui favorisent une importante baisse du niveau du fleuve caractérisée par un étiage cruellement sévère.

Aujourd’hui, se rendre au fleuve pour une petite balade ou un pique-nique entre amis pour se distraire, contempler le coucher du soleil et écouter le bruit de l’eau n’est plus possible à certaines périodes. Sur la digue de la rive droite, on y voit des enfants à moitié couvert faire la course pour se jeter dans le fleuve. Ce moment d’attraction est un pur bonheur pour eux, car à les entendre, l’eau n’est pas très profonde. Pour constater cet état de fait, il suffit d’emprunter le premier pont ou de monter sur l’échangeur pour observer des espaces vides, sablonneux recouverts à certains endroits de petites végétations.

Du côté de la rive gauche, derrière le somptueux Palais des congrès, le vide laissé par l’eau, est aujourd’hui remplacé par la terre, les déchets et la végétation. Dans cet endroit précis, il serait difficile de dire à un étranger qui met pied pour la première fois à Niamey, que l’eau du fleuve débordait jusqu’à cet endroit. On note ainsi, que le fleuve devient moins profond. A de nombreux endroits des bancs de sable et des îlots de végétations émergent, rendant ainsi difficile, voire impossible la navigation à certains endroits à partir des mois de mars jusqu’à juillet. Il suffit de se rendre pour constater que la terre est sèche, des déchets plastiques, des plantes aquatiques et des plantes qui servent souvent de fourrage sont présents.

Sur la même rive, du côté du terrain de « Maracana » au niveau du pont des Martyrs, le constat est le même, en lieu et place de l’eau, on y trouve un espace recouvert de végétation. Dans ce même lieu, des plants emménagées dans de la poterie ou des ustensiles destinés à la vente sont soigneusement posés. Le matin de bonheur, pendant que les travailleurs se rendent sur leurs lieux de travail, l’on aperçoit de loin les blanchisseurs avec leur colis au bord du fleuve pour les tâches quotidiennes. Pendant que certains sont déjà à la fin de leur tâche, d’autres s’installent pour débuter leur travail quotidien. On y voit aussi des pécheurs avec des filets, dans une pirogue ou à pied, tenant un seau à la main, prenant d’assaut les rives tout en espérant que la pêche sera bonne. Il faut savoir qu’à cet endroit précis, le fleuve est divisé en deux avec l’apparition d’un espace verdoyant, laissant voir ainsi des rochers et de la verdure.

Les deux rives qui, avant l’ensablement du fleuve, étaient couvertes d’eau servent aujourd’hui de lieu de séchage pour les blanchisseurs, car les herbes qui s’y trouvent sont à maturité. Cette situation inconfortable et inquiétante à la fois est le principal sujet de débat des acteurs du fleuve, c’est-à-dire les habitués qui se rendent pour une et mille raisons. L’ensablement est un processus, pendant lequel les grains de sable sont transportés d’un lieu d’alimentation à un autre sous l’effet de l’écoulement ou du vent. Ce dernier s’accumule et se dépose lorsqu’il rencontre un obstacle. Selon les récits d’un passant, le fleuve faisait peur aux enfants par le passé, mais aujourd’hui tel n’est pas le cas. « Pendant la décrue, j’ai l’habitude de voir des bergers descendre jusque dans le fleuve pour abreuver leurs troupeaux en raison de l’ensablement et du manque de profondeur », souligne un passant.

Le retrait de l’eau, un problème pour les jardiniers et piroguiers

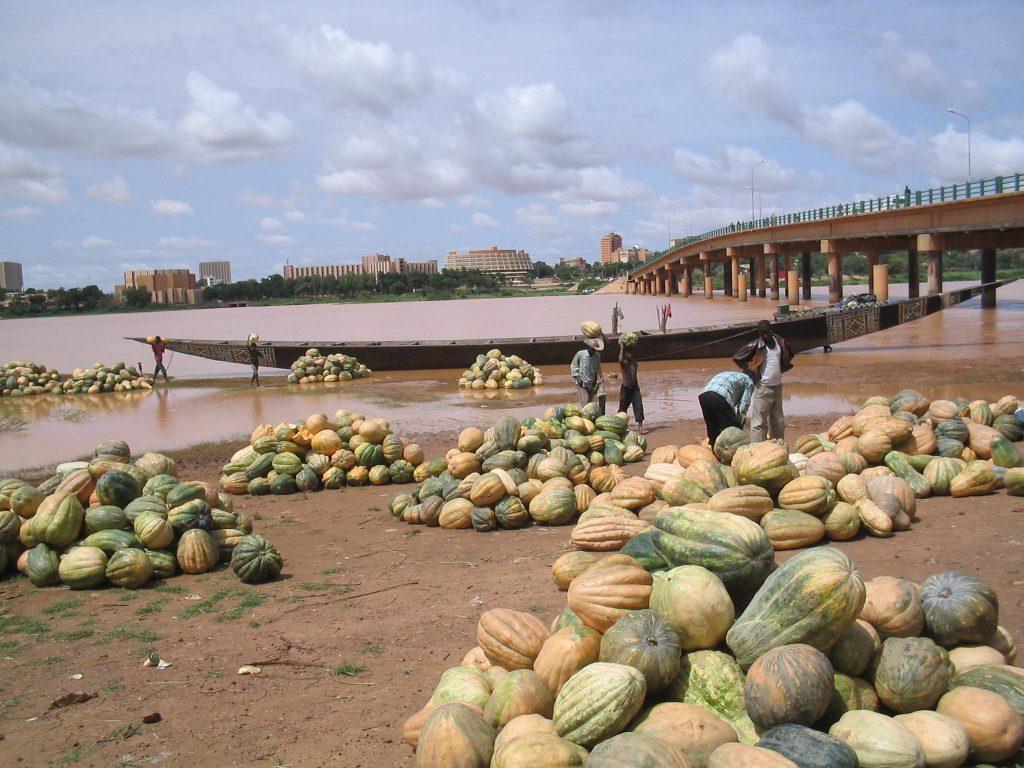

La situation du fleuve inquiète plus particulièrement les hommes et les femmes dont les moyens de subsistance sont liés à ce dernier. « L’Etat du fleuve n’est plus comme on le connaissait dans le temps », susurre un vendeur de courges. La navigation qui jadis se faisait dans la simplicité est devenue aujourd’hui difficile pour ces usagers, affectant ainsi le transport des marchandises qui, par voie de conséquence, se répercute sur le coût de la marchandise et le délai de livraison. En effet, cette situation présente des répercussions sur les prix des marchandises pour le citoyen lambda qui a du mal en temps normal à s’approvisionner. « Le morceau de la courge que nous avons l’habitude d’acheter à 25 f est aujourd’hui vendu à 50 f. Lorsque nous nous plaignons auprès des détaillants, ils disent que cette cherté vient des grossistes qui se plaignent eux aussi de l’ensablement du fleuve qui rend difficile la navigation », a indiqué une ménagère rencontrée au marché.

Cette situation plus ou moins déplaisante touche également les jardiniers. Assis à même le sol, les yeux rivés sur ses plantations, Abdoul déplore cet état lamentable du fleuve et les problèmes que rencontrent les hommes du fleuve. « Chaque année, on vit le même scénario à pareil moment. La situation est critique, et nous ne pouvons rien. Pour arroser nos plants, il faut tout un processus pour ceux qui n’ont pas de motopompe, car ce n’est pas à la portée de n’importe qui de se procurer une motopompe, surtout dans ce contexte de fermeture des frontières imposées à notre pays », souligne Abdoul. Notre fleuve se meurt à petit feu, laisse entendre un vieil homme se trouvant à côté de notre interlocuteur. « Nous n’avons pas d’autres activités en dehors du jardinage, si le fleuve sur qui nous comptons est mal entretenu, qu’allons nous faire ou devenir ? », s’interroge-t-il avec un air inquiet. « L’Etat et ses partenaires doivent revoir cette situation pour redonner vie au fleuve », a martelé le vieil, homme le regard rivé sur le fleuve.

Outre le transport et le jardinage, de nombreuses activités sont pratiquées dans cet environnement dont la pêche. Mais les acteurs gardent leur mal en patience en attendant une lueur d’espoir, un jour nouveau qui éclaircirait l’horizon. En effet, les menaces de l’ensablement du fleuve viennent de plusieurs facteurs. C’est ainsi que nous avons les causes naturelles et anthropiques. Comme le disent certains, l’être humain est l’acteur de ses propres malheurs. À travers le déboisement des plantes aux alentours du fleuve, et même dans certaines parties vides laissées par le fleuve, les hommes contribuent ainsi à la dégradation du fleuve. Actuellement au bon milieu du fleuve, on voit des plantes mortes consumées par le feu. Cela est le résultat de la mauvaise pratique de certains pêcheurs.

Pour les causes naturelles, nous avons l’érosion, la diminution des pluies, l’augmentation des températures, la jacinthe d’eau, etc. Plusieurs programmes de lutte contre l’ensablement du fleuve ont été initiés par l’Etat avec l’appui des partenaires. La situation actuelle du fleuve Niger ne date pas d’hier. Depuis fort longtemps les autorités ont déployé et continuent de déployer des efforts qui jusque-là ne suffisent pas à inverser la tendance. En période d’étiage, les camions-bennes remplacent les pirogues, pour prélever le sable qui est utilisé dans le cadre de la construction.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Niger, suivez Africa-Press