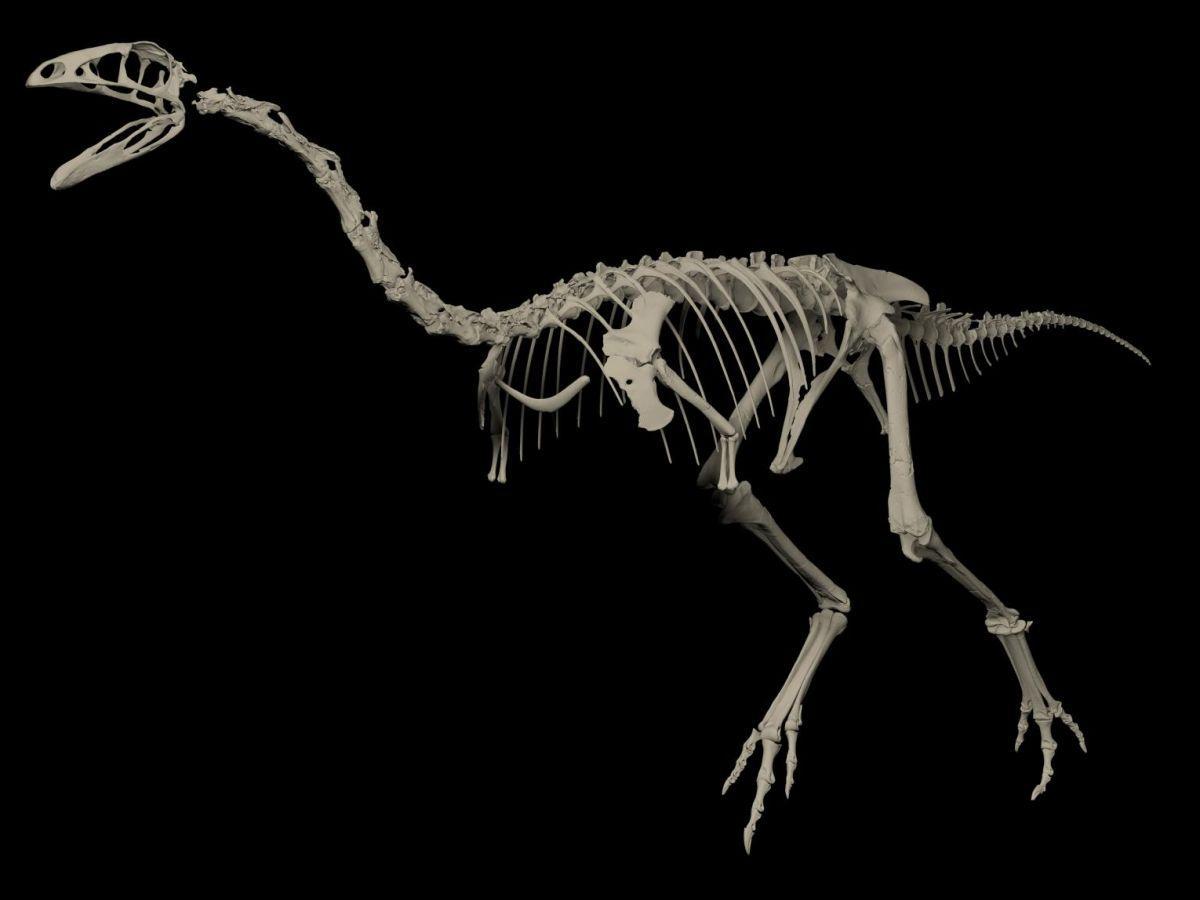

Africa-Press – Niger. C’est une des stars du site paléontologique d’Angeac-Charente : l’ornithomimosaure, encore appelé dinosaure autruche, dont un troupeau d’une soixantaine d’individus a été retrouvé quelque 140 millions d’années après leur mort. Ces animaux à plumes, qui ont effectivement la taille et le poids d’une autruche, ont permis d’établir l’existence d’un dimorphisme sexuel, c’est-à dire de différences morphologiques entre les mâles et les femelles, chez des dinosaures. Une première même si ce sujet est évoqué depuis de nombreuses années dans la littérature scientifique. « Le grand nombre d’individus fossilisés a permis de choisir les spécimens les mieux préservés et ainsi d’obtenir des résultats solides », explique Romain Pintore, jeune docteur en paléontologie au Muséum national d’Histoire naturelle.

La clé dans la forme du fémur

Si le dimorphisme sexuel peut être facile à établir pour des espèces vivantes, par exemple chez les oiseaux où les mâles arborent fréquemment des plumes aux couleurs plus chatoyantes que celles des femelles, ces différences sont bien plus difficiles à observer chez des fossiles qui ont séjourné des dizaines de millions d’années sous terre. Durant cette longue période, leurs os ont pu subir toutes sortes de déformation, d’écrasement ou de transformation selon la nature du sol et sa géologie. De plus, le petit nombre de spécimens retrouvés pour chaque espèce ne permet pas toujours d’établir des conclusions robustes Cela explique pourquoi le dimorphisme sexuel n’est toujours pas établi pour les dinosaures qui sont pourtant scrutés avec attention depuis plus d’un siècle. Dans cette étude, publiée dans la revue eLife, Romain Pintore et ses collaborateurs se sont intéressés plus spécialement à l’étude des tibias et des fémurs appartenant à 20 spécimens du troupeau d’ornithomimosaures.

Si l’examen des tibias n’a rien révélé de particulier, les scientifiques ont relevé « un signal très fort » pour les fémurs. « Nous avons identifié deux formes de fémur : un groupe avec la partie allongée du fémur (la diaphyse) droite et une partie terminale distale (l’épiphyse) robuste et l’autre groupe avec un fémur courbé vers l’extérieur et une épiphyse plus étroite », détaille Romain Pintore. Cette caractéristique est par ailleurs retrouvée chez certains oiseaux actuels (autruche, colvert…), au sein des crocodiliens et même chez des mammifères où elle témoigne d’une différence entre mâles et femelles. Ces similitudes attestent donc que cette différence de morphologie du fémur constitue bien une forme de dimorphisme sexuel. Toutefois, cela ne permet pas d’établir, pour les ornithomimosaures, qui sont les mâles et qui sont les femelles. « Car c’est un signal controversé puisque les deux configurations se retrouvent soit chez les mâles soit chez les femelles dans les autres groupes ».

Des variations au sein d’une même espèce

Il faudra d’autres études pour attribuer un sexe à un profil fémoral. Les paléontologues peuvent par exemple chercher à l’intérieur des os des traces d’os médullaire, un tissu intra-osseux qui n’est présent que chez les femelles avant la ponte des œufs mais il faudrait pour cela utiliser des techniques qui abimeraient les échantillons. « On peut aussi utiliser les nombreux fragments d’os retrouvés sur le site d’Angeac ou encore de l’imagerie pour essayer de dénicher ce marqueur » souligne le scientifique. Pour le moment, le projet est initié mais pas encore entré dans sa phase active.

D’ores et déjà, cette étude servira de référentiel aux autres paléontologues qui recherchent des marqueurs de dimorphisme sexuel chez d’autres espèces de dinosaures. « De plus, elle prouve que la variation de morphologies au sein d’une même espèce est plus importante que pensé. Parfois on pourrait attribuer, à tort, la découverte d’un fossile légèrement différent de l’holotype à une nouvelle espèce alors qu’il peut tout simplement s’agir d’une différence liée au sexe ou ontogénique », résume Romain Pintore.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Niger, suivez Africa-Press