Africa-Press – Niger. C’est dans les anciennes formations sédimentaires de Voltzia, dans l’est de la France, que Mirasaura grauvogeli a été collecté en 1939, par le naturaliste alsacien Louis Grauvogel. Le spécimen a ensuite été conservé au musée de Haguenau, puis transféré en 2019 au musée d’histoire naturelle de Stuttgart. Et c’est là, après 80 ans d’oubli, qu’il a attiré l’attention de Stephan Spiekman, paléontologue spécialiste des reptiles du mésozoïque.

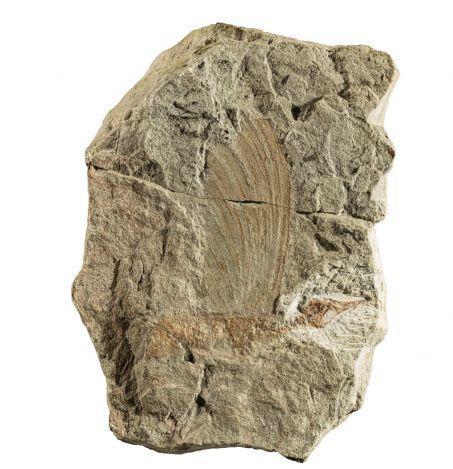

Une crête de plumes fossilisée

Le fossile, daté du Trias moyen (environ 247 millions d’années), appartient à un groupe peu connu nommé drépanosauromorphe. L’animal mesurait une trentaine de centimètres de long et il présentait une anatomie adaptée à la vie arboricole. Mais il possédait aussi une caractéristique étonnante qui en fait un spécimen unique: une crête de filaments semblables à des proto-plumes.

L’animal devient ainsi le plus ancien porteur de plumes connu puisqu’il vivait au moins 80 millions d’années avant les premiers dinosaures à plumes et une vingtaine de millions d’années avant l’apparition des ptérosaures dont quelques membres de cette lignée possédaient des plumes colorées.

Et sur son fossile, ces plumes sont bien visibles. « Les couches où il a été enseveli correspondent à d’anciens chenaux fluviaux où se formaient des mares temporaires lors de crues, explique Stephan Spiekman. Les apports soudains d’eau et d’argile fine, riches en matière organique, ont rapidement recouvert les organismes terrestres. Le taux élevé de matière organique a induit un environnement pauvre en oxygène, ralentissant la dégradation des tissus mous ». Ces conditions exceptionnelles ont permis non seulement la conservation de la forme des appendices, mais aussi de leur contenu cellulaire. Les chercheurs y ont identifié des mélanosomes sphériques analogues à ceux observés dans les plumes modernes.

Ces structures forment une ligne sur le dos et ne sont reliées ni au système vasculaire, ni au système nerveux, ce qui permet d’écarter plusieurs fonctions classiques. « Les appendices de Mirasaura ne servaient ni à planer, ni à réguler la température, ni à isoler le corps, résume le paléontologue. Ils se détachent du corps, ne couvrent qu’une zone réduite et ne sont pas ramifiés. Cela rend également peu probable un rôle de camouflage: Mirasaura ne ressemblait à rien d’autre dans son environnement, ces structures auraient plutôt accentué sa visibilité ».

Selon le chercheur, leur rôle le plus probable est d’ordre comportemental: « Nous pensons que ces appendices servaient au signalement visuel, peut-être pour impressionner un partenaire ou intimider un rival, avance-t-il. Une autre possibilité est qu’ils servaient à effrayer les prédateurs en augmentant visuellement la taille de l’animal ».

Un crâne oiseau et un corps de reptile

Grâce à l’imagerie synchrotron réalisée à l’ESRF de Grenoble, les chercheurs ont pu reconstituer numériquement l’intégralité du minuscule crâne qui mesure à peine quelques centimètres et moins d’un demi-millimètre de large. Sans les puissants rayons de l’installation, il aurait été impossible de réaliser cette reconstruction.

D’après la description, publiée dans une étude parue dans la revue Nature, le crâne est allongé, étroit, très légèrement denté, avec une mâchoire supérieure édentée à son extrémité et un palais criblé de petites dents. Les orbites sont larges et tournées vers l’avant et la voûte crânienne bombée évoque un cerveau assez développé.

La morphologie crânienne rappelle donc celle de certains oiseaux mais les auteurs insistent sur le fait qu’il ne s’agit pas là d’un ancêtre des oiseaux, ni même d’un proche cousin. Mirasaura appartient à une lignée ancienne et très éloignée de celle des dinosaures à plumes. « Il est très clair que ces structures ont évolué indépendamment dans les deux lignées, insiste Stephan Spiekman. Il n’existe presque aucune chance qu’un ancêtre commun aux oiseaux et aux drépanosaures ait déjà possédé un type d’appendice comme celui de Mirasaura ». Pour autant, la convergence est frappante, tant au niveau du crâne que des téguments. Elle s’explique, selon lui, par des adaptations similaires à un mode de vie arboricole également adopté par certains dinosaures à plumes et certains ptérosaures.

Une innovation tentée à plusieurs reprises au cours de l’Evolution?

L’étude de Mirasaura grauvogeli s’inscrit dans un mouvement plus large de réévaluation des structures tégumentaires chez les reptiles. Après avoir longtemps attribué l’apparition des plumes à un événement unique dans l’évolution des dinosaures, les paléontologues prennent aujourd’hui conscience que ces structures pourraient avoir émergé à plusieurs reprises, dans des groupes très différents. « Les drépanosaures sont un groupe très précoce dans l’histoire des reptiles. Le fait qu’ils aient pu développer des excroissances cutanées aussi complexes laisse penser que d’autres groupes, au-delà des oiseaux et de leurs proches, en étaient capables aussi », souligne Stephan Spiekman.

« Il nous a fallu des siècles pour découvrir des plumes chez les dinosaures non aviens, puis elles sont devenues presque communes. Peut-être allons-nous commencer à trouver d’autres types d’excroissances cutanées complexes chez d’autres reptiles fossiles. Le temps nous le dira ». Cette idée est renforcée par des travaux de biologie développementale qui suggèrent que les gènes nécessaires à la formation de structures épidermiques complexes existaient déjà au Carbonifère, il y a plus de 300 millions d’années.

Mirasaura en fournirait la première preuve fossile directe. Pour Kathleen Dollman, chercheuse à l’ESRF et coautrice de l’étude, « cette publication marque un tournant majeur dans la recherche paléontologique ». « Dès les premières images, nous avons compris que nous tenions quelque chose de spécial », explique-t-elle. Pour Rainer Schoch, conservateur au musée de Stuttgart: « Mirasaura grauvogeli nous révèle à quel point l’évolution peut se montrer surprenante. Ce reptile a développé une alternative aux plumes bien avant les dinosaures. Nous ne nous y attendions pas. »

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Niger, suivez Africa-Press