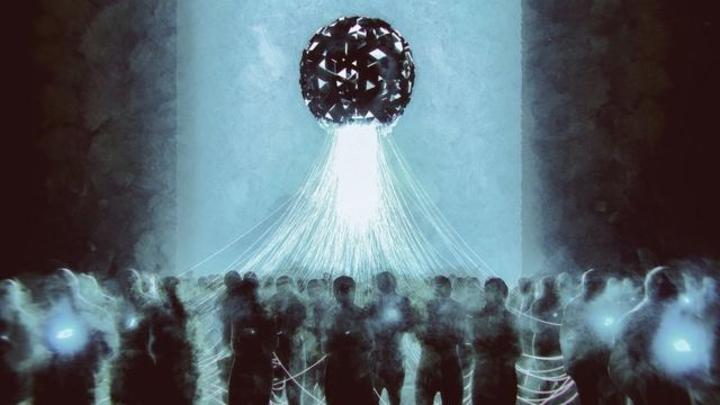

Africa-Press – São Tomé e Príncipe. Neuf secondes. C’est le temps que dure, selon Bruno Patino, la capacité d’attention des générations actuelles avant de passer à autre chose. Une seconde de plus que la mémoire du poisson rouge.

Après cela, le cerveau se désengage et, pour garder notre attention, les réseaux sociaux, par exemple, envoient constamment de nouveaux stimuli, signaux, alertes et recommandations.

Cela nous fait passer d’une chose à l’autre de manière compulsive, prévient Patino, diplômé en sciences politiques et président de la chaîne Arte depuis 2020.

Lire aussi sur BBC Afrique :

La malienne mère de neuf bébés dit avoir le mal du pays

« Nous avons réussi quelque chose d’épique et cela rassemble le pays »

Le choc de voir le corps d’un ami en cours d’anatomie

Dans son livre « La civilisation du poisson rouge », Patino retrace le processus par lequel nous sommes passés d’un internet qui aspirait à créer une intelligence collective et une société mieux informée au paysage actuel de polarisation et de désinformation, avec les réseaux sociaux.

Dans son ouvrage sur le marché des soins, l’auteur français parle des instruments et des rouages qui font fonctionner cette nouvelle forme de capitalisme, le capitalisme numérique.

Patino explique l’impact de cette connexion permanente sur notre santé et nos relations, mais souligne également qu’il est encore temps de réagir.

BBC News Mundo s’est entretenu avec le président de la chaîne Arte.

Avant d’aborder la situation que nous vivons actuellement, dans « La civilisation de la mémoire des poissons », vous parlez d’une utopie numérique à laquelle vous avez vous-même cru. Comment avez-vous conçu cette utopie ? Quelle était votre idée d’internet, de cette révolution numérique ?

Pour parler d’utopie, il faut avoir un peu de mémoire, pour ceux qui ont commencé dans le numérique, à la fin des années 90, ce qui se passait dans la sphère numérique avait une très grande force utopique.

On parlait tous d’un nouveau continent, d’une nouvelle planète, les mots utilisés étaient : migration, transfert, évolution, front pionnier… Il y avait un certain déterminisme technologique en vertu duquel on imaginait que cette nouvelle technique allait donner naissance à une nouvelle société.

C’est arrivé, mais cette évolution n’a pas encore produit les résultats ou le type de société qui pourrait établir cette utopie… Il ne faut pas oublier que tout ce qui est né dans la Sillicon Valley était là depuis longtemps, il y avait des mouvements non seulement de hippies, mais aussi de libertaires et d’autres groupes.

Le milliardaire de la Silicon Valley qui s’est installé dans un village isolé en Inde

Il y avait cette idée que l’internet pouvait donner naissance ou créer une société où nous allions tous partager autant d’informations et de connaissances que possible, et que le fait de rassembler les êtres humains allait avoir un impact que nous ne pouvions pas imaginer.

C’est pourquoi, dans le livre, je parle de John Perry Barlow, qui semble avoir été oublié aujourd’hui, mais qui est pour moi un symbole de cette utopie.

Il venait de cette société californienne, il avait beaucoup travaillé avec le groupe de rock Grateful Dead et, surtout, il est le père de la Déclaration du cyberespace, qui disait : « Nous créons un nouveau monde et, s’il vous plaît, restez en dehors de ce nouveau monde parce qu’il va être organisé de manière naturelle, sans lois, sans règlements. »

Et ce nouveau monde aura, selon la Déclaration du cyberespace, quelque chose à voir avec ce que le philosophe français et jésuite Pierre Teilhard de Chardin a imaginé, c’est-à-dire une sorte de conscience universelle.

Je sais que dire tout cela en 2021 semble un peu comique, un peu étrange, mais cette utopie était très présente dans les années 90. Même ces grandes entreprises que nous appelons Gafa (Google, Apple, Facebook, etc.), tous ces partenariats, ces groupes, ont été développés par des gens qui, d’une certaine manière, avaient cette utopie.

Vingt-cinq ans se sont écoulés depuis la déclaration Barlow, et nous avons une image complètement différente. Que s’est-il passé ?

Deux choses se sont produites. Premièrement, si nous prenons l’exemple de Google ou de Facebook, ou d’autres, toutes ces entreprises ont été créées parce qu’elles avaient une idée de service.

Dans le cas de Google, il s’agissait d’être capable de trouver quelque chose et de mettre autant d’informations que possible à la disposition de tout le monde ; pour Facebook, il s’agissait de connecter les gens afin qu’ils puissent avoir une vie sociale accrue, qui ne soit pas limitée par la géographie.

Ces entreprises ont été créées avec une idée de service, mais à un certain moment, elles ont dû trouver leur modèle économique, et c’est le deuxième facteur.

Comment la Chine pourrait façonner l’avenir de la technologie

La thèse du livre est qu’il n’y a pas de déterminisme technologique. Ce qui s’est réellement passé, ce sont les conséquences du modèle économique. En un mot, nous pouvons le résumer comme suit : ces entreprises ont dû choisir un modèle économique.

Elles pouvaient trouver l’un des trois modèles suivants : le premier, le modèle Wikipédia, c’est-à-dire un modèle coopératif, ne leur donnait pas les moyens de se développer et elles l’ont très vite oublié.

Le deuxième modèle est celui de l’abonnement, qui consiste à créer un moteur de recherche ou un réseau social et à payer un dollar par mois, mais les entreprises ne l’ont pas fait pour une raison très simple. Si vous aviez lancé des services par abonnement à ce moment-là, l’effet de la création d’un réseau aurait été bien moindre.

Le développement de la société aurait été limité par le nombre de personnes prêtes à payer pour quelque chose. Les modèles d’abonnement nous semblent très naturels en 2021, mais en 1999 ou au début des années 2000, l’abonnement sur le réseau était quelque chose de très rare, de très peu développé.

Le troisième modèle qu’elles ont adopté est le modèle médiatique, essentiellement la télévision et la radio, qui est le modèle publicitaire. Les grandes entreprises technologiques se sont dit : « Nous allons rendre nos services gratuits pour qu’un maximum de personnes puissent les utiliser, et nous allons nous financer par la publicité. »

Cette décision, cette adoption du modèle économique, à mon avis, est le moment où les choses se compliquent et où le modèle change.

La publicité numérique repose sur deux choses :

– Comme toute publicité dans le monde, sur le temps que vous passez dans les médias (plus vous passez de temps sur leurs pages, plus vous êtes en contact avec la publicité). Les Google, Facebook, YouTube ont pour objectif de vous faire passer le plus de temps possible sur leurs services.

– La publicité numérique utilise bien sûr les données personnelles pour être aussi efficace que possible.

Se développe alors la fameuse économie de l’attention, qui est un modèle pas nouveau. Elle a été développée dans les années 60 par des économistes aux États-Unis, mais elle change à ce moment-là pour deux raisons.

Avec l’invention du smartphone en 2006, vous pouvez être connecté toute la journée. L’entreprise peut essayer de capter votre attention, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, ce qui n’est pas possible avec un écran d’ordinateur, de télévision ou de radio, car vous ne vivez normalement pas avec cet écran vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept…

De l’habitude à la dépendance

Ensuite, grâce aux données personnelles des utilisateurs, les entreprises disposent des outils nécessaires pour tenter de capter l’attention des gens de la manière la plus précise possible, car la machine sait beaucoup de choses sur vous, des choses qui provoquent une émotion et, petit à petit, une dépendance.

À ce moment-là, en adoptant ces modèles, ces entreprises développent naturellement des outils qui passent de l’habitude à la dépendance. Disons qu’elles passent de l’idée de provoquer une réaction chez vous à celle de provoquer une émotion chez vous, car l’émotion est le lien le plus efficace pour qu’un message ait une rentabilité économique.

Ce que j’essaie d’expliquer, avec des exemples dans le livre, de ce qui a été fait et pourquoi cela a été fait n’a rien de secret, ce n’est que la conséquence logique du modèle économique de l’économie de l’attention.

J’ai été très frappé par un point où vous dites que votre journée n’est plus de vingt-quatre heures, mais de trente-quatre heures.

Ce petit écran que l’on a toujours en main, le smartphone, nous permet d’être connectés en permanence, et les modèles d’économie de l’attention nous poussent à être connectés aux réseaux sociaux même si l’on fait autre chose.

Au début, ces instruments cherchaient le temps inutile que l’on pouvait avoir dans les transports ou dans les salles d’attente, mais peu à peu, des techniques comme le brain hacking ou le côté obscur sont apparus.

Tous ces outils que j’essaie d’expliquer dans le livre ne sont pas secrets, et il n’y a pas de complot pour les soulever. Ils sont totalement publics, et nous les connaissons tous et les vivons, ils essaient de capter votre attention avec ces alertes, ces crochets et ces notifications.

Pourquoi les parents de la Silicon Valley interdisent la technologie à leurs enfants?

Ils le font lorsque vous êtes en train de dîner, de déjeuner ou de prendre le petit-déjeuner avec votre famille, lorsque vous travaillez bien sûr, lorsque vous faites autre chose, même au cinéma… Nous passons progressivement des heures à faire au moins deux choses en même temps, à regarder l’écran de notre smartphone et à essayer d’avoir une vie normale.

Quand on fait la somme de toutes les heures que nous passons sur les écrans, on constate que pour moi la journée compte trente-quatre heures, mais que la moyenne en 2019 était de 31 heures, ce qui signifie que nous passions sept heures à faire deux choses en même temps.

L’une de ces choses était d’être sur l’écran de notre smartphone.

Dans le livre, un chapitre est également consacré aux regrets. Plusieurs fondateurs ou personnalités des géants de la technologie ont commencé à se demander « qu’avons-nous fait ? » Nous l’avons également vu dans le documentaire Netflix « The Social Media Dilemma ». Certains disent que vous arrivez trop tard, quel est votre avis ?

Mon livre est sorti en France début 2019 et le documentaire Netflix est sorti neuf mois, voire un an plus tard.

Entre les deux dates déjà, le phénomène des repentis est passé de petit à grand.

Aujourd’hui, nous avons même des mouvements au sein d’entreprises comme Uber ou Facebook où les personnes qui y travaillent encore essaient de rendre les entreprises plus responsables.

La réalité est très simple. Bien sûr, il y a ce sentiment de « qu’avons-nous fait ? » Ces instruments, qui ont été conçus pour fournir un service, pour être une force d’émancipation ou de libération de l’utilisateur, ont conduit à la dépendance du point de vue individuel et à la polarisation de l’espace public du point de vue collectif.

En anglais, je suis intéressé par le terme utilisé : on dit que l’instrument a été militarisé, qu’il a été utilisé comme une arme pour conquérir le temps des utilisateurs.

Je pense que ce mouvement de repentance est important. Il est vrai que l’on peut dire que ces personnes ont eu une carrière exceptionnelle, beaucoup d’entre elles sont devenues riches, mais si l’on prend un peu de distance, ce que l’on dit, c’est qu’il faut assumer la responsabilité de ce que font ces entreprises.

La grande question aujourd’hui, c’est que vous ne pouvez pas développer ces instruments sans tenir compte de la responsabilité que vous avez.

Facebook « incapable de mettre fin aux fake news »

C’est pourquoi on utilise souvent le mot « militarisation », car si vous fabriquez une arme juste pour gagner de l’argent mais qu’elle a des conséquences sur la vie individuelle et publique des gens, alors votre responsabilité est accrue.

Je trouve le mouvement intéressant, car ces personnes incarnent ou montrent un sentiment très fort qui pousse à la responsabilité de ces entreprises.

Il y a trois ans, Mark Zuckerberg, de Facebook, ne voulait même pas entendre parler de responsabilité. Il a dit : « Nous sommes totalement neutres, nous sommes juste un service technique. » Et rien à voir avec la responsabilité. Maintenant, il est absolument impossible pour eux d’avoir cette attitude.

Nous essayons tous encore de déterminer le type de responsabilité qu’ils peuvent avoir, mais le débat, à mon avis, a beaucoup progressé en deux ou trois ans.

Parlons de la connexion que vous établissez dans votre livre sur l’interaction entre les médias conventionnels et les réseaux sociaux.

Nous partageons nos articles, nous voulons qu’ils aient beaucoup d’impact, mais si l’attention est de neuf secondes et que je vais vous donner une interview approfondie comme celle que nous faisons, je ne sais pas s’il est absurde que des médias comme les nôtres essaient d’avoir du succès sur les réseaux sociaux également.

Bien sûr, les réseaux sociaux ont désormais un tel impact que, que nous l’acceptions ou non, ils sont devenus la première source d’information pour un nombre incroyablement élevé de personnes.

Les réseaux sociaux que nous connaissons aujourd’hui, qui sont organisés autour de l’économie de l’attention, mélangent des messages de nature différente, ils mélangent des informations, des conversations, des blagues, des plaisanteries, des menaces, des influences… tout ce que vous pouvez imaginer, toutes ces connaissances sont mélangées.

L’idée que j’essaie de combattre, c’est quand on me dit que les réseaux sociaux sont comme la société, qu’il y a toutes sortes de contenus comme nous avons des vies plurielles, qu’en fait on aime l’information, on aime les blagues, on est en colère de temps en temps.

Des raisons d’efficacité économique

Mais ils ne sont pas du tout neutres, ce n’est pas un miroir neutre, c’est un miroir qui change l’image qu’il reflète parce que le changement est fait par l’algorithme, et l’algorithme change l’image non pas pour des raisons idéologiques mais pour des raisons économiques.

Cet instrument provoque une très forte accélération des messages à fort contenu émotionnel, pour des raisons d’efficacité économique, car ces messages deviendront viraux, ils seront partagés beaucoup plus que les messages informatifs, et ils généreront plus d’argent publicitaire.

Google promet de supprimer le suivi des publicités personnalisées

Ce que j’essaie de dire, c’est que dans les réseaux sociaux que nous connaissons, les informations qui ne sont pas construites sur une réaction émotionnelle sont désavantagées. Il y a un désavantage systémique pour l’information, et c’est pourquoi l’espace public s’est polarisé à cause des réseaux sociaux.

On peut imaginer trois types de solutions.

On peut dire : « Mon métier, c’est d’informer les gens et comme je le fais de manière sérieuse, je vais partir, je vais oublier, je ne veux plus être sur les réseaux sociaux. »

Le danger de cette réaction est que les personnes qui s’informent de manière importante sur les réseaux sociaux n’aient plus accès à une information de qualité. C’est une conséquence politique et sociale très forte.

Vous pouvez dire qu’il est facile de payer 10 ou 15 dollars par mois pour être informé, mais c’est une minorité qui le fait. La responsabilité politique des médias sérieux est de ne pas abandonner ce terrain, car les conséquences politiques sont très importantes.

La deuxième possibilité est de négocier avec les plateformes pour ne pas être désavantagé. C’est quelque chose qui a été fait durant ces dernières années.

Je travaille dans ce domaine, avec des médias comme la BBC, le New York Times, etc., nous essayons toujours de négocier avec les plateformes pour être moins désavantagés, pour qu’ils aient un moyen de certifier l’information, d’accélérer l’information, d’avoir des accords particuliers, d’avoir des possibilités pour que l’information sérieuse ne soit pas systématiquement désavantagée face aux messages émotionnels.

Un outil en ligne pour sortir de l’impasse politique

La troisième solution est d’essayer de créer des réseaux sociaux qui ne fonctionnent pas sur le modèle économique publicitaire de l’économie de l’attention. C’est une utopie pour le moment, mais si je regarde ce qui est écrit ou discuté, c’est une utopie qui tente de se développer lentement.

Aux États-Unis, en Israël, en Afrique du Nord, en Europe du Nord, je vois des médias, des utilisateurs ou même des entreprises qui tentent de créer des réseaux sociaux qui ne fonctionnent pas avec cette économie de l’attention.

La pire chose à faire est de s’éloigner des réseaux sociaux. La moins mauvaise chose que nous puissions faire est de négocier avec eux, avec l’aide des utilisateurs, des États ou des organisations, et la meilleure chose serait de créer une alternative.

En rejoignant ce point de l’alternative et pour clore la conversation, dans votre livre vous nous donnez une sorte d’issue : vous dites que nous ne sommes pas maudits, qu’il y a encore une possibilité de changement.

Je pense que nous avons presque dépassé le pire en ce qui concerne le déclenchement de l’économie de l’attention.

Lorsque Facebook a annoncé qu’il allait créer un Instagram pour les moins de 13 ans, la réaction du public a été si forte et si étendue que l’entreprise a dû abandonner ce projet. Il y a eu un énorme retour de bâton.

Pourquoi ma sœur a-t-elle été emprisonnée pour avoir dansé sur TikTok ?

Cela me rend optimiste.

Ce ne sera pas facile et cela ne se fera pas naturellement, mais nous, les utilisateurs, sommes mieux préparés. Ce n’est plus un secret que les plateformes enregistrent nos données pour les utiliser, nous comprenons ce qui se passe.