Africa-Press – São Tomé e Príncipe. Comment jauger de l’importance d’un séisme comme celui survenu dans la nuit du 8 au 9 septembre dans le centre du Maroc, qui a causé la mort d’au moins 2 600 personnes, selon un bilan qui risque encore de s’alourdir ? Deux notions distinctes se complètent :

la magnitude permet de mesurer l’importance d’un séisme, en termes d’énergie dégagée, et ainsi de comparer les tremblements de terre entre eux ;

l’intensité d’un séisme quantifie les effets du séisme à la surface terrestre, sur le bâti et les infrastructures humaines.

La magnitude

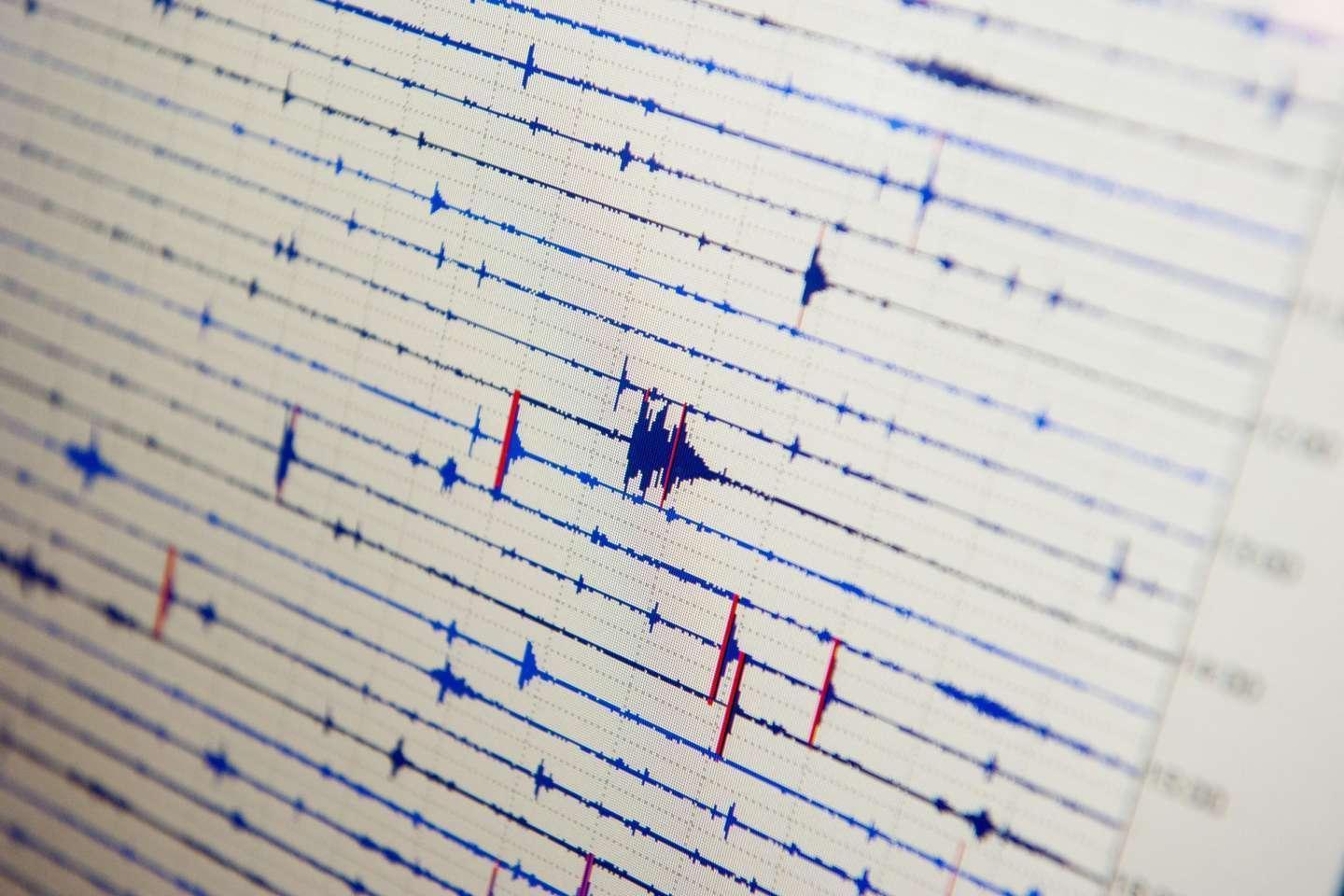

La magnitude est une grandeur sans unité, qui est propre à chaque séisme, contrairement à l’intensité, qui varie, pour un même séisme, selon le lieu que l’on considère. Un séisme se produit lorsqu’une rupture survient entre deux plaques terrestres : les deux blocs se mettent à glisser le long de cette faille. L’énergie libérée se propage sous forme d’ondes sismiques, qui peuvent parcourir des centaines de kilomètres, à des vitesses de l’ordre du kilomètre par seconde, avant d’être totalement atténuées.

Le sismologue américain Charles Richter (1900-1985), qui étudiait les tremblements de terre en Californie, a conçu, en 1935, une équation à partir de l’amplitude des enregistrements des sismographes selon une échelle logarithmique afin de pouvoir quantifier l’ampleur de ces événements. C’est la célèbre échelle de Richter, qui n’est plus utilisée depuis les années 1960.

« Son approche étant assez imprécise, les sismologues ont progressivement défini une échelle de magnitude se basant sur la quantité physique d’énergie libérée par un tremblement de terre, appelée “le moment sismique” », explique Jean-Paul Montagner, professeur émérite de sismologie à l’université Paris-Cité et à l’Institut de physique du globe de Paris. Le moment sismique est « le produit entre la surface qui a rompu, le déplacement entre les deux blocs, et un dernier paramètre qui dépend des propriétés physiques » du lieu. Le moment sismique, noté M0 s’exprime en newton-mètre (N.m).

Afin qu’il y ait une cohérence entre l’ancienne l’échelle de Richter et cette méthode de calcul désormais basée sur des grandeurs physiques mesurables, « on a “calé” ce moment sismique avec la magnitude de Richter pour que, pour les séismes habituels, il n’y ait pas de différence entre la magnitude de moment et la magnitude de Richter ».

En pratique, c’est une formule qui permet de passer du moment sismique (M0) à la « magnitude de moment » (Mw, qui s’exprime sans unité). « Par exemple, un séisme de magnitude 7 correspond à une rupture de 50 kilomètres, avec un déplacement de l’ordre d’un mètre, pendant une durée de l’ordre de quinze secondes », explique M. Montagner. Cette correspondance fonctionne correctement jusqu’à une magnitude 7, mais « pas du tout pour les gros séismes ».

Sur cette échelle logarithmique, la quantité d’énergie libérée est multipliée par un facteur 30 lorsqu’on passe d’un échelon à l’autre, par exemple de 6 à 7.

L’intensité, une mesure des effets du séisme

Contrairement à la magnitude, qui est une grandeur physique caractérisant un séisme, mesurable instantanément, l’intensité d’un tremblement de terre correspond aux effets provoqués en surface à un endroit donné : un même séisme a donc plusieurs intensités selon le lieu considéré. Elle se mesure notamment sur l’échelle de Mercalli qui répertorie l’effet d’un séisme sur les bâtiments et les infrastructures.

Cette échelle s’étend du niveau I à XII, et chaque palier décrit des conséquences matérielles et ressenties du séisme en une région donnée. Le premier palier correspond à des secousses non ressenties, ou à peine, alors que pour le niveau XII, le plus élevé, presque toutes les infrastructures sont endommagées ou détruites.

Le séisme d’Agadir, en 1960, est un séisme de magnitude 5,9, donc plus faible que celui de la nuit du 8 septembre (d’une magnitude de 6,8), mais qui a causé des dégâts considérables : 12 000 morts, 25 000 blessés et la destruction de toute la ville. Ce décalage s’explique par le fait que l’épicentre du séisme d’Agadir se trouvait sous la ville, à une profondeur de dix kilomètres, tandis que l’épicentre du récent tremblement de terre se trouvait plus loin des zones densément peuplées (à 70 kilomètres de Marrakech), et à une profondeur plus importante (à 18,5 kilomètres sous terre). L’échelle d’intensité dépend donc de la magnitude du séisme, de la profondeur de l’épicentre du séisme, mais aussi de la structure géologique locale.

Selon l’USGS, le service géologique des Etats-Unis, le séisme du 8 septembre a atteint une intensité de VIII à l’épicentre, à Adassil, mais a aussi produit des dégâts importants à Marrakech (intensité de VI), et a été ressenti, plus faiblement, jusqu’à Casablanca (intensité de IV).

Pour plus d’informations et d’analyses sur la São Tomé e Príncipe, suivez Africa-Press