Africa-Press – São Tomé e Príncipe. Ce n’est pas encore la mythique cité d’or d’El Dorado, mais la canopée de la forêt de l’Équateur vient de livrer un trésor exceptionnel: le plus gros et le plus ancien réseau urbain de la région amazonienne. Cette découverte, qui a fait la une de la revue Science le 11 janvier 2024, est l’accomplissement de nombreuses années de recherches pour l’archéologue français Stéphen Rostain, directeur de recherche CNRS au laboratoire des Amériques de l’Université Paris-I Panthéon-Sorbonne.

Truelle en main, il a consacré toute sa carrière à mettre au jour les archives des sols amazoniens. Mais il ne s’est jamais autorisé à rêver un tel paysage: cinq villes, dix villages, soit plus de 6000 monticules rectangulaires sur une étendue de 300 kilomètres carrés – une surface équivalente à celle des métropoles de Marseille et Lyon réunies. Avec d’autres chercheurs, il confirme enfin l’intuition du navigateur et explorateur espagnol du 16e siècle, Francisco de Orellana, qui décrivait l’existence de grandes villes fortifiées le long des rivages de l’Amazonie où les gens pratiquaient l’agriculture. Baptisée du nom de la rivière Upano, cette civilisation n’a laissé aucune trace écrite. Les archéologues reconnaissent cette culture grâce aux céramiques fabriquées avec la cendre volcanique de la région et décorées de motifs géométriques peints. Leur provenance ethnique et géographique demeure une question sans réponse.

Jusqu’alors, l’archéologue imaginait que la végétation de la vallée de l’Upano, sur le piémont oriental de la cordillère des Andes, ne cachait qu’une centaine de structures archéologiques éparses dont l’occupation remontait à 500 avant J.-C. Il aura fallu de nombreuses années de recherches pour obtenir la carte de cette cité perdue. L’existence de plusieurs monticules d’origine anthropique est connue depuis la fin des années 1970 grâce au missionnaire Pedro Porras. Passionné d’archéologie, le religieux a fait les premières fouilles non loin du volcan Sangay, au nord des rives de l’Upano. Mais ce n’est qu’à partir des années 1990, à l’initiative de l’anthropologue Philippe Descola, que l’archéologue équatorien Ernesto Salazar González et Stéphen Rostain ont mené de véritables missions scientifiques.

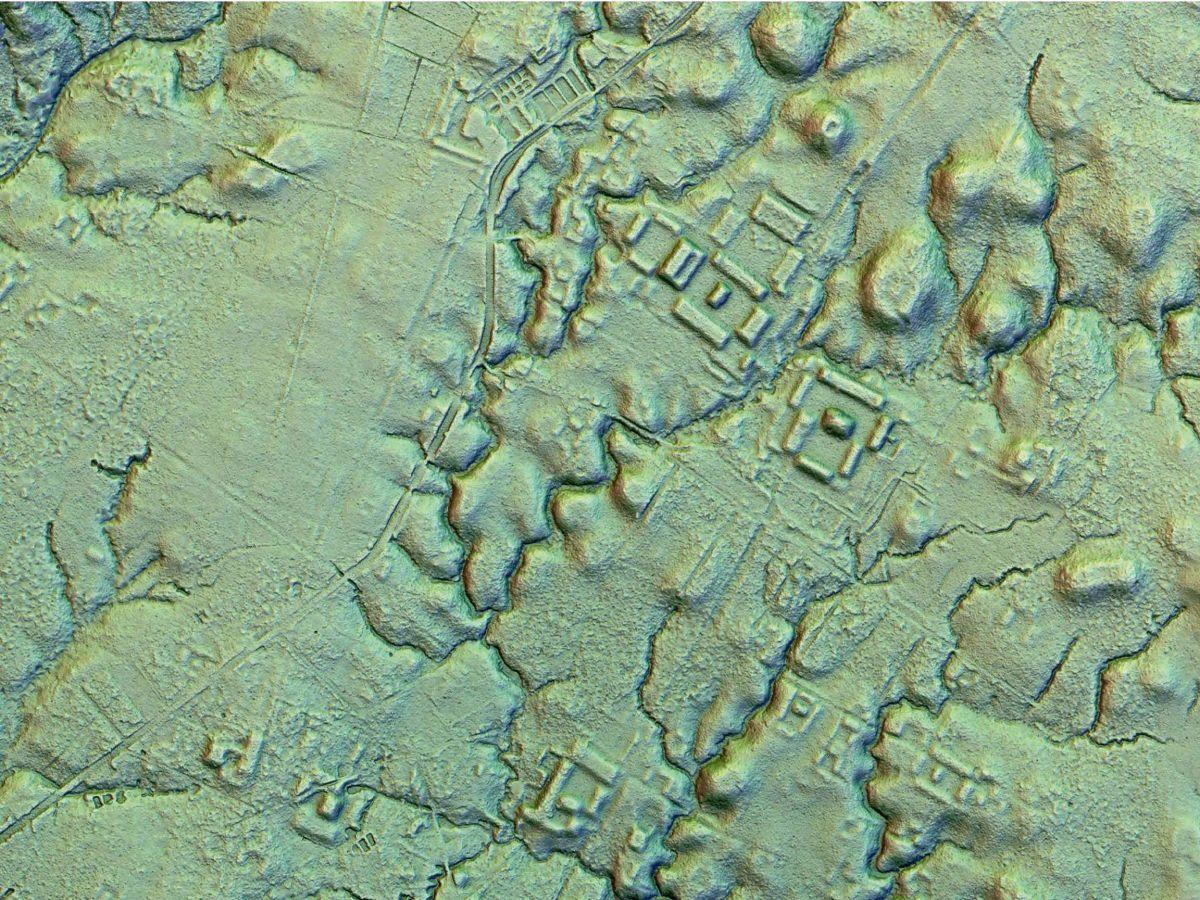

Une maquette numérique avec les modifications du paysage

Botanistes, géologues et archéologues se sont rendus sur place pour essayer de comprendre les modes de vie des sociétés de la jungle. Mais avec peu de vestiges funéraires et aucune trace écrite, les chercheurs étaient encore loin de compléter le puzzle. Stéphen Rostain s’est alors dit qu’il fallait “déshabiller la terre” à l’aide du lidar et a fait appel pour cette mission à Antoine Dorison, deuxième auteur de l’étude, spécialiste en archéologie du paysage. “Nous avons scanné la zone avec des tirs lasers, résume celui-ci. Cette technologie fonctionne comme les petits lasers dont on se sert dans le secteur de la construction pour mesurer les distances, mais à une très grande échelle.”

L’avantage de cette méthode est que la lumière est capable de se faufiler dans les trous de la canopée et permet ainsi de dresser la topographie qui se cache sous la végétation. Après de longues heures de traitement des données, Antoine Dorison réussit enfin à avoir une maquette numérique qui traduit les modifications du paysage. “Quand j’ai vu les images, tout ce que j’ai pu dire c’est waouh !” se remémore Stéphen Rostain. “Cette étude pionnière permet de relier tous les constats qui ont été faits par les archéologues dans le passé. Nous sommes au début d’une série de découvertes extraordinaires” , abonde Manuel Arroyo-Kalin, géoarchéologue à l’University College de Londres (Royaume-Uni), qui n’a pas participé au projet. La carte numérique offre pour la première fois une vision régionale, qui complète les quelques fouilles faites dans les décennies précédentes.

“Avant, j’avais un site, et maintenant c’est une cité “, s’émerveille Stéphen Rostain. “Dans cette étendue, détaille Antoine Dorison, on s’aperçoit que les plateformes sont agglomérées et interconnectées par un réseau viaire.” Autrement dit, il s’agit de cinq villes distinctes et d’une dizaine de villages reliés par de véritables routes régionales et locales. Une allée en ligne droite d’au moins 25 kilomètres qui part du site principal lui vaut une comparaison avec des grandes villes antiques comme Teotihuacan, au Mexique, avec sa célèbre allée des morts.

Stéphen Rostain n’hésite pas à comparer sa trouvaille aux grandes villes mésoaméricaines caractérisées par leurs bâtisses en pierre. Des petits quartiers résidentiels sont composés d’au plus six maisons, dont il ne reste hélas que les trous des poteaux. Les résidences étaient limitrophes d’espaces destinés à l’agriculture, sortes de jardins potagers. “Ils creusaient des drains pour évacuer l’eau et cultiver. On appelle ça un champ drainé” , détaille le premier auteur. Dans le passé, des grains d’amidon de maïs, manioc, haricot et patate douce ont été retrouvés dans les outils à moudre des cuisines.

Une société puissante développée à grande échelle

La mise au jour de ce réseau urbain vient confirmer que les sociétés précolombiennes d’Amazonie étaient aussi complexes que variées. Pour réussir à construire un site de cette dimension, les habitants de l’Upano devaient constituer une “société puissante et développée à grande échelle avec une structuration de sites majeurs comparables à ce que l’on voit en Mésoamérique ou en Moyen-Orient”, commente Guillaume Odonne, écologue et ethnobotaniste au CNRS. Car pour réussir à développer une ville, il faut une société spécialisée: des géomètres, des architectes, des agriculteurs, des artisans et pourquoi pas des prêtres.

Le regard colonial a longtemps empêché d’estimer les populations amazoniennes au même titre que leurs voisins mayas ou incas. Notamment parce que seuls ces derniers ont bâti en pierre et ont donc été considérés comme plus proches des civilisations occidentales. “Énorme erreur ! s’exclame Stéphen Rostain. Les habitants de l’Amazonie étaient des terrassiers hors pair. N’ayant pas de roche, ils n’ont pas fait de pyramides comme leurs voisins, mais ont dominé et maîtrisé le travail de la terre comme personne.” Maisons et centres cérémoniels ont été construits en matériaux périssables comme le bois et le palmier.

Leur modèle économique peut être qualifié de “durable”: à la différence d’autres sociétés agricoles, les habitants de l’Upano n’ont pas eu besoin de raser d’énormes surfaces pour cultiver. Les complexes résidentiels et les espaces verts étaient parfaitement imbriqués. Les espaces anthropiques sont très souvent entourés de terra preta – ou terre noire -, un sol de couleur sombre, extrêmement fertile. “C’est le résultat de leur gestion de l’environnement. Ils ont réussi à modifier les propriétés chimiques des sols notamment grâce au brûlis et aux résidus de leurs activités domestiques” , étaye Manuel Arroyo-Kalin.

Ainsi, leurs connaissances traditionnelles leur ont permis d’exploiter cette forêt considérée, à tort, comme sauvage. “C’est ce qu’on appelle un socio-écosystème: la distribution des espèces comestibles n’est pas aléatoire” , ajoute Guillaume Odonne. Lorsque les populations ont quitté le site, la végétation a repris sa dynamique de croissance et la forêt s’est reconstituée jusqu’à atteindre un stade de maturité.

Amazoniens et Mésoaméricains reliés par les routes du cacao

Dans la culture populaire, l’économie du cacao est souvent associée aux cultures mayas. Mais, en réalité, elle puise ses origines dans l’Amazonie équatoriale. Les preuves les plus anciennes de la domestication de cette plante ont été recueillies sur le site de Santa Ana-La Florida (au sud de l’Équateur) et remontent à environ 5300 ans. Soit 1500 ans avant les Olmèques – qui ont précédé les Mayas. Si nous ne savons pas exactement comment le cacao a été transmis de l’Amérique du Sud à l’Amérique centrale et au Mexique, pour Sonia Zarrillo, archéobotaniste et chercheuse à l’Université de Colombie-Britannique (Canada), l’hypothèse privilégiée est celle de l’échange ou commerce entre un groupe et un autre de manière progressive par des voies terrestres et maritimes. Il est toutefois possible que des restes encore plus anciens soient retrouvés dans les années à venir.

Un urbanisme vert avec l’agriculture au cœur de la ville

Les traces de la civilisation de l’Upano disparaissent au milieu du premier millénaire. Les raisons de cette chute restent à éclaircir, mais Stéphen Rostain suit la piste d’une série d’éruptions volcaniques qui ont pu faire fuir la population. “Nous avons découvert la pointe de l’iceberg. Il reste encore des surprises qui viendront avec le temps” , promet le chercheur. Si les “cités perdues” suscitent un grand engouement, Antoine Dorison invite à penser au futur: on a devant nous un urbanisme vert avec l’agriculture au cœur de la ville. “C’est une notion très forte et très intéressante à une époque où on essaye d’effacer les barrières entre la ville et les écosystèmes. Cette vision peut nous servir à réfléchir aux villes de demain”, tranche-t-il.

“La forêt vierge est le résultat d’un travail de transformation par les populations”

Philippe Descola est anthropologue, professeur émérite au Collège de France.

Sciences et Avenir: Quelle était votre motivation pour lancer un projet archéologique français dans la région ?

Philippe Descola: Claude Lévi-Strauss a écrit dans Les Mythologiques que l’Amazonie est un Moyen Âge dont on ne connaît pas la Rome. Et pour connaître cette Rome – comme il n’y a pas de documents écrits -, l’archéologie est la seule façon de procéder. Le projet a donc démarré lorsque j’étais membre du conseil scientifique de l’Institut français d’études andines. Je défendais depuis longtemps l’idée qu’il fallait développer des recherches archéologiques sur l’Amazonie car il me semble que cette discipline est la nouvelle frontière de ce vaste ensemble.

Vous avez travaillé longtemps dans la région et vous affirmez que “la nature n’existe pas”. Pourquoi ?

La forêt est en grande partie le résultat d’un travail de transformation par les populations qui l’occupent depuis plusieurs millénaires. Ils suppriment, par exemple, la concurrence pour bénéficier des espèces qui leur sont utiles. Et avec cette étude, en effet, on a retrouvé sous la forêt dite vierge les traces d’un système d’occupation très ancien. Mais ce qui posait énormément de questions est le fait de savoir si ce sont des Amazoniens ou des populations andines qui se sont installés sur ce site.

Pourquoi l’urbanisme de ce site est-il si particulier ?

Ce qui est très frappant, ce sont ces chemins rectilignes qui ne correspondent pas du tout à la façon de se déplacer dans un milieu tropical, où l’on suit les crêtes et les chemins des fonds de vallée. Ce tracé rappelle le système de ceque, à Cuzco au Pérou: une organisation sociospatiale bien particulière de cette région qui permettait de relier Cuzco au reste de l’Empire inca.

Est-ce que les populations amazoniennes actuelles descendent de cette culture de l’Upano ?

Non. Il n’y a pas de continuité entre les peuples Jivaro qui sont arrivés sur la forêt équatorienne. On ne peut donc pas utiliser ce que l’on sait sur les populations actuelles pour interpréter les vestiges archéologiques. Mais il y a encore beaucoup de travaux à faire avant de connaître l’organisation sociale de cette ville antique.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la São Tomé e Príncipe, suivez Africa-Press