Africa-Press – Senegal. Environ 15% des grossesses s’arrêtent précocement avant 14 semaines d’aménorrhée (environ 200.000 par an en France, ndlr.), mais ce chiffre est plus que banalisé ». Partie de ce constat, Silvia Horsman, gynécologue médical à l’hôpital Foch, a contribué avec le Prof. Jean-Marc Ayoubi, gynécologue obstétricien et chef de service de l’Institut de la santé de la femme et de la fertilité de l’hôpital Foch, à la mise en place d’un parcours d’accompagnement des femmes et des couples qui vivent un ou plusieurs arrêts de grossesse.

On parle d’arrêt des grossesses, anciennement « fausses couches », lorsqu’une grossesse n’arrive pas à son terme. Pourquoi ce changement soudain de terminologie? « On n’utilise plus ces termes-là parce qu’en fait il n’y a rien de faux. Dire fausse couche, c’est dire que ça n’a pas existé, donc on préfère parler soit d’arrêt naturel des grossesses, soit d’arrêt spontané des grossesses », précise Silvia Horsman.

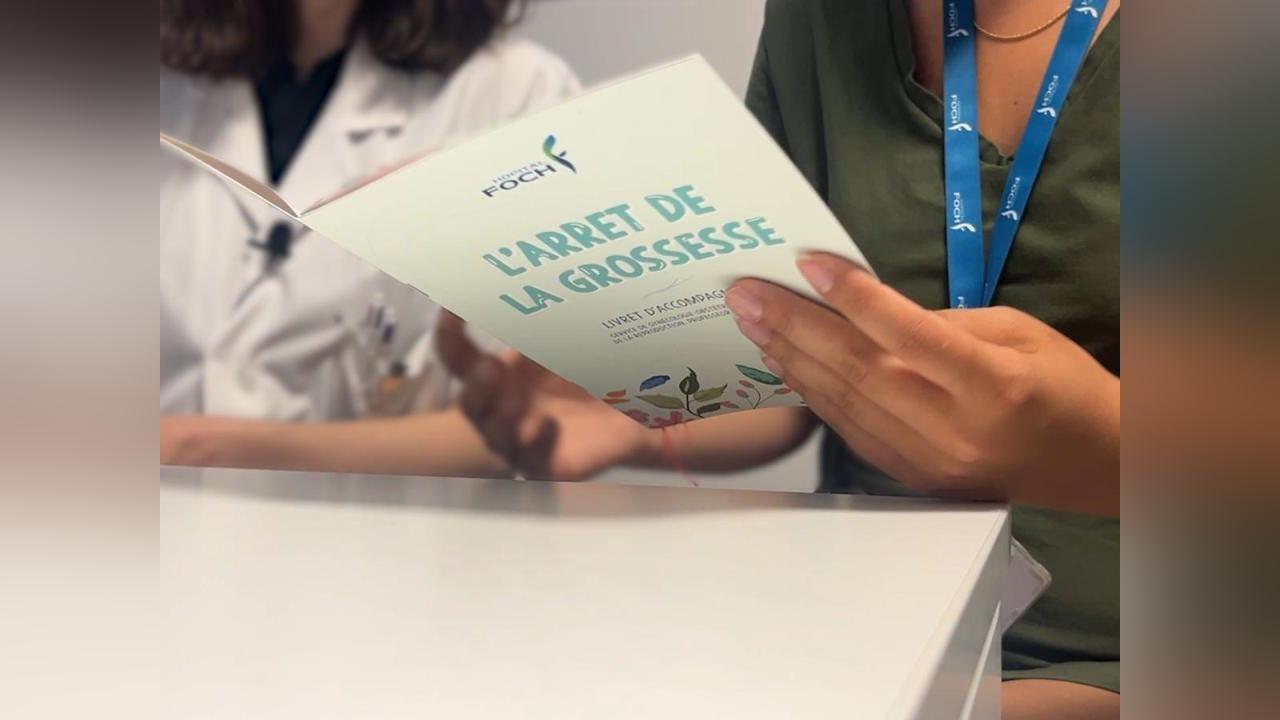

Pour répondre à des besoins concrets, le parcours a été créé en collaboration avec des patientes et des couples concernés. C’est Aléna Sorret, responsable de l’expérience patient à l’hôpital Foch, qui s’est chargée de faire le lien entre l’équipe médicale et les patientes. « Les médecins ont par exemple proposé une première version du livret d’information, qui a ensuite été commentée par les patientes, et des membres de l’association Agapa qui accompagne le deuil périnatal, explique la chargée de projet. Ça nous a permis de sortir un peu du jargon médical, avec des termes plus clairs et rassurants, et de rajouter des schémas récapitulatifs du parcours. »

« Ni dans la dramatisation, ni dans la minimisation »

Le parcours commence dès l’arrivée aux urgences gynécologiques. Ici, la salle d’attente dédiée aux grossesses arrêtées est séparée de la salle d’attente des urgences gynécologiques obstétricales générales. Les patientes qui arrivent avec des symptômes d’arrêt des grossesses, comme des douleurs ou des saignements durant le premier trimestre, n’ont donc pas à attendre avec des femmes proches de l’accouchement. « C’était vraiment un besoin recensé auprès de nombreuses patientes, mentionne Aléna Sorret. Nous avons réalisé des travaux structurels aux urgences pour créer cette salle d’attente dédiée, séparée. »

Dans une salle de consultation, proche de la salle d’attente, des médecins accueillent ces patientes. « L’annonce de l’arrêt de grossesse est rapportée par les patientes comme un moment très difficile. C’est important d’adopter la bonne posture, c’est-à-dire ni dans la dramatisation, ni dans la minimisation, poursuit-elle. Même pour les soignants, c’est difficile de faire ces annonces et de ne pas toujours avoir de solution, on doit réussir à garder cette posture malgré nos émotions. »

Une nouvelle grossesse souvent appréhendée

La semaine suivant le passage aux urgences, les patientes sont suivies par une même sage-femme, qui va prendre des nouvelles par téléphone, et les recevoir en consultation à J+7 pour réaliser une échographie de contrôle de vacuité pour vérifier la bonne santé de l’utérus. Un suivi à distance a été mis en place par l’intermédiaire de questionnaires, pour éventuellement générer des alertes et permettre aux soignants de reconvoquer les patientes plus tôt si nécessaire.

Le parcours ne s’arrête pas là. « Les patientes rapportent souvent un vécu très difficile d’une nouvelle grossesse, souvent par peur d’un nouvel arrêt », poursuit la Silvia Horsman. Dès le prochain test de grossesse positif, le suivi dit « cocooning » prend le relai. Des sage-femmes du même parcours reçoivent les patientes en consultation pour surveiller et rassurer grâce à des échographies pelviennes précoces. Face à l’angoisse d’un second arrêt de grossesse, mais aussi tout au long du parcours, la patiente et son entourage peuvent suivre un accompagnement psychologique.

« Les couples qui vivent des arrêts de grossesse ne sont pas des couples infertiles »

Parfois, les arrêts de grossesse s’enchainent. Selon les réglementations européennes, on peut parler de grossesses arrêtées à répétition à partir de deux arrêts de grossesses. « On propose aux couples qui le souhaitent un rendez-vous avec un gynécologue dédié pour éventuellement réaliser des explorations complémentaires (examen du caryotype parental, échographies pelvienne, recherche d’auto-immunité entre-autres) qu’on adaptera au cas par cas », ajoute Silvia Horsman.

Pour des couples qui vivent des grossesses arrêtées à répétition, la PMA (pour Procréation médicalement assistée) ne représente pas une issue. « Il faut comprendre que les couples qui vivent des arrêts de grossesse ne sont par définition pas des couples infertiles, puisqu’il y a bien une grossesse, insiste la gynécologue. L’issue de ce parcours, c’est d’essayer de comprendre les causes de ces arrêts et d’éventuellement agir dessus. »

Lever le tabou

L’un des objectifs à travers ce parcours est de libérer la parole des patientes, et sensibiliser ses collègues à leurs besoins: « On a l’impression qu’il y a une sorte de tabou autour de cette question, alors qu’il suffit de questionner son entourage pour se rendre compte que ça concerne énormément de femmes », s’exclame Silvia Horsman. Ce parcours n’est pas unique, en France, quelques hôpitaux proposent des prises en charge des femmes et couples vivant des arrêts de grossesses. La création systématiques de ces parcours est un moyen, selon la médecin, de reconnaître cette souffrance longtemps invisibilisée de plus d’une femme sur 10.

L’Institut de la santé de la femme et de la fertilité, une prise en charge de la puberté à la ménopause

Lancé en 2024 à l’hôpital Foch (Suresnes), l’Institut de la santé de la femme et de la fertilité est un pôle pluridisciplinaire dédié à la santé gynécologique et hormonale des femmes. Il est dirigé par le Pr Jean-Marc Ayoubi, chef du service de gynécologie-obstétrique, et regroupe des spécialistes en gynécologie, endocrinologie, fertilité et épidémiologie. Sa mission est d’assurer une prise en charge complète à chaque étape de la vie hormonale des femmes, de la puberté à la ménopause, en intégrant soins, prévention, recherche clinique et accompagnement personnalisé.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Senegal, suivez Africa-Press