Africa-Press – Tchad. À plus de 2000 mètres de profondeur, sous les eaux glacées de la baie de Baffin, entre le Groenland et le Canada, les sédiments marins ont conservé la mémoire d’un bouleversement climatique aussi rapide que brutal. Dans une étude publiée le 6 août 2025 dans la revue PLOS ONE, une équipe dirigée par Christopher Moore (Université de Caroline du Sud) annonce avoir identifié une couche datant de 12.800 ans, enrichie en éléments géochimiques qui pointent vers une origine extraterrestre.

Une couche de poussières cosmiques dans les abysses

Cette date correspond précisément au début du Dryas récent, une période de refroidissement sévère avec une baisse de température estimée à dix degrés Celsius en moins d’un an, qui a duré près de 1200 ans et interrompu brutalement la déglaciation post-ère glaciaire. Si le scénario le plus accepté reste celui d’un afflux d’eau douce dans l’Atlantique Nord, provoqué par la fonte des vastes calottes glacières nord-américaines (inlandsis) et une perturbation de la circulation océanique, une autre hypothèse suggère qu’un événement cosmique, c’est-à-dire la traversée par la Terre d’un essaim de fragments cométaires, aurait déclenché cette séquence climatique.

« Ce que beaucoup ignorent, c’est que l’hypothèse de l’impact propose justement une chaîne causale: la collision aurait provoqué la déstabilisation des calottes glaciaires, entraînant ensuite la vidange brutale des lacs glaciaires et l’interruption de la circulation océanique », explique Christopher Moore dans une interview additionnelle réalisée par PLOS ONE. « Dans cette perspective, l’impact est le déclencheur du refroidissement, pas une alternative à l’afflux d’eau douce ».

Des indices probants

Jusqu’ici, les indices en faveur de cette hypothèse provenaient uniquement de couches terrestres, glaciaires ou lacustres. L’apport majeur de cette nouvelle étude est d’avoir retrouvé les mêmes marqueurs dans les sédiments océaniques. Les chercheurs ont analysé quatre carottes prélevées entre 500 et 2400 mètres de profondeur, datées de 12.835 à 12.735 ans.

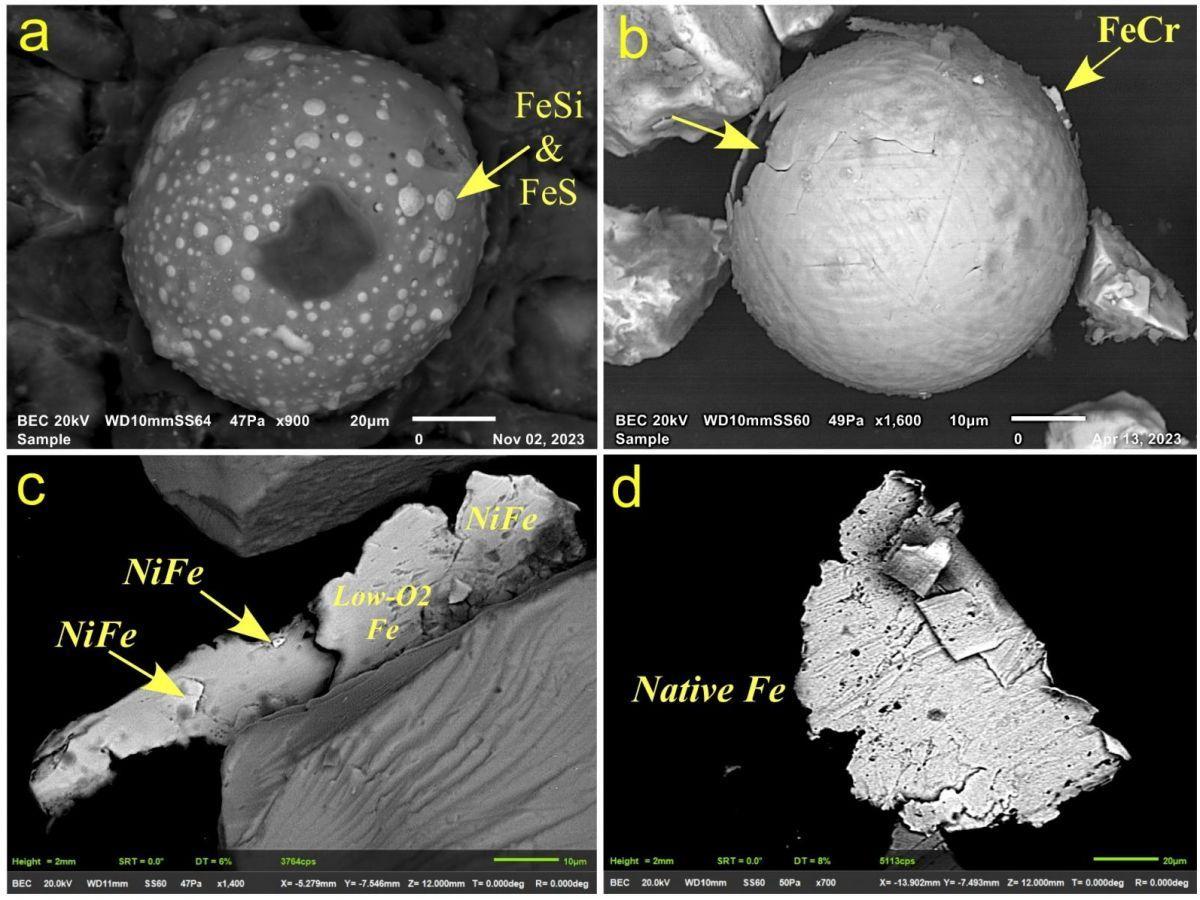

Les chercheurs y ont observé un pic de concentration en microsphérules riches en fer et en silice, aux morphologies typiques d’une formation par fusion à haute température. Ces particules sont accompagnées de poussières métalliques enrichies en nickel, fer, iridium et platine, et souvent partiellement fondues. Autre preuve importante: des nanoparticules identifiées grâce à la spectrométrie de masse ont permis de détecter des concentrations anormalement élevées d’éléments du groupe du platine, souvent associés à une origine cométaire.

« Nous avons appliqué pour la première fois une technologie nano-analytique aux sédiments océaniques et cela a révélé des signatures chimiques exceptionnelles » souligne Christopher Moore. « Elle permet de mesurer la masse de pratiquement tous les éléments présents dans une nanoparticule isolée. C’est une vraie avancée ».

Les poussières métalliques, jusque-là jamais identifiées dans ce contexte, pourraient bien devenir un nouveau marqueur d’impact. « Certaines présentent une teneur élevée en nickel et du fer pauvre en oxygène, typique d’une origine cométaire ou météoritique », détaille le chercheur. Quant aux microsphérules, elles sont composées majoritairement de matériaux terrestres mais contiennent une fraction extraterrestre de l’ordre de 1 à 2 %, ce qui suggère qu’elle se sont formées lors de violentes explosions, sans doute quand la Terre a traversé les débris d’une comète en désintégration, avec de nombreux impacts et ondes de choc.

Une hypothèse encore débattue

Les chercheurs restent cependant prudents. « Nous ne pouvons pas affirmer de manière catégorique que ces particules sont la conséquence directe d’un impact » admet Christopher Moore. « Mais les signatures géochimiques, les morphologies observées et la cohérence stratigraphique avec le Dryas récent appuient fortement cette interprétation ».

Cette étude est aussi la première à documenter des traceurs d’impact dans des sédiments marins, loin de toute pollution industrielle. « Cela met un terme à l’argument souvent répété selon lequel les signaux détectés sur les sites terrestres seraient dus à une contamination humaine », insiste le chercheur. « Là, nous avons retrouvé les mêmes marqueurs sous 2300 mètres d’eau et plus de six mètres de sédiments ».

L’équipe poursuit désormais ses recherches sur des prélèvements réalisés dans d’autres océans. « Nous voulons savoir si cet événement a laissé une trace mondiale. C’est essentiel, car ce type d’impact, même de faible intensité, représente un risque réel pour notre civilisation moderne. Et les modèles estiment qu’ils pourraient se produire tous les quelques siècles à quelques millénaires… »

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Tchad, suivez Africa-Press