Africa-Press – Togo. Grosse déception pour les malades atteints d’Alzheimer et les associations qui les soutiennent. Le 9 septembre dernier, la Haute Autorité de santé a refusé d’approuver en urgence le remboursement du Leqembi, arrivé sur le marché européen en avril. Un second traitement visant à éradiquer les plaques amyloïdes – une des causes de la maladie d’Alzheimer – pourrait, quant à lui, être commercialisé cette année. Il s’agit du Kisunla (donanemab), qui a obtenu le feu vert de l’Agence européenne des médicaments en juillet. Tous deux sont des anticorps monoclonaux, des médicaments sur mesure produits à partir de cellules immunitaires cultivées en laboratoire.

Ils représentent un espoir pour les malades… mais pour une fraction d’entre eux seulement. D’abord parce qu’ils ne pourront être prescrits qu’à un stade précoce de la maladie, pour des troubles légers. Ensuite parce qu’ils sont interdits aux porteurs de deux copies du gène de l’apolipoprotéine E (l’allèle ApoE-4), pour lesquels le risque d’effets secondaires, à savoir des œdèmes et des hémorragies cérébrales, est maximal. Or ce sont ces patients, connus comme les plus à risque de développer les symptômes de la maladie d’Alzheimer, qui auraient sans doute le plus besoin de ce type de traitement.

« Les immunothérapies anti-amyloïdes constituent une vraie avancée, même si leur bénéfice, à ce stade, est encore de faible ampleur et leurs risques non négligeables », souligne Antoine Garnier-Crussard, gériatre au Centre mémoire ressources recherche des Hospices civils de Lyon (HCL) et spécialiste de la maladie d’Alzheimer. Raison pour laquelle ces spécialités ne sont pas remboursées pour l’instant dans les pays où elles sont diffusées. « Mais les efforts de recherche sont loin d’être terminés, et il y a bien d’autres voies à explorer. »

De fait, en janvier 2025, on comptait au moins 138 candidats-médicaments contre la maladie d’Alzheimer en cours d’essais cliniques dans le monde, dont 31 en dernière phase. De nombreux essais d’immunothérapie cibleraient la protéine tau. Lorsqu’elle est altérée, celle-ci peut s’accumuler sous forme de filaments dans les cellules nerveuses, occasionnant ce qu’on appelle des dégénérescences fibrillaires. Un essai clinique de vaccin visant à booster le système immunitaire pour qu’il reconnaisse et élimine ladite protéine modifiée pourrait débuter prochainement, après que des chercheurs du Nouveau-Mexique ont publié en mars, dans le journal Alzheimer’s & Dementia, des résultats encourageants obtenus avec des souris et des primates.

Fin 2025, une première mesure de l’effet protecteur des médicaments coupe-faim

Parmi la myriade de travaux menés pour trouver une solution à la maladie d’Alzheimer, il faut citer ceux concernant les analogues du GLP-1, qui ont récemment été accueillis avec enthousiasme. Commercialisés sous les noms d’Ozempic, Wegovy ou Rybelsus, ces médicaments à base de sémaglutide ont pour première indication le traitement de l’obésité et du diabète. Or de récentes études convergent pour dire que ces coupe-faim auraient aussi un effet protecteur contre la maladie d’Alzheimer et les démences apparentées. Le sémaglutide en prise orale, comparé à un placebo, est actuellement testé par 3.600 malades atteints d’un Alzheimer débutant. Une première mesure des effets est attendue fin 2025.

On le sait, les lésions liées à la maladie progressent sur une très longue période – jusqu’à vingt ans – avant l’apparition des symptômes. Mettre en évidence ces lésions est intimement lié à la recherche de médicaments curatifs: plus on traite tôt, mieux c’est. Aussi les laboratoires se sont-ils lancés dans une course à l’innovation pour mettre au point des tests sanguins aussi efficaces dans la détection des biomarqueurs de la maladie que les scanners, coûteux, et les ponctions lombaires, invasives et parfois douloureuses. Alors qu’aux États-Unis, le laboratoire japonais Fujirebio Diagnostics a obtenu, en mai, l’autorisation de la Food and Drug Administration pour commercialiser son test Lumipulse servant à la détection de la maladie chez les 55 ans et plus, à partir du dosage des protéines p-tau217 et β-amyloïde 1-42, un second test basé uniquement sur la mesure de p-tau217, mis au point par le laboratoire américain ALZPath, devrait bientôt arriver aux États-Unis.

« Le taux de p-tau217 sanguin et la présence de protéines amyloïdes dans le cerveau sont étroitement corrélés, explique Antoine Garnier-Crussard. Le dosage du premier peut être considéré comme un indicateur de la pathologie. » Aucun des tests mentionnés ne suffit pour poser un diagnostic précoce: leur usage est réservé aux établissements recevant des patients présentant des symptômes de déclin cognitif, et en complément d’autres investigations. Et, pour le moment, dans le cadre d’essais cliniques.

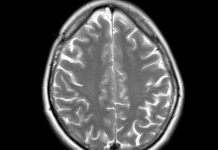

Selon l’hypothèse actuellement retenue, celle de la « cascade amyloïde », la maladie serait due à l’accumulation de protéines dites bêta-amyloïdes entre les neurones, entraînant une anomalie de la forme d’autres protéines, les protéines tau. Ces modifications perturbent la circulation de l’influx nerveux et aboutissent à la mort des neurones ainsi qu’à l’atrophie du cerveau. Crédit: BRUNO BOURGEOIS

C’est la démarche d’Antoine Garnier-Crussard. Aux HCL, l’étude Actsoma que dirige le médecin cible un autre marqueur potentiel d’Alzheimer: la navigation spatiale, cette fonction cognitive étant atteinte très tôt lors de la maladie. Outre des tests visant à explorer le sens de l’orientation et la mémoire, des prélèvements sanguins sont effectués actuellement chez 220 sujets sains et 50 malades pour détecter la présence de la protéine tau modifiée et du variant génétique ApoE-4. Objectif de ces dosages: identifier, parmi les sujets sains, ceux qui sont porteurs de facteurs de risque de la maladie et observer si leurs performances en matière de navigation spatiale sont différentes. « Pour ce qui est de l’usage de ces tests en pratique clinique, il reste encore de nombreuses inconnues à lever avant de l’envisager, précise le chercheur. Qui tester, et quand? Il faut éviter le risque de faux positif. »

Ces propos font écho à une controverse qui divise les spécialistes. Pour certains – Américains en majorité -, une « définition biologique » de la maladie est possible: celle-ci débute dès l’apparition des premières plaques amyloïdes. En révéler les biomarqueurs permettrait de repérer les personnes à un stade « préclinique ». Pour d’autres, notamment en Europe, la maladie ne doit être recherchée que chez les personnes symptomatiques. Alors qu’on ne connaît pas parfaitement le rôle joué par l’amyloïde et la protéine tau dans la progression de la maladie, certains porteurs de lésions liées à Alzheimer pourraient ne jamais en développer les symptômes. Pour ces derniers, l’étiquetage en tant que « malade » s’avérerait inutilement préjudiciable.

Aujourd’hui, en l’absence de traitement efficace, la prise en charge de la maladie est avant tout non médicamenteuse et personnalisée. Les consultations médicales permettent de suivre l’apparition de troubles affectifs ou comportementaux, et de chercher à y remédier. Un accompagnement humain, informel ou professionnel, est nécessaire pour pallier la perte d’autonomie du patient à son domicile avant d’envisager, à un stade avancé, un accueil en institution.

Depuis 2020, sur ce point, le Village landais Alzheimer propose une perspective différente. Inspiré du concept des « Dementia Villages », qui a vu le jour en 2009 aux Pays-Bas, le modèle expérimenté est celui d’une alternative aux Ehpad. Situé près de Dax (Landes), le lieu promeut les interactions sociales, la mobilité et l’autonomie de ses 120 patients, qui y fréquentent son café, son épicerie, sa place centrale et son parc arboré – et sécurisé – de cinq hectares. Habillé en civil, le personnel soignant respecte le mode de vie, le rythme et le caractère des villageois. L’objectif est que « le village soit perçu par le résident comme un environnement de vie le plus normal possible, et non comme un lieu de soins », explique Hélène Amieva, professeure de psychogérontologie à l’université de Bordeaux, spécialiste en épidémiologie du vieillissement et responsable du suivi scientifique du projet.

L’expérience a livré de premiers résultats positifs: alors que, selon la chercheuse, on observe une accélération du déclin cognitif des malades dans les mois suivant l’entrée en Ehpad, celui des pensionnaires du village est très progressif. Leur santé mentale ainsi que leur sentiment de mener une vie satisfaisante sont mieux préservés. « Mesuré chez l’aidant, le sentiment de fardeau diminue réellement, de moitié », ajoute la scientifique. L’expérimentation doit livrer ses résultats finaux en 2026. Il s’agira notamment de chiffrer le coût réel de la prise en charge (celui du patient est de 1.900 euros par mois) en comparaison avec celui des Ehpad. Le projet aurait déjà fait un émule: un deuxième village de ce genre a été annoncé à Yffiniac (Côtes-d’Armor) pour l’an prochain.

Adopter un mode de vie le plus sain possible aide à retarder les symptômes

Si l’on ne peut guérir de la maladie, on peut toutefois la prévenir ou en atténuer largement les effets, en protégeant ses facultés cognitives et plus largement sa santé tout au long de sa vie. C’est ce qu’indique une récente publication de chercheuses Inserm appartenant au laboratoire Bordeaux Population Health. Certes, l’âge est le premier des facteurs de risque. Ainsi la prévalence de la maladie est-elle de 1,3 % chez les sexagénaires mais de 12 % chez les octogénaires.

Toutefois, on sait que des facteurs génétiques (associé au gène ApoE-4 en particulier) et environnementaux favorisent aussi l’apparition de la démence: mauvaise alimentation, inactivité physique, faible engagement dans des activités cognitives stimulantes, consommation d’alcool, mais aussi diabète, obésité, hypertension ou dépression. Des paramètres qu’on peut faire évoluer.

Dans leurs travaux, les scientifiques ont exploité des données récoltées auprès de 5.170 Français âgés de plus de 65 ans – pour certains suivis pendant 17 ans – et qui, à leur entrée dans l’étude, ne présentaient aucun symptôme de démence. Pour chacun, l’évaluation des facteurs de risque liés au mode de vie s’est faite via l’attribution d’un score agrégeant l’ensemble des informations à leur sujet. Plus le score est élevé, plus le risque de développer la maladie d’Alzheimer augmente. « Pour une personne à faible risque génétique, une augmentation du score d’un point revient à accroître ce risque de 9 %, illustre Ilana Caro, épidémiologiste au sein de l’équipe Éléonore associée aux travaux. Mais dans le cas d’un fort risque génétique, un point de score en plus accroît le risque de maladie de 15 %. »

Le faible incrément entre les deux valeurs montre que, dans tous les cas, agir sur son mode de vie afin de le rendre le plus sain possible aide à retarder les symptômes de la maladie. Et, plus généralement, « à repousser le vieillissement cognitif », souligne Ilana Caro.

Le microbiote, acteur clé de la maladie

Et si l’une des solutions pour retarder l’apparition des symptômes de la maladie d’Alzheimer se trouvait dans notre ventre? Plusieurs équipes de recherche étudient le lien entre le microbiote intestinal (l’ensemble des organismes vivant dans nos intestins: bactéries, champignons ou encore virus) et les démences. Des études ont déjà montré que le microbiote de patients touchés par la maladie d’Alzheimer est moins varié que celui des personnes contrôle. Mais cette différence est-elle cause ou conséquence de la pathologie?

En Irlande, Sarah Nicolas, maîtresse de conférences à l’University College de Cork, a participé à une étude au cours de laquelle le microbiote de patients Alzheimer a été transplanté à des rats sains. « Ces derniers ont montré des symptômes de la maladie, comme des déficits de mémoire et une diminution de la neurogenèse », rapporte-t-elle. À Montpellier, Sylvie Claeysen, chercheuse Inserm à l’Institut de génomique fonctionnelle, réalise la même opération sur des souris. « Nous avons validé notre hypothèse, la même que celle des chercheurs de Cork: le microbiote Alzheimer impacte la mémoire. Nous voulons maintenant comprendre ce qu’il se passe et quelles souches bactériennes sont impliquées. » Elle étudie aussi le rôle du nerf vague, principal lien de communication entre le cerveau et l’intestin. « Les bactéries, grâce aux composés organiques et aux acides gras à chaîne courte qu’elles produisent et qui peuvent se lier à des récepteurs du nerf vague, exercent une forme de contrôle sur les signaux qu’il envoie au cerveau. »

Sarah Nicolas s’intéresse également aux cellules microgliales qui, en temps normal, protègent le cerveau contre des lésions ou des infections et qui, dans la maladie d’Alzheimer, sont suractivées. Ce qui les rend moins efficaces, parfois même délétères pour les neurones. « Une perturbation du microbiote peut avoir des conséquences sur le fonctionnement de ces cellules », explique-t-elle. La chercheuse va démarrer une étude consistant à modifier le microbiote des souris modèles d’Alzheimer par la pratique du sport en leur donnant accès à des roues d’exercice. Cela lui permettra de voir si, via l’influence de ce microbiote remanié sur la régulation des cellules microgliales, l’apparition des symptômes de la maladie est retardée.

Par Caroline Depecker

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Togo, suivez Africa-Press