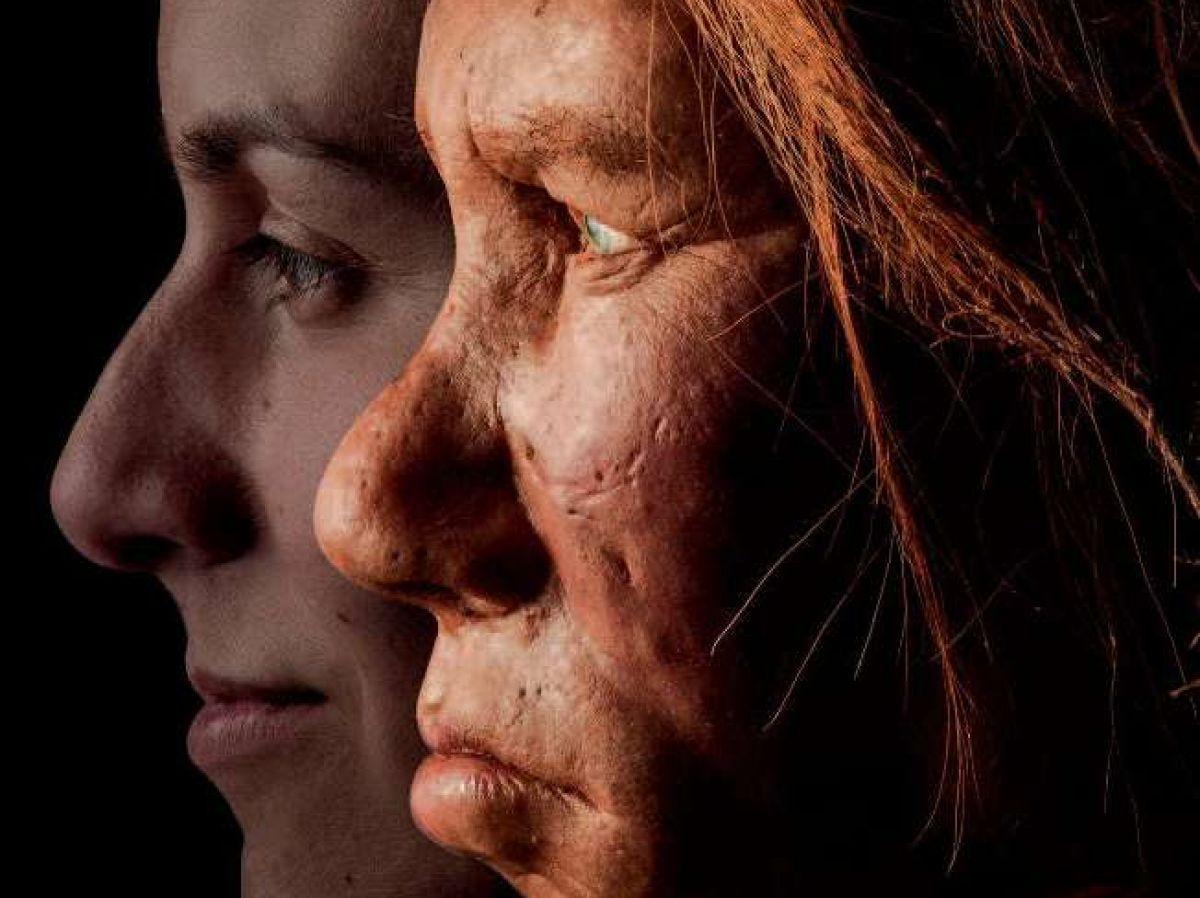

Africa-Press – Cameroun. Un biais affecte-t-il notre lecture de l’ancienne et très longue histoire des humanités ? Comme une empreinte des obsessions racialistes du 19e et du début du 20e siècle, qui tentaient d’établir la prédominance d’un groupe ethnique sur les autres. Ces théories ont fait grimper Homo sapiens sur un piédestal et il a longtemps été inconcevable qu’il puisse être égalé par d’autres espèces d’homininés.

« Ainsi, Homo neanderthalensis a d’abord été jugé comme un être bourru, pas très développé cognitivement et incapable d’élaborer des outils complexes ou d’accéder à des représentations symboliques, ce qui est bien évidemment complètement faux », s’insurge Marylène Patou-Mathis, préhistorienne, directrice de recherche émérite au CNRS, rattachée au Muséum national d’histoire naturelle.

Une certaine vision de la nature

Cette perception a déjà beaucoup évolué en une vingtaine d’années, grâce aux études archéologiques étoffant le portrait de Neandertal et le décrivant comme un être social, maîtrisant le feu, habile à la taille des pierres et capable de fabriquer des bijoux. Il convient de conforter cet élan et, plutôt que de chercher à savoir lequel domine l’autre, l’auteure de « Neandertal de A à Z » préfère se consacrer aux singularités et aux pratiques qui différencient ces deux populations.

Sans jugement de valeur, mais, plutôt, en interprétant ces différences comme autant de sources renseignant sur leurs rapports au monde et à leur environnement. Par exemple, les néandertaliens ne vont pas utiliser le bois des rennes (ou les autres armes animales) pour fabriquer des armes et les retourner contre ces mêmes animaux, ce que pratique H. sapiens. Il ne s’agit pas, dans ce cas, d’un déficit de compétence ; cela révèle quelque chose de leur vision de la nature.

De même, ils semblent cultiver un attrait particulier pour les oiseaux tels que les rapaces diurnes ou les corbeaux. Ils vont prélever leurs plumes et leurs serres, peut-être pour en faire des parures ou dans un cadre rituel, la question n’est pas tranchée. « Ici, encore, on entrevoit une perception particulière pour ces animaux qui ne sont pas anodins: les premiers sont parmi les plus grands prédateurs du ciel, tandis que les corbeaux sont associés à la mort, en tant que charognards « , précise la préhistorienne. Appréhender ce qui sous-tend les actes non liés à la subsistance dans les sociétés néandertaliennes permettra de mieux saisir « ce qui fait l’essence même de cet humain « .

Echange de savoirs

Étudier ce qui distingue Homo sapiens et Homo neanderthalensis, c’est aussi mieux comprendre ce qui les rapproche. Et tout a changé en mai 2010, quand l’équipe de Svante Pääbo (prix Nobel de médecine en 2022) publie dans la revue Science une partie du génome de Neandertal. Ce travail, un des plus beaux résultats de la paléogénomique, prouve que les deux groupes se sont croisés et que, rappel de ces unions, il reste quelques pourcentages de gènes néandertaliens dans le patrimoine génétique de l’humain moderne.

Une découverte qui de facto rehausse l’image de ce dernier: imaginerait-on un humain moderne copuler avec un singe ou un être inférieur ? L’ADN révèle aussi que ces croisements se sont produits au Proche-Orient, il y a 80.000 à 100.000 ans, là où sapiens et Neandertal se fréquentaient effectivement. Ils avaient d’ailleurs une culture assez proche, celle du moustérien du Levant. Les deux possédaient une même industrie lithique, ils y chassaient l’aurochs, le daim ou la gazelle et enterraient leurs morts.

Ce premier épisode interfécond a-t-il été suivi de secondes noces, cette fois sur le théâtre européen ? Sapiens y a débarqué il y a 43.000 à 45.000 ans environ, avec certains individus équipés de nombreux gènes néandertaliens. Et ils vont croiser des néandertaliens avec des caractères propres très marqués également. Jusqu’à récemment, les experts estimaient que de nouveaux croisements étaient peu probables, mais les dernières études sont moins catégoriques. Une chose est sûre: ces populations ont fréquenté les mêmes territoires et ont probablement échangé des savoirs et des savoir-faire. Notamment des techniques cynégétiques: le nouvel arrivant en Europe est confronté à des animaux de grande taille et inconnus de lui, comme des bisons ou des mammouths que les Néandertaliens ont l’habitude de chasser.

Pour se glisser dans l’intimité des rapports entre les deux, l’idéal serait de découvrir un site abritant des traces communes prouvant qu’ils n’ont pas partagé que des gènes, mais aussi leur vie quotidienne. « Cela changerait tout et se poserait alors, avec encore plus d’acuité, une question que je me pose déjà: est-ce que ce sont réellement deux espèces différentes ? Ne sommes-nous pas plutôt face à deux sous-espèces, comme l’atteste la descendance fertile de ces couples mixtes « , s’interroge Marylène Patou-Mathis. Le terme sous-espèce qualifiant des populations interfécondes présentant de légères variations génétiques.

Longtemps, les préhistoriens ont exagéré les différences entre H. neanderthalensis et H. sapiens, attribuant aux premiers certaines qualités et aux seconds d’autres traits. « Mais cet écart majeur que l’on imagine, eux ne le voyaient pas. Ils se sont trouvés attirants, ils se sont mélangés, et ce à une échelle populationnelle. »

Le buisson évolutif de la lignée humaine chamboulé

S’il était avéré que H. neanderthalensis et H. sapiens sont bien à classer dans ce rang taxonomique, cela chamboulerait pas mal de choses dans l’interprétation du buisson évolutif de la lignée humaine. À commencer par la position de l’homme de Denisova, cette autre branche de l’humanité qui a laissé des traces dans le génome de certaines peuplades d’Asie et d’Océanie. D’eux, pratiquement rien n’est connu: ils ont été identifiés par la génétique à partir de quelques ossements, notamment une petite phalange de la main gauche d’une fillette, trouvée dans la grotte du même nom située dans les montagnes de l’Altaï, en Sibérie.

Mais si Neandertal est qualifié de sous-espèce, leur statut devra lui aussi être questionné. De même, avec les récentes découvertes de H. luzonensis, en 2019 aux Philippines ou de H. Naledi, en 2013 en Afrique du Sud, le nombre d’espèces attribuées au genre Homo atteint la quinzaine. Faudra-t-il revoir l’ensemble de leur phylogénie ?

Homo sapiens

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Cameroun, suivez Africa-Press